한국연구재단은 한국과학기술원(KAIST) 송영민 교수, 광주과학기술원(GIST) 강동호 교수 공동 연구팀이 뇌신경 구조를 본떠 추가 학습 없이 안정적으로 작동할 수 있는 이미지 센서 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

기존 반도체 공정을 이용해 제작된 CMOS 기반 이미지 센서는 각 픽셀의 신호를 개별 처리하는 방식으로, 낮에서 밤 또는 실내에서 실외로 빛의 밝기가 급변하는 극단적인 환경에서는 과도한 노출에 의해 정보 손실이 발생할 우려가 있다.

이 때문에 수집된 데이터를 별도로 보정하거나 후처리하는 과정이 필요하다.

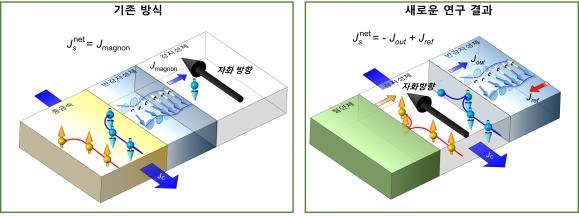

연구팀은 뇌의 시냅스(신경세포 간 연접 부위) 구조에 착안, 신경세포와 아교세포 간 상호작용을 모사한 강유전체(스스로 자화 상태를 유지할 수 있는 강자성체처럼 외부 전기장 없이도 분극 상태를 유지할 수 있는 물질) 기반 광소자를 개발했다.

사람의 뇌처럼 비정형적이고 복잡한 상황을 인지하는 데 유리하다.

아교세포는 신경조절 물질을 방출해 신경세포 간 정보 전달에 관여하며, 이는 인간의 학습에 필수적인 요소이다.

이와 비슷하게 구성된 강유전체 광소자는 강유전체 게이트를 활용해 광전류로 표현되는 빛의 정보를 독립적으로 변조시킬 수 있다.

강유전체의 분극 특성을 활용해 감지된 빛 정보를 장시간 유지할 수 있을 뿐만 아니라 선택적으로 증폭·억제할 수 있다.

이를 통해 극단적인 밝기 변화 조건에서 추가적인 학습 없이도 안정적으로 얼굴을 인식할 수 있다고 연구팀은 설명했다.

송영민 교수는 "주로 전기적 메모리 소자로 활용되던 강유전체 소자를 뉴로모픽(사람의 뇌 구조를 닮은 소자) 분야로 확장했다는 데 의의가 있다"며 "자율주행 자동차, 스마트 로봇 등 분야에 적용해 보는 인공지능(AI) 센서로 활용할 수 있을 것"이라고 말했다.

이번 연구 성과는 국제학술지 '어드밴스드 머티리얼즈'(Advanced Materials) 지난달 28일 자 온라인 판에 실렸다.

- 연합뉴스

- 저작권자 2025-08-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터