돌고래는 물에 살지만 물고기가 아니다. 일반적으로 말하는 ‘물고기’는 아가미로 호흡을 하는 냉혈동물 즉 어류를 가리키지만 돌고래는 포유류라서 허파로 호흡을 하는 온혈동물 이다. 고래, 물개, 수달도 허파로 호흡을 하기 때문에 돌고래처럼 수생 포유류에 속한다.

그런데 일부 돌고래에게서 여타의 수생 포유류와 다른 점이 발견되었다. 바로 ‘전기장 감지능력(electroreception)’이다. 거의 모든 생물체는 근육과 세포활동 때문에 미세한 전기장을 발생시킨다. 인간도 몸을 움직이거나 생각을 할 때 근육과 뇌세포에서 전기장이 생긴다. 그 세기가 너무나 미약해서 인간은 감지할 수 없지만, 물은 전기가 잘 통하기 때문에 신경감각이 예민하다면 알아챌 수 있다.

어류와 양서류, 난생포유류 등은 전류를 감지하는 능력을 보편적으로 가지고 있다. 상어는 시각이 거의 퇴화되었지만 전기장을 감지해 사냥에 성공한다. 고대어류라 불리는 칠성장어도 미세한 전기 자극을 느낀다. 일부 어류는 전기장을 ‘만들어내는’ 능력도 가지고 있다. 포식자에게 혼란을 주어 위치를 들키지 않기 위해서다.

어류처럼 전기장 감지능력을 지닌 최초의 수생포유류로 기록된 생물은 남아메리카 북동부의 기아나에 사는 ‘기아나 꼬마돌고래’다. 학명은 소탈리아 기아넨시스(Sotalia guianensis)다.

실험은 독일 북쪽 연안에 위치한 로스톡대학교의 볼프 항케(Wolf Hanke) 교수 연구진이 진행했고, 결과는 영국 왕립학술원 생물학 회보(Proceedings of the Royal Society B)에 최근 ‘기아나 돌고래의 전기장 감지능력(Electroreception in the Guiana dolphin)’이라는 제목으로 게재됬다.

수족관에 전기장치 설치해 감지능력 증명

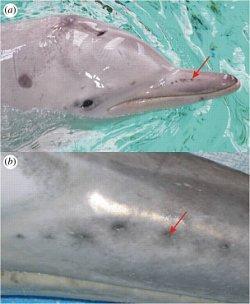

독일 북부도시 뮌스터 소재 돌고래 수족관에서 기아나 돌고래 2마리가 자연사하자 항케 연구진은 부검을 실시했다. 기아나 돌고래는 긴 주둥이 끝에 수염자국처럼 패인 커다란 구멍이 여러 개 있다. 연구진은 그저 퇴화된 후각 조직이나 수염 모낭 정도로만 생각했다.

그러나 그 조직을 현미경으로 검사하자 오스트레일리아에 서식하는 오리너구리나 바늘두더지에게 존재하는 전기수용체 즉 전기장을 감지하는 기관처럼 보였다. 게다가 300여 개의 신경섬유가 연결되어 있었다. 엄연한 감각기관이란 증거였다. 돌고래에게 전기수용체가 있다는 것은 아무도 예상하지 못했던 사실이다.

기아나 돌고래가 서식하는 야생환경을 고려하면 반향위치 파악능력과 더불어 전기장 감지능력을 갖춘 것이 이상하지 않다. 기아나 돌고래는 주둥이 끝으로 해저의 진흙을 뒤집어 작은 물고기를 잡아먹기 때문에 물속은 진흙탕이 피어올라 언제나 뿌옇고 어두컴컴컴하다. 멀리 있는 물고기는 반향위치 파악능력으로 찾아내고 근처에 있는 먹잇감은 전기장 감지능력을 이용한다면 완벽한 사냥기술을 갖출 수 있다.

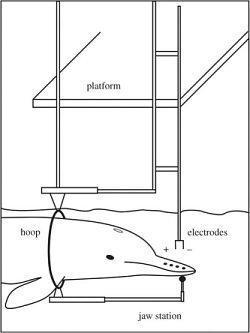

이 가설을 증명하기 위해 연구진은 뮌스터 돌고래 수족관에서 기르는 28살짜리 수컷 돌고래 ‘파코(Paco)'를 훈련시켰다. 수족관 안에 전류 발생장치를 넣으면 파코가 전극 10센티미터 부근까지 주둥이를 갖다댄다. 돌고래가 전기장을 감지할 수 있다면 전극에 미세한 전류가 흐를 때 파코가 도망갈 것이고 전류가 흐르지 않으면 가만히 있을 것이다. 전류의 세기는 돌고래의 먹잇감이 발생시키는 정도로 설정했다.

수백 번의 실험결과를 종합하자 파코에게 전기장 감지능력이 있다는 것이 확실해졌다. 연구진이 주둥이에 플라스틱 덮개를 씌우자 파코는 전류에 대한 반응을 보이지 않았다. 파코는 1센티미터당 4.6마이크로볼트의 미세한 전류가 흐를 때 특히 잘 감지해냈다. 인간이 느끼기에는 너무 약한 세기다. 항케 교수는 사이언스뉴스(Science News)와의 인터뷰에서 “인간이 12볼트 자동차 배터리에 혀를 갖다 댔을 때 느끼는 찌릿함에 비해 1만배나 약한 세기”라고 설명했다.

연구진은 돌고래에게 원래 수염이 있었으며 기계적인 움직임과 자극에만 반응을 하다가 점차 신경망이 발전되고 진화하면서 전기장 감지능력을 얻게 되었을 것이라고 추측한다. 이로써 돌고래는 어류나 양서류처럼 먹잇감의 전기장을 감지해내는 능력을 지닌 최초의 수생포유류로 이름을 올리게 되었다.

돌고래의 전기장 감지능력 실험은 다른 연구진에 의해서도 계속될 예정이다. 페터 마드센(Peter Madsen) 덴마크 오르후스대 감각생리학 교수는 기타 돌고래를 대상으로 전기수용체 기능을 조사하고 있으며, 폴 냇치걸(Paul Nachtigal) 하와이대 해양생물학 교수는 고래 같은 해양표유류나 물개, 바다표범 같은 기각류도 생물 전기장을 감지할 수 있는지 연구 중이다.

- 임동욱 객원기자

- im.dong.uk@gmail.com

- 저작권자 2011-08-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터