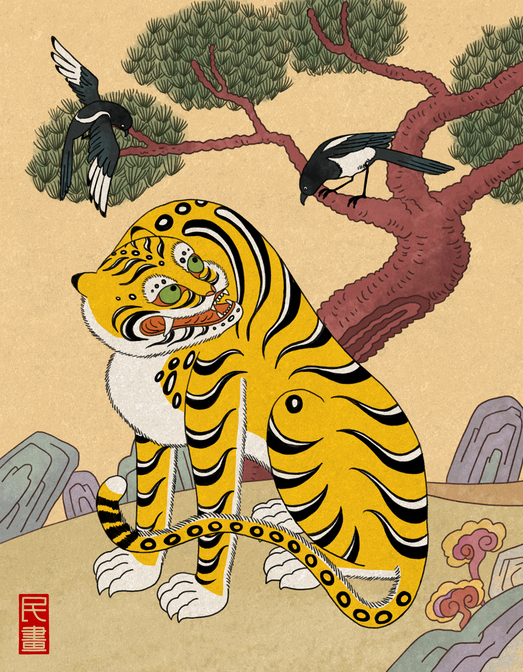

옛날부터 호랑이는 우리에게 낯설지 않은 존재였다. 기록을 살펴보면 조선시대에는 ‘호환(虎患)’이라 불리는 인명 피해가 빈번하게 발생했고, 이를 막기 위한 관군의 포획 기록이 여러 차례 등장한다. <케이팝 데몬 헌터스>로 유명해진 조선 후기의 미술 작품인 '호작도'를 통해서도 당시 한반도에 호랑이가 존재하였고 사람 곁을 맴돌았음을 알 수 있다. 하지만 일제강점기에 가죽 수집과 조직적인 사냥이 겹치면서 한반도 내 호랑이 수는 급격히 줄었고, 1922년 이후 남한에서는 더 이상 야생 호랑이의 공식 기록이 없었다.

호랑이의 멸종은 전 세계적인 추세이다. 대형 포식자는 넓은 서식지와 풍부한 먹이를 필요로 해서 인간과의 충돌 가능성이 높아 보전이 어려운 동물이다. 한때 한반도의 상징이기도 했던 호랑이는 서식지 파괴와 인간의 무차별적인 포획 활동, 농경지와 도로의 확장으로 인해 개체수가 지속적으로 감소하였다. 100년 전 10만 마리 이상이었던 전 세계 호랑이 개체 수가 현재는 약 5,500마리에 그친다는 점은, 사람과 포식자 사이의 공존이 얼마나 어려운지를 보여준다.

최대 인구인 인도에서 가장 많은 호랑이가 서식하는 이유

하지만 역설적이게도 인구가 가장 많은 나라인 인도에는 세계에서 가장 많은 야생 호랑이(약 3,600마리)가 살고 있다. 어떻게 이런 공존이 가능할까? 이 질문에 답하기 위해 인도 야생동물 연구소(Wildlife Institute of India)의 야드반드라데브 잘라 박사 연구팀은 2006년부터 2018년까지 전국 규모의 생태 조사를 실시하여 호랑이의 개체 수 및 서식지가 지역에 따라 어떻게 변하였는지, 그 배경에는 어떤 사회적, 생태적 요인이 작동했는지를 추적하였다.

연구팀은 인도 전역의 잠재적 호랑이 서식지 약 38만 1천㎢를 10×10㎞ 격자로 나누어 네 차례(2006년, 2010년, 2014년, 2018년)에 걸쳐 현장조사를 실시하였다. 약 4만 4천 명이 참여한 대규모 조사를 통하여 각 지역마다의 호랑이 흔적, 초식성 먹이동물의 밀도, 서식지 질을 기록하였다. 또한 위성 사진과 행정 자료들을 토대로 산림 손실, 야간조도(도시화 지표), 철도 인프라, 빈곤 지수, 무력 분쟁 여부 등을 파악하였다. 이렇게 구축한 데이터들을 토대로 각 격자에서 호랑이의 점유, 소멸, 정착 확률을 추정하는 동적 지도를 구축하였다.

야생 동물 보호구역을 중심으로 호랑이 서식지 확대

12년에 걸친 분석 결과, 호랑이의 점유 면적은 매년 2,929㎢씩 증가하였고 연구 기간 전체로 보면 약 30% 확대된 것으로 나타났다. 꾸준히 점유가 유지된 지역의 85%는 국립공원, 야생 동물 보호구역 등 법적으로 엄격히 보호되는 지역에 있었고, 보호구역 인접 지역과 이동 통로(corridor)를 따라 새로운 점유지가 관찰되었다. 야생 동물 보호구역이 호랑이의 안정적인 번식과 먹이를 보장하는 '심장' 역할을 하고, 인접 지역과 이동 통로가 '혈관'처럼 호랑이의 이동을 도와 주변 지역으로 퍼져나갈 수 있게 된 것이다.

일반 상식과 달리, 높은 인구밀도 그 자체는 새로운 호랑이 점유지가 생기는데 있어 장애물이 되지는 않았다. 새로 만들어진 점유지의 평균 인구밀도는 ㎢당 약 250명이었는데, 중요한 것은 해당 지역의 사람들이 어떤 활동을 하는가였다. 호랑이와 관련된 관광 산업으로 생계를 유지하고 지역 경제가 궁핍을 벗어난 곳에서는 인간과 호랑이 사이의 '토지 공유(land sharing)'가 실현되었다. 반대로 인프라 확장으로 산림이 손실되거나 무장 분쟁 및 극심한 빈곤이 겹친 지역에서는 호랑이뿐 아니라 사슴, 들소와 같은 먹이동물까지 함께 감소하였고, 함정과 올무를 이용한 수렵이 만연하였다. 결과적으로 호랑이 개체 수 회복은 사회경제 스펙트럼의 양 극단, 즉 과도한 도시화와 극심한 빈곤을 모두 피할 때 가장 잘 나타났다.

호랑이 서식지는 다른 거대동물들의 분포와도 상당 부분 일치하였다. 호랑이가 점유하는 있는 공간은 표범, 느림보곰, 아시아코끼리의 분포 지역과 각각 62%, 51%, 59%씩 중첩되었다. 이는 호랑이 보호가 거대동물 공동체 전체의 서식공간과 연결되어 있음을 보여준다.

사람 살기 좋은 곳이 호랑이도 살기 좋은 곳

이번 연구는 사람들의 활동이 제한된, 충분히 큰 보호구역이 있어야 핵심 개체군이 유지되고, 이동 경로가 보존되어야 새로운 서식지가 늘어날 수 있음을 보여준다. 정교한 사회제도 마련 역시 매우 중요하다. 농가의 피해 보상, 맹수 관련 관광 활성화, 불법 포획 단속 등을 통해 빈곤을 줄이고 보상과 혜택을 공유하는 사회적 장치도 유기적으로 맞물릴 때, 사람과 호랑이는 같은 지역 안에서 공존할 수 있다.

한반도에서 사라진 호랑이의 역사를 기억하는 우리에게도 이번 연구는 질문을 던진다. 자연과 사람이 함께 살기 위한 토대는 무엇이며, 어디서부터 복원할 것인가. 핵심은 사람이 살기 좋은 곳이 곧 동물도 살기 좋은 곳이라는 상식의 구현에서 시작한다. 동물 보호구역을 지키면서 그로 인한 갈등을 보상하는 사회적 안전망을 두텁게 할 때 비로소 한때 함께 살았던 이웃이 다시 돌아올 길이 열릴 것이다.

관련 연구 바로 보러 가기

Tiger recovery amid people and poverty, Jhala et al., 2025, Science

- 정회빈 리포터

- acochi@hanmail.net

- 저작권자 2025-09-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터