사람의 손길이 닿기 어려운 곳일수록 상상력과 호기심은 더욱 깊어진다. 가장 깊고 차가운 바닷속인 심해도 그 중 하나이다. 오래전부터 사람들은 심해에는 인간과 매우 다른 형태의 생명체들이 살고 있을 것이라 생각했다. 기묘한 눈을 가지고 아직 이름도 붙여지지 않은 거대한 생물이 숨어 있어나, 외계인들이 은밀하게 자신들만의 생태계를 이루고 있을 것이라는 상상. 그 상상의 여백은 곧 탐험의 동력으로 작용하곤 했다. 바닷속 세계의 탐험은 심해를 미지의 세계인 동시에 희귀 금속과 에너지 자원이 묻혀 있을 '미지의 보고'로 그리기도 했다.

자연의 역사를 연구하는 자연사(natural history) 분야에서도 심해는 중요하다. 심해는 오랜 기간동안 지구의 변천사를 간직해온 '살아있는 기록층'이기 때문이다. 하지만 실제로 수천 미터 아래의 깊은 수심은 0도에 가까운 냉수와 수백 기압에 달하는 높은 압력이 만드는 극한 환경의 연속이라서, 인간이 심해를 직접 탐사하고 채집, 관측하는 것이 매우 어렵다. 그래서 우리가 알고 있는 심해의 자연사에는 아직 지식의 공백이 많다. 최근 그 공백을 메우고자 자연사 박물관의 표본과 최신 유전체 분석법을 결합하여, 심해 생물다양성의 연결성(connectivity)을 그려내려는 시도가 있었다.

심해 속 생물들의 연결을 추적하다

호주 뮤지엄스 빅토리아의 오하라 박사가 주도한 국제 연구팀은 심해에서는 바다의 위치보다 '깊이'를 기준으로 더 강력하게 생태적 연결성이 나뉜다고 지난 7월 네이처에 보고하였다. 우리가 보통 접하는 세계지도는 위도와 경도라는 평면 위에서 지역 간 차이에 주목한다. 하지만 바닷속에서는 같은 위도라도 수심대가 달라지면 생물군집이 크게 달라지고, 반대로 서로 먼 바다라도 비슷한 수심대면 혈연적으로 더 가깝게 얽혀 있는 경우가 많다는 것이다.

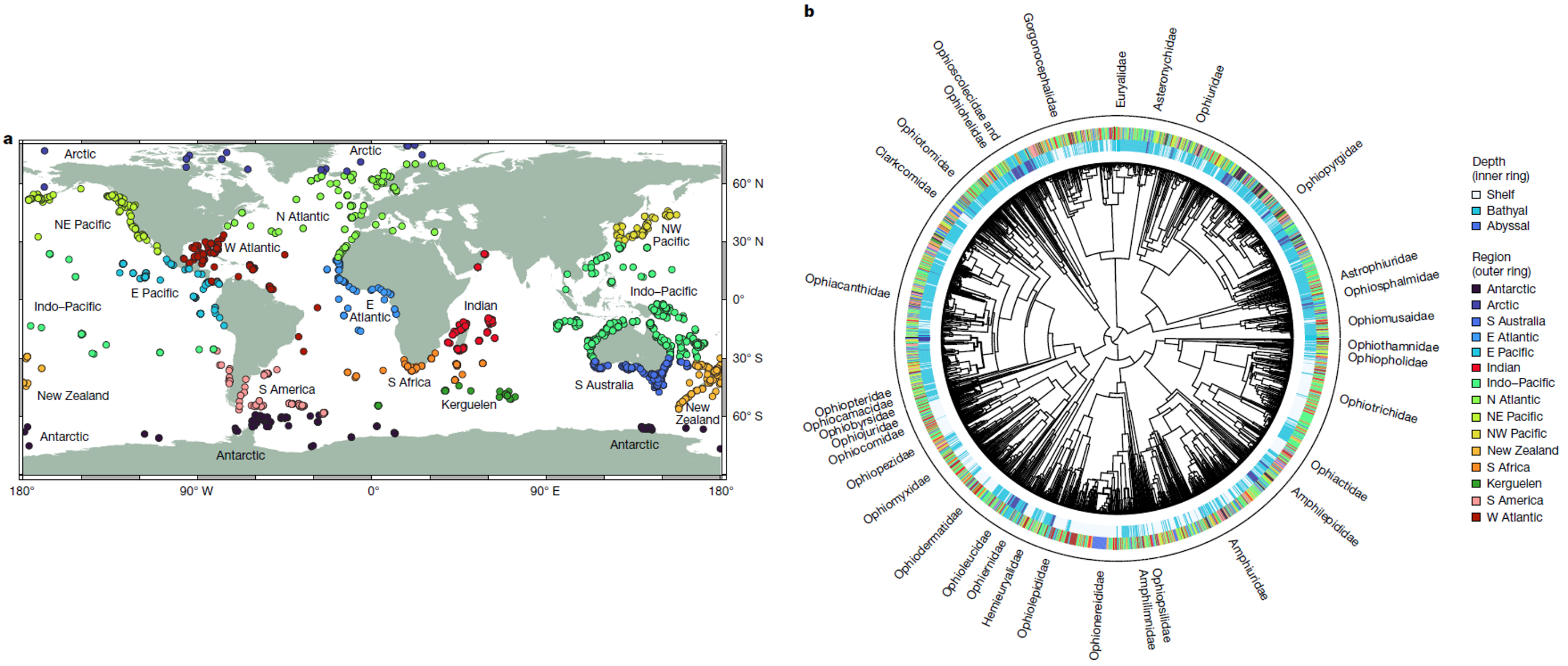

연구팀이 한 일은 거대한 해저 지도의 퍼즐을 맞추는 일과 비슷하다. 먼저 바닷속을 바닷가 근처의 얕은 바다(shelf(=대륙붕), 0~200m), 중간 깊이의 바다(bathyal, 200~3,500m), 그리고 가장 깊은 바다(abyssal, 3,500m 이상), 이렇게 세 층으로 구분하였다. 그리고 전 세계 여러 해역을 가로세로로 나누어, '어느 지역의 어느 깊이'를 한 칸으로 보는지 알 수 있도록 격자 지도를 만들었다. 이러한 '지역x수심' 조합을 37개의 생물지리적 생태구역(biome)으로 정의하였다.

각 생태구역을 채운 것은 전 세계의 자연사 박물관에 보관되어 있는 거미불가사리(brittlestar, 학명 Ophiuroidea) 표본과 유전 정보였다. 여러 생물종 중에서도 연구진은 왜 하필 거미불가사리를 선택할 것일까? 이들은 열대에서 극지, 대륙붕에서 해구에 이르기까지 거의 모든 해저 환경에 폭넓게 분포하고, 곳곳의 박물관에 오래전부터 원정으로 모아둔 표본들이 많아서 접근성이 높기 때문이었다. 연구진은 보유하고 있던 표본들과 332회의 탐사에서 얻은 2,699개의 개체들에서 DNA를 추출하고 유전 정보를 대규모로 분석하여, 바다 전역과 수심 전 범위에 걸친 계통학적 연결성 지도를 만들었다.

지구 반대편에 있는 심해 간의 장거리 연결

결과는 매우 흥미로웠다. 얕은 바다(대륙붕)에서는 지역별로 생물군이 뚜렷이 갈렸는데, 열대, 온대, 극지마다 사는 생물군집이 많이 달랐다. 반면 심해(200m 이하)로 내려갈수록 바다들은 서로 더 잘 연결되어 있는 것으로 나타났다. 서로 멀리 떨어진 바다라도 같은 깊이라면 생각보다 가까운 친척인 경우가 많았다. 해저 산맥과 해령, 심해평원 등과 같은 바닷속 지형이 거대한 해류를 만들고, 이러한 해양순환이 동일한 깊이의 바다 사이에서 연결 다리 역할을 한 것이다. 특히 북대서양과 호주 남부의 깊은 바다에 있는 생물군은 지구 반대편임에도 계통적으로 긴밀히 이어져 있는 사례가 발견되었다. 반대로, 얕은 바다에서 가장 깊은 바다로 한 번에 이동한 흔적은 드물었다. 다만, 극지방에서는 얕은 곳과 깊은 곳이 비교적 잘 통하는 예외적인 현상도 있었다.

이번 연구가 성공할 수 있었던 요인은 오랜 시간의 집요한 표본 축적과 글로벌한 협업에 있었다. 연구진은 15년에 걸쳐 세계 곳곳의 자연사 박물관에 보관되어 있던 거미불가사리의 표본을 일일이 꺼내어 DNA를 분석하였다. 또한 그럼에도 채워지지 않았던 해역과 수심대의 정보는 별도의 항해를 통하여 보충하였다. 연구 초기에는 별도의 연구 과제도 없었다. 해역마다 허가 절차가 다르고, 표본의 보존상태에 따라 DNA가 잘 추출되지 않는 경우도 있어 시간이 더 소요되기도 했다. 하지만 데이터가 일정 수준 이상으로 쌓이자 전 해역대에서 계통학적 지도의 큰 그림이 보이기 시작했고, 그제야 연구에 대한 지원도 생기면서 마지막까지 연구를 완수할 수 있었다. 박물관의 표본은 단지 과거의 기록이 아니라 미래의 질문을 풀 수 있는 중요한 재료라는 점도 다시 한번 증명되었다.

지역보다는 바다끼리의 연결을 보는 보전 전략

이번 연구는 위치가 아닌 깊이를 기준으로 바닷속의 생물다양성 경계가 만들어짐을 보여주었다. 심해 보전 전략도 깊이에 따라 달라야 한다. 대륙붕처럼 지역색이 강한 곳은 지역별 서식지 보호가 중요하고, 심해처럼 연결이 중요한 곳은 연결성을 끊는 활동, 예를 들어 광범위한 심해 채굴이나 해양 바닥을 교란하는 행위에 대한 파급효과를 정밀하게 평가해야 한다.

물론 하나의 생물종(거미불가사리)에서 관찰된 계통지도가 다른 생물 집단, 다른 해역과 수심에서도 동일하게 적용되는지는 검증이 필요하다. 하지만 추가 연구를 통하여 심해 속 다양한 종의 분화, 이동, 멸종에 대한 흐름을 동시에 모델링할 수 있다면, 북대서양에서 호주 남부에 이르는 심해 장거리 연결이 결코 예외가 아니라 심해의 기본 성격임을 더욱 확실하게 보여줄 수 있을 것이다.

관련 연구 바로 보러 가기

Spatiotemporal faunal connectivity across global sea floors, O’Hara et al., 2025, Nature

- 정회빈 리포터

- acochi@hanmail.net

- 저작권자 2025-08-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터