너희들은 ‘러브’, 우리들은 ‘불편’

올해도 서울과 수도권을 중심으로 일명 ‘러브버그’로 불리는 붉은등우단털파리가 기승을 부리고 있다.

러브버그는 짝을 이뤄 날아다니는 특징이 있는 곤충으로 성충의 생존 기간은 수컷은 3~4일 암컷은 7일 정도이며, 7월 중순이 지나면 대부분 사라진다. 하지만 이들은 2015년 국내에서 처음 발견된 이후 2022년부터 개체 수가 폭발적으로 늘어나면서 시민들의 불편도 커지고 있는 상황이다. 서울시의 러브버그 관련 민원은 2022년 4,418건에서 지난해에 9,296건으로 두 배 이상 급증했으며 올해 6월 기준에만 4,695건이 접수됐다.

전문가들은 이 같은 급격한 개체 수 증가의 원인으로 지구온난화에 따른 기후변화를 꼽는다. 환경부는 지구온난화로 인한 기온 상승 때문에 러브버그의 출현 시기가 앞당겨진 것으로 추정하고 있으며, 한반도 기후가 온대에서 아열대성으로 변화하면서 러브버그가 대량 증식할 수 있는 환경이 조성됐다고 분석한다.

실제로 SNS 데이터를 분석한 결과 러브버그 관련 언급이 2022년에는 7월 초에 급증했지만 2023년부터는 6월 중순으로 약 2주가량 앞당겨진 것으로 나타났다.

러브버그, 도시 환경에 특화된 슈퍼 유전자 발견

러브버그는 여름철 뜨거운 온도, 도시의 매연에도 견딜 수 있는 유전자를 갖고 있는 것으로 나타났다.

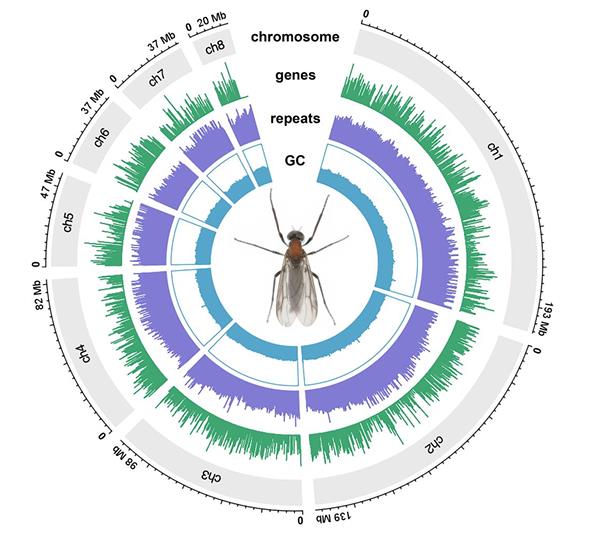

지난해 9월 서울대학교 생명과학부 신승관 교수팀과 국립생물자원관 공동연구팀이 세계 최초로 러브버그(Plecia longiforceps)의 염색체 수준 게놈 분석 연구결과를 국제학술지 'Genome Biology and Evolution'에 발표했다.

이 연구의 가장 놀라운 발견은 러브버그 게놈의 69.3%가 반복 서열로 구성되어 있다는 점이다. 일반적인 곤충의 반복 서열 비율(20-40%)보다 훨씬 높은 수치로 러브버그가 극도로 복잡한 유전 구조를 가지고 있음을 의미한다. 반복 서열이 많다는 것은 유전자 조절과 환경 적응에 필요한 '여유 공간'이 그만큼 많다는 뜻으로 급격한 환경 변화에도 빠르게 적응할 수 있는 유전적 유연성을 갖추고 있다는 뜻이다.

더욱 중요한 발견은 러브버그가 독성 물질을 분해하는 해독 유전자와 고온을 견디는 내열성 유전자를 다수 보유하고 있다는 점이다.

해독 유전자는 자동차 배기가스와 공장 매연 등 도시의 각종 화학물질을 체내에서 무해하게 분해할 수 있게 해준다. 내열성 유전자는 여름철 뜨거운 아스팔트와 콘크리트 열섬현상 속에서도 체온을 조절하며 생존할 수 있도록 돕는다.

러브버그, 무해한 생태계의 숨은 일꾼

러브버그의 대발생으로 시민들이 가장 우려했던 질병 전파 가능성에 대한 대답은 ‘없다’로 밝혀졌다.

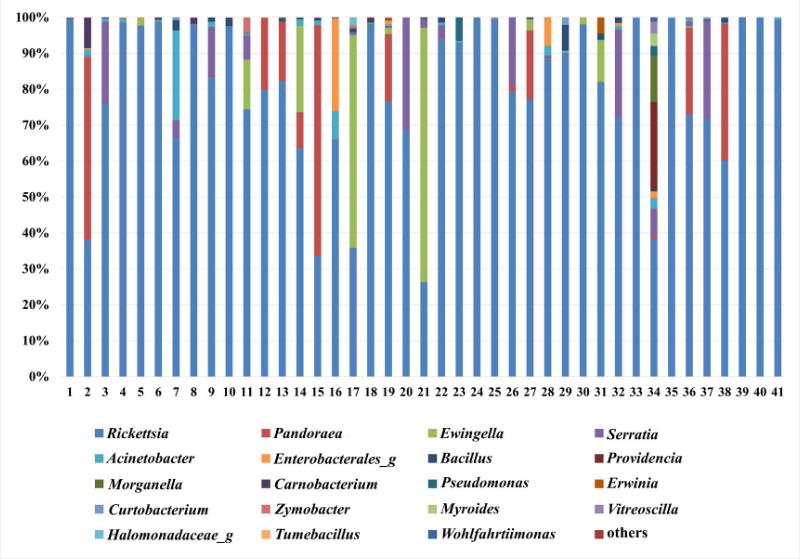

지난해 연세대학교 의과대학 연구팀이 국제학술지 'Microbiology Spectrum'에 발표된 결과에 따르면 러브버그는 무해하다. 연구팀은 서울에서 채집한 41마리 러브버그의 미생물군집을 차세대 염기서열 분석으로 조사한 결과, 총 453종의 박테리아가 검출됐으나 모든 샘플에서 리케차(Rickettsia) 속 박테리아가 평균 80.40%의 높은 비율로 검출됐다.

중요한 점은 추가 유전자 분석을 통해 이 리케차가 질병을 일으키는 반점열군 리케차가 아닌 절지동물의 공생균으로 확인됐다는 것이다. 연구진은 "검출된 모든 박테리아가 인간에게 병원성이 없음을 확인했다"며 "러브버그가 질병을 전파할 위험은 없다"고 결론지었다.

한편, 질병 전파 우려가 사라지면서 러브버그의 진짜 모습이 드러났다. 시민들의 부정적인 인식과는 달리 최근 연구들은 이들의 중요한 생태학적 기능을 속속 밝혀내고 있다.

서울대학교 생명과학부 신승관 교수의 연구에 따르면, 러브버그는 생태계에서 중요한 이중 기능을 수행한다. 유충 단계에서는 토양 위에 쌓인 낙엽이나 죽은 나무 등 부패한 식물 물질을 분해하는 자연의 청소부 역할을 하며, 이 과정에서 토양으로 영양분이 전달되어 땅을 비옥하게 만든다. 성충이 되면 꽃꿀을 먹으며 화분매개자 역할을 수행해 식물의 번식을 돕는다. 또한 성충과 유충 모두 새, 도마뱀, 개미, 거미 등 다양한 포식자들의 중요한 단백질 공급원 역할을 한다.

박선재 국립생물자원관 연구관은 "러브버그가 대량 발생하는 시기에는 많은 포식자들이 이들을 주요 먹이로 삼아 생태계 먹이사슬 유지에 기여한다"고 설명했다. 그러면서 "만약 섣불리 농약을 사용하면 많은 포식자들이 사라져 다음에는 바퀴벌레와 모기가 훨씬 크게 창궐할 가능성이 높다"고 경고했다.

혁신적이며 친환경적인 방제 방법은?

사람에게 불편을 주고 보기에 징그럽다는 이유로 화학적 방제를 하는 것은 위험하다. 신승관 서울대학교 교수는 언론 인터뷰에서 "화학적 방제를 하면 러브버그 외에 다른 곤충들도 모두 죽일 수 있고, 생태계의 균형이 깨지게 된다"며 "'그물'처럼 이어진 생태계에 구멍이 생기면, 새로운 종이 유입됐을 때 또 대발생하는 문제가 생길 수 있다"고 경고했다.

이에 따라 과학계는 화학적 제거보다 생태학적 이해를 바탕으로 한 혁신적인 방제 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 러브버그의 생태적 특성과 유전적 구조를 파악해 생태계 교란을 최소화하면서도 효과적으로 개체 수를 조절할 수 있는 방안을 모색하는 것이다.

현재 러브버그 방제 분야에서 가장 주목받는 방법은 곰팡이를 활용한 생물학적 방제제 개발이다. 국립생물자원관은 토양에 자연적으로 존재하는 곤충병원성 균류 중에서 러브버그 유충만을 선택적으로 공격하는 균류를 찾는 연구를 진행하고 있다.

이 접근법은 미국 플로리다에서 실시한 선행연구에 근거를 둔다. Florida Entomologist지에 발표된 연구에 따르면 백강균(Beauveria bassiana)이 러브버그 유충에 대해 27-33%의 유의미한 치사율을 보였다. 한국 연구팀은 이를 바탕으로 국내 토양 환경에 최적화된 균류를 찾아 보다 효과적인 방제제를 개발하고 있다.

생물학적 방제제 개발과 함께 생태계 전체를 고려한 통합적 접근법에 대한 연구도 이어지고 있다. 연구진은 까치, 비둘기, 참새, 거미 등이 러브버그의 천적 역할을 할 수 있음을 확인했다. 특히 까치의 경우 초기에는 낯선 존재로 인식하던 러브버그를 점차 먹잇감으로 인식하기 시작하면서 서울 은평구 등 일부 지역에서 자연적인 개체 수 감소 현상이 관찰되고 있다.

그러나 천적만으로는 러브버그의 뛰어난 번식력을 제어하는 데 한계가 있다. 이에 국립생물자원관은 물리적 방제 방법을 병행하기 위해 친환경 방제 장치 두 종류를 시범 운영하고 있다. 백련산에는 '광원 포집기' 9대를, 북한산에는 향기를 이용한 '유인제 포집기' 12대를 각각 설치했다.

현재까지의 결과를 보면 두 방식 간 효과 차이가 뚜렷하다. 미국에서 페닐아세트알데하이드를 활용한 유인제 포집기가 효과를 보인 바 있어 국내에서도 시험했지만 한국의 러브버그는 미국과 다른 종(P. longiforceps vs P. nearctica)이어서 기대했던 성과를 거두지 못했다.

반면 광원포집기는 사전 테스트를 통해 국내 러브버그에 대한 효과가 입증됐다. 러브버그의 주광성(빛에 이끌리는 특성)을 활용한 이 방법이 현재로서는 가장 현실적인 방제 수단으로 평가되고 있다. 환경부는 이러한 결과를 바탕으로 장기적인 친환경·종 특이적 방제 기술 개발에 지속적으로 투자할 계획이라고 밝혔다.

전문가들은 이러한 접근이 생태계 균형을 유지하면서도 시민 불편을 최소화하는 지속가능한 해법이 될 것으로 전망하는 가운데, 6일 산림청 국립산림과학원은 러브버그 발생 양상을 예측 모델로 분석한 결과 5~8일 내 자연 소멸할 것이라는 관측이 나왔다. '러브버그'와의 공존, 앞으로 일주일만 참으면 된다.

- 김현정 리포터

- vegastar0707@gmail.com

- 저작권자 2025-07-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터