화분을 포함한 화분낭을 약이라고 한다. 1862년에 다윈은 한 꽃에 서로 다른 모양과 형태의 이형약(Heteranthery) 식물을 두고 식물학자인 조지프 돌턴 후커에게 “오랜 시간 관찰하고 연구했지만, 이 꽃의 부속품이 어떤 의미를 담는지 알 수 없다”라고 편지를 썼다.

이형약에 관한 가설은 그로부터 19년 후 다윈의 진화론 성립에 공헌한 헤르만 뮐러가 제시했다. 뮐러는 정원에 핀 야모란과(Melastomataceae) 꽃의 이형 꽃밥을 두고 ‘두 가지 형태의 수술은 각각 곤충의 보상과 다른 꽃 암술과 수분을 위해 진화했을 것’이라는 내용을 국제 학술지 네이처에 기록했다.

하지만 식물학자들은 최근에 수술 이형성에 대한 다른 해석을 제시했다. 최근 영국왕립협회에 발표된 논문에 따르면 두 부류 수술이 분업 역할을 하는 것보다는 오히려 다른 전략을 담고 있다.

이번 연구논문의 주저자인 캘리포니아대 생태학과 캐서린 케이 부교수는 “꿀벌과 식물은 서로 다른 목표가 있고, 식물은 꿀벌의 행동을 이용해 꽃가루 수정을 극대화하는 최적화된 방법을 발전시켰다”고 말했다.

바늘꽃, 기존 가설로 해석 불가능 식물

이형약 현상은 수술이 수분 매개자를 유혹해 먹이를 제공하고, 곤충 몸에 묻혀 수분을 목표로 하는 역할로 나뉜 것을 말한다. 수술의 분업화된 역할을 입증하는 구체적인 연구는 2007년에 중국 식물원에서 이뤄졌다. 중국 과학자들은 화분 염색을 통해 꽃가루의 이동을 정량화해 수분 역할의 바깥 화분이 암술에 묻히는 양이 더 많다는 사실을 확인했다.

하지만 다른 이형약 식물종에서는 이런 가설이 맞지 않아 화분이 먹이 제공과 수정 등의 역할 분담이 모호하다는 의견이 제시됐다. 캘리포니아대 연구진은 이형약은 화분 감소량을 줄이기 위해 서서히 화분을 방출하는 전략으로 진화한 형태라고 설명했다.

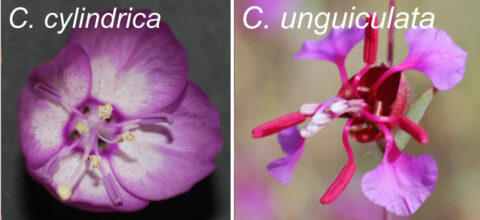

연구진은 캘리포니아에 서식하는 바늘꽃 실린드리카(C. cylindrica)와 운귀큘라타(C. unguiculata) 품종을 실험재료로 삼았다. 이 품종에는 중앙 4개와 바깥 4개로 화분을 담은 두 부류의 서로 다른 색과 형태를 보이는 수술이 있다. 안쪽 수술은 밝은 노랑, 바깥은 진한 분홍의 화분 색을 띠고 있다. 바깥 수술대는 화분을 터트릴 때쯤이면 중앙으로 이동한다.

바늘꽃 실린드리카는 실험 결과 꿀벌에 의해 수집된 두 부류 수술에서 나온 화분이 다른 꽃 암술에 옮겨지는 양은 비슷했다. 이 결과는 수술이 화분 수출과 꿀벌 보상 기능으로 분업화된다는 가설과 모순된다. 연구진은 오히려 외부 화분은 꽃에 오래 남아있어서 바람 또는 자외선에 의해 손실 위험이 있다는 설명이다.

바늘꽃 운귀큘라타의 경우 오전에는 내부 수술에서 꽃가루가 나오기 시작하고, 오후에는 눈에 띄지 않게 퍼져 있던 바깥쪽 수술이 중앙으로 이동하면서 화분을 방출하기 시작한다. 실험에 따라 벌들도 이런 화분 위치 변화에 반응했다. 외부 수술의 화분이 눈에 띄면서 꿀벌의 방문 횟수를 증가시키고, 벌들에게 수집되는 화분 양도 증가했다. 화분 위치로 시간적 차이를 둔 특성은 벌들에게 제공하는 화분 투여 시간을 늘리는 효과인 셈이다.

점진적 화분 배출로 진화…수분 투자 비용 최적화 전략

또한, 운귀큘라타는 바깥 수술이 화분을 배출하는 데 약 100분 정도 소요되는 특징을 갖고 있다. 이런 긴 시간에도 바깥 화분이 꿀벌에 의해 암술로 이동되는 양은 완전히 개방된 화분과 비교해 오히려 30% 이상 높은 것으로 확인됐다. 화분 배출량을 최소화하면서 효율성은 높인다는 의미다.

케이 부교수는 “많은 꽃가루를 꿀벌에게 제공하면 꿀벌은 다른 꽃을 방문하지 않고, 새끼에게 간다”며 “화분은 눈에 띄지 않고 숨은 후 차차 드러내는 전략으로 꿀벌이 방문할 때마다 가져가는 화분의 양을 제한한다”고 말했다.

연구진은 동물과 마찬가지로 식물도 ‘센수 샤모브 곡선(Curve of Sensu Charmov)’에 따른다고 밝혔다. 수컷의 번식 성공은 수컷이 암컷에 대한 접근 능력에 따라 제한된다는 이론이다. 즉, 수술은 암술과의 수분에 드는 비용을 줄이기 위해 점진적 화분 방출을 선택해 진화한 셈이다. 화분의 신선한 상태를 위해서도 서서히 노출하는 것이 수분 성공에 유리하다는 것이 연구진의 설명이다.

하지만 점진적 화분 방출이 꽃가루 소모를 최소화하는데 충분하지 않았을 것이다. 연구진은 식물이 안팎의 서로 다른 수술의 화분색, 수술대 위치 이동 등의 추가적인 장치를 마련한 것으로 해석했다. 봄에 급격한 건조 스트레스를 만드는 지중해성 기후도 이런 진화에 한몫한 것으로 설명했다.

케이 교수는 “바늘꽃을 대상으로 삼아 기존의 이형약 가설에 설명하지 못하는 부분을 이번 연구에서 해석할 수 있었다”고 말했다.

- 정승환 객원기자

- biology_sh@daum.net

- 저작권자 2021-01-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터