지붕빨간이끼(Ceratodon purpureus)는 보통 건물의 구석진 곳, 또는 지붕 산불 이후에 천이과정에서 지표를 덮거나 빙하 퇴적물과 같은 혹독한 환경에서도 발견되는 선태류이다. 또한, 지름 10에서 20 마이크로미터의 매우 미세한 크기의 이끼 포자는 장거리로 분산되는 잠재력이 있다.

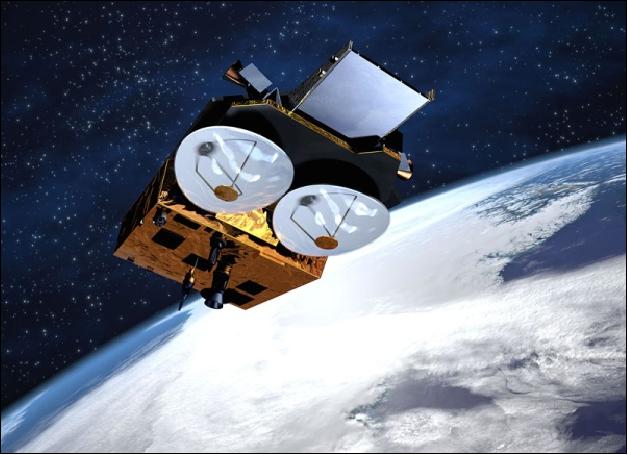

덴마크 코펜하겐대학교의 세계자연사박물관에서 활동하는 과학자들은 극지방에서 열대 지역까지 가장 넓은 범위로 분포하는 이끼종 중의 하나인 지붕빨간이끼의 확산에는 지구의 대기 대순환이 원인으로 작용한다고 밝혔다.

연구보고서 대표 저자이면서 덴마크 자연사박물관의 진화생물학자인 엘리자베스 비에르마 박사는 “대기 대순환과 특정한 이끼종이 시간의 흐름에 따라 퍼지는 방식이 중첩되는 사실을 발견했다”라고 말했다.

대기 대순환, 포자 이동의 원동력

기존에 밝혀진 지붕빨간이끼의 종수는 4종과 3종의 아종이다. 연구진은 북반구, 남미 및 남극과 호주, 적도 지대 등에서 발견되는 지붕빨간이끼 유전자의 DNA 형질이 종이 지리적 영역 간 유사하게 된 이유를 지구의 대기 대순환에 초점을 맞췄다.

지구 양 반구의 30도 이상의 높은 위도에서 부는 편서풍은 적도 지대와 구분해 북반구와 남반구를 격리한다. 또한, 북동무역풍과 남동무역풍은 대부분 적도로 열대수렴대를 형성해 적도지대에 진입한 공기를 가둬둔다.

연구진은 대기의 순환이 수백만 년 동안 북반구와 남반구, 적도 지대를 지리적으로 고립시키니 북아메리카의 이끼 포자가 편서풍에 의해 대서양을 가로질러 덴마크까지 날려 보낸 것이라고 밝혔다. 같은 위도상에서 멀리 포자가 확산할 수 있었다는 것이 연구진의 설명이다.

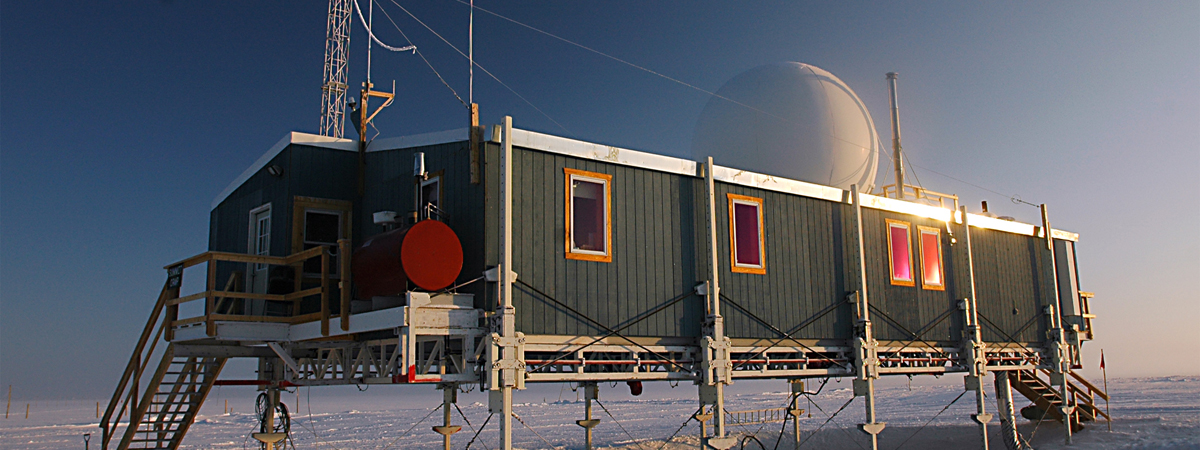

비에르마 박사는 “이끼류는 수분보유력과 회복력이 높아 건조한 환경에서도 살아남을 수 있다. 다른 식물이 지붕이나, 보도, 극지 지대와 같은 혹독한 환경에서 저항력이 떨어지는 것과는 대조된다. 이런 이끼의 독특한 특성이 지구의 대기순환을 따라 세계 곳곳에 분포할 수 있었던 중요한 열쇠이다”라고 말했다.

계통 분류로 같은 위도상 유사성 확인

덴마크 연구진은 대기순환과의 연결성을 위해 전 세계 지붕빨간이끼의 DNA마커를 통한 유전자좌를 비교하는 연구를 실행했다.

그 결과, 남극과 적도 부근의 열대성 지대, 지중해 지대, 북반구 등에 서식하는 지붕빨간이끼는 각각 큰 차이를 나타냈다.

남반구는 남미와 남극, 호주에서 같은 유전형질을 나타냈고, 적도 부근은 파푸아뉴기니, 코스타리카, 볼리비아 등의 열대 지대끼리 유사했다. 또한, 알래스카, 북아메리카, 러시아, 일본, 북유럽 등도 같은 북반구 내에 비슷한 형질의 이끼가 서식하는 것으로 나타났다.

연구진은 지붕빨간이끼의 조상이 되는 식물은 중신세 중후기에 출현해 오랜 기간 확산한 것으로 추정했다. 출현 이후, 남극과 열대지대로 분리되어 서식하고, 나머지 대륙으로 확산하면서 선신세 이후에 고립되어 각각 다른 곳에 정착했을 가능성을 제시했다.

특히, 연구진은 남극에는 다양한 형태의 지붕빨간이끼가 서식하는 사실을 확인했다. 이것은 남극 대륙 내에 여러 계통이 존재하는 것을 의미한다.

연구진은 남극에서 발견되는 지붕빨간이끼들은 빙하기 이전에 들어와 남극 순환류에 의한 지리적 고립이 만들어지고 정착해 여러 계통을 만든 것으로 해석했다. 이후 빙하기 때 병목현상으로 위축되었다가 현재 살아남은 것이 지금의 종이라는 것이다.

과학자들은 지붕빨간이끼가 전 세계적으로 이런 균일한 분포의 확산 형태를 보인 것은 이번이 처음이라는 사실에 놀랍다는 의견이다.

또한, 최근에는 기후변화와 오존 때문인 대기의 순환 자체가 위치와 강도를 바꾸고 있어, 앞으로 이끼 확산에 영향을 미칠 가능성이 있다는 사실도 알게 됐다.

비에르마 박사는 “이번 발견이 미세한 공기입자를 통해 이동하는 박테리아나 균류와 같은 몇몇 유기체가 확산하는 방식을 이해하는 데 도움이 될 것 같다”라며 “앞으로 다른 식물이나 유기체에 관한 연구가 필요할 것 같다”라고 말했다.

- 정승환 객원기자

- biology_sh@daum.net

- 저작권자 2020-11-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터