해마다 이맘때가 되면 거의 빠지지 않고 들려오는 방재 항목이 있다. 바로 ‘소나무재선충병’이다. 예년에 비해 피해가 많이 줄어들었다고는 하지만, 아직도 안심할 수 없는 산림 재해 중 하나로 여겨지고 있다.

실제로 산림청은 최근 들어 전국에서 발생한 소나무재선충병 피해 고사목 41만 본을 전량 제거했다고 밝힌 바 있다. 소나무재선충병에 의해 피해를 본 고사목은 전년도에 비해 17% 정도 감소했지만, 오히려 방제 범위는 확산되고 있다. 재선충병이 소규모로 분산 발생하고 있기 때문이다.

감염되면 100% 죽어 소나무 에이즈로 불려

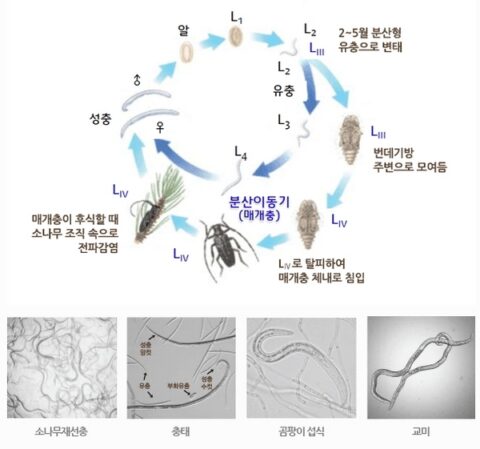

소나무재선충병을 일으키는 소나무재선충은 1mm 길이 정도의 아주 작은 선충(線蟲)이다. 선충이란 처음에는 토양이나 물에서 살다가 일정한 크기로 성장하면 동물이나 식물에 기생하는 기다랗고 둥그런 원통 형태의 벌레를 말한다.

소나무재선충이 무서운 이유는 번식능력과 생존능력이 엄청나게 뛰어나기 때문이다. 번식 능력의 경우 일단 침입만으로도 소나무는 빠른 시간 안에 말라죽게 되어 있다. 1쌍의 재선충은 약 20여 일 만에 20만 마리로 증식할 수 있는 능력을 갖고 있다.

특히 소나무가 재선충에 감염되면 다른 전염병들과는 달리 100% 죽고 만다. 감염되고 난 뒤에는 치료약도 없어서 예방만이 유일한 방법이라 할 수 있다. 감염 경로를 차단하여 다른 나무들이 피해를 보지 않도록 하는 것만이 최선책인 것이다.

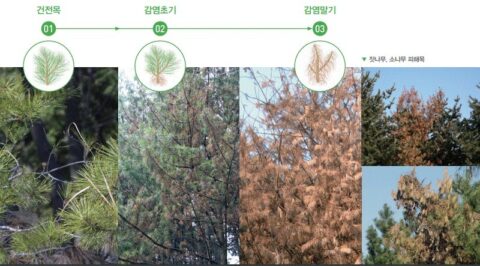

죽어가는 과정도 상당히 끔찍하다. 감염되면 한 달 안에 잎이 급속하게 누렇게 떴다가 붉은색으로 변해가는데, 이렇게 불그스름하게 변한 채 죽는 모습이 마치 후천성면역결핍증인 에이즈(AIDS)로 죽어가는 환자를 닮았다 하여 ‘소나무 에이즈’란 별명도 갖고 있다.

이 같은 번식능력으로 인해 일본의 소나무는 거의 전멸 상태가 되다시피했다. 일본에서 소나무재선충병은 지난 1905년에 처음 보고됐는데, 당시에는 이 해충이 소나무를 말라죽게 만드는 원인인지를 미처 파악하지 못했던 것으로 밝혀진 바 있다.

그러다가 소나무재선충이 전국으로 퍼져나간 1980년대에 이르러서야 그 실체를 파악할 수 있게 됐다. 이런 이유로 일본은 현재 전국에 있는 소나무 산림 중에서 꼭 보존해야 할 가치가 있는 소나무들만 골라서 방제를 하는 방법으로 소나무재선충병에 대처하고 있다.

번식능력만큼이나 뛰어난 생존능력도 소나무재선충이 근절되지 않는 원인 중 하나다. 치료제가 없는 소나무재선충병의 유일한 근절 방법은 감염되어 죽은 나무를 베어 소각하는 것이다. 하지만 감염된 나무가 많다 보니 제때 베어서 소각하는 작업이 늦어지게 된다.

문제는 이렇게 소각하는 작업이 지연되다 보니 고사목에서 생존한 채 버티던 재선충들이 하늘소 같은 곤충 매개체를 통해 다른 나무로 옮겨가게 된다는 점이다. 이뿐만이 아니다. 소나무재선충병에 대한 지식이 없는 사람들이 방치된 고사목을 베어 장식용으로 판매하는 과정에서 다른 나무로 전염되는 사례도 나타나고 있다.

산불이나 태풍과 같은 재난이 재선충의 매개체인 하늘소들의 서식 밀도를 높이는 것도 소나무재선충병이 근절되지 않는 또 다른 요인으로 작용하고 있다. 실제로 국립산림과학원의 조사에 따르면 산불 피해가 심한 곳의 하늘소 서식 밀도가 더 높게 유지되는 것으로 드러났다.

산불이나 태풍으로 인해 죽은 나무는 하늘소의 산란처로 최적의 장소다. 따라서 하늘소들의 개체수가 증가하면 재선충이 확산될 가능성도 높아지기 때문에 소나무재선충병의 근절은 어려워질 수밖에 없다.

품종 도입 및 백신용 균주 개발 등으로 해결 모색

현재까지는 소나무재선충병의 발생을 예방하거나 이를 치료할 수 있는 마땅한 방법은 없는 상황이다. 하지만 공공연구기관들과 민간기업들의 지속적인 연구개발을 통해 조만간 예방 및 치료와 관련된 방법들이 선을 보일 것으로 기대를 모으고 있다.

공공연구기관의 연구로는 국립산림과학원이 소나무재선충병에 맞설 수 있는 나무로 육성하고 있는 스트로브잣나무(white pine)를 꼽을 수 있다. 스트로브잣나무는 생장 능력이 우수하고, 국내 기후에 대한 적응력이 뛰어나며, 특히 소나무재선충병에도 내병성을 가진 나무로 알려져 있다.

산림과학원 연구진이 소나무재선충을 소나무와 잣나무, 그리고 스트로브잣나무에 접종한 결과, 소나무재선충의 밀도가 소나무는 7만 마리, 잣나무가 8만 마리인 반면에 스트로브잣나무는 2000여 마리 이하로 현저히 낮은 것으로 파악됐다.

국내 기업에서는 소나무재선충병 문제를 해결할 수 있는 백신용 균주를 개발하고 있어 관심이 모아지고 있다. 충남대 교수들이 설립한 이 교수창업기업은 재선충병에 대한 예방뿐만 아니라 치료까지 가능한 백신용 균주를 개발하고 있는 중이다.

이 기업은 현재 포르투갈에서 해당 백신용 균주를 활용한 대규모 소나무재선충 방제 프로젝트를 진행하고 있다. 포르투갈 국가연구기관인 INIAV이 주관하고 있는 이번 방제 프로젝트에 대해 유럽 전역이 관심을 기울이고 있는 것으로 알려졌다.

한편 태안군의 경우는 드론을 활용한 방제 작업으로 소나무재선충병 확산을 막고 있다. 방제 약물로는 저독성 제제인 ‘티아클로프리드 액상수화제’를 물에 희석하여 사용하고 있는데, 이는 주변이 양봉 농가나 산양삼 재배지로 이루어져 있기 때문에 피해를 주지 않기 위해서라는 것이 태안군 측의 설명이다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2020-09-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터