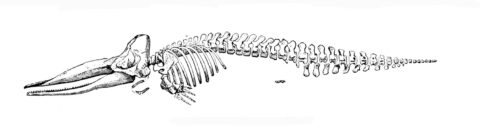

고래는 바다에서 살지만 과거에는 육지 생활을 겸했던 포유류였다. 사람들은 고래에 다리가 없다고 생각하지만 실제로는 작은 뒷다리를 가지고 있다. 단지, 크기가 매우 작고 튀어나와있지 않은 데다가 유영을 할 때 사용하지 않을 뿐이다.

이처럼 고래의 다리가 퇴화한 것은 유영 방식의 변화에서 그 힌트를 찾을 수 있다.

초기 연구, 수상 포유류의 유영 변화에 주목

1996년 프랑크 피쉬(Frank Fish) 웨스트 체스터 대학(West Chester university) 생물학과 교수는 현대 수상 포유류들의 유영에 대한 연구를 보고했다.

피쉬교수는 밍크와 사향쥐, 해달, 바다사자, 하프물범과 병코돌고래 등 6종의 유영 방식에 대해 비교 연구를 수행했다. 그 결과, 사향쥐는 뒷발을 움직여서 유영을 하며, 밍크와 해달은 뒷다리만으로 유영을 하거나 허리를 이용해서 유영을 했다. 바다사자와 물범은 앞 지느러미와 꼬리를 이용해서 추진력을 얻으며, 고래는 허리와 꼬리를 이용해서 추진력을 얻어 유영을 했다.

이를 토대로 피쉬교수는 물에서 유영을 하는 포유류가 다음과 같은 5가지 유영방식을 순서로 진화하였다는 가설을 세웠다.

첫째는 4발을 가진 포유류가 ‘사지를 노처럼 사용’하는 방식(Quadrupedal paddling), 두 번째는 ‘골반에 부착된 뒷다리를 이용’하는 방식(Pelvic paddling), 세 번째는 ‘뒷발의 표면과 허리의 기복을 이용’하는 방식(Pelvic undulation), 네 번째는 ‘꼬리의 움직임을 이용’하는 방식(Caudal undulation), 다섯 번째는 ‘꼬리의 진동을 이용’하는 방식(Caudal Oscillation) 순이다.

이러한 가설은 원시 고래의 유영 방식에 대한 연구에도 영향을 미쳤다.

2002년 한스 태비슨(Hans Thewissen) 미국 노스이스트 오하이오 의대 교수와, 서닐 바이페이(Sunil Bajpai) 인디아나 공대 교수가 원시 고래에 대한 연구를 보고했다.

연구진들은 원시 고래인 암불로케투스의 꼬리가 길고 넓적하지 않으며, 뒷발의 길이가 긴 점을 이유로, 암불로케투스가 뒷발의 표면과 허리를 이용해 유영을 하는 세 번째 유형(Pelvic undulation)에 가까울 것이라고 결론을 냈다.

또한, 좀 더 진화한 원시 고래 중 뒷발의 길이가 본격적으로 줄어든 단계인 바실로사우루스상과에 대해서는 허리를 이용해서 유영을 했다고 판단했다.

원시 고래는 바실로사우루스상과 단계에서 골반이 매우 작은 크기로 축소되었으며 다리도 골반에서 분리되었는데, 이를 통해 허리와 꼬리의 진동을 이용하여 유영을 했다고 추정했다.

뒷다리 사용 비중 줄고 꼬리지느러미 발달

그러나 다음 해인 2003년 필립.D.진저리치(Philip D. Gingerich) 미시간 대학교수는 이를 반박하는 연구를 보고했다.

진저리치 교수는 원시 고래가 수달이나 해달보다는 물에서 수생 활동을 하는 두더지류인 데스만 모스차타(Desmana moschata)와 비슷하게 뒷발을 이용해서 유영을 하였으며, 그러다가 뒷발과 허리를 이용하는 방식으로, 그리고 완전히 꼬리와 허리를 이용하는 방식으로 진화하였다고 주장하였다.

진저리치 교수는 물에서 생활하는 포유류들의 목, 허리, 앞다리, 뒷다리의 길이를 각각 측정한 결과와 함께 수생 활동을 하는 포유류들의 유영 방식에 대한 차이를 다시 조사했다.

또한, 원시 고래화석 중에서 전신이 온전하게 보존된 로도케투스와 도루돈의 전신화석을 토대로 현생 포유류의 유영 방식을 비교했다.

그 결과, 뒷다리가 퇴화되기 전 원시 고래는 허리뿐 아니라 뒷다리도 이용해서 유영했다는 결론을 도출했다.

이는 앞서 설명한 바실로사우루스상과의 원시 고래가 수달처럼 허리만을 이용해 유영했다고 주장한 한스 태비슨 교수와 서닐 바이페이 교수의 연구를 반박하는 결과다.

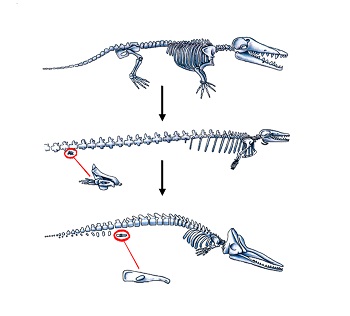

이후 지속적인 연구를 통해 원시 고래의 유영 방식의 변화는 다음과 같이 정리되었다.

가장 오래된 원시 고래인 육지 포유류(분류학적으로는 우제류에 속함)의 일부가 땅 위를 걸어 다니다가 어떠한 이유에서 수생 생활을 시작하게 되었다. 수생 생활을 시작한 이후엔 발에 물갈퀴가 생기고 지느러미가 서서히 발달하면서 허리와 뒷발을 이용해 유영하였다. 허리와 뒷발을 이용해 유영하다가 물살의 저항을 최소화하기 위해 허리와 뒷다리를 혼합하여 유영하였다. 허리와 꼬리를 이용해 추진력을 얻는 비중이 커지면서 뒷다리는 유영을 하는데 거의 사용하지 않게 되었다.

이에 따라 뒷다리는 퇴화하였고, 꼬리에는 지느러미가 발달하면서 현대와 같은 고래의 모습을 갖추게 되었다.

- 정현섭 객원기자

- jhs3576@naver.com

- 저작권자 2020-04-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터