인류 문명 발전에 막대한 기여를 한 플라스틱. ‘자유자재로 모양을 만들어 낼 수 있다’라는 의미를 가진 그리스어 ‘플라스티코스(plastikos)’가 어원일 정도로 플라스틱은 그동안 산업 및 생활 전반에 없어서는 안 될 소재로 여겨져 왔었다.

그랬던 플라스틱이 이제는 시간이 지날수록 애물단지가 되어가고 있다. 용도가 폐기되어 버려진 플라스틱이 환경과 자연 생태계에 다양한 형태로 영향을 주고 있기 때문이다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 지난 3일 한국과학기술회관에서는 학계 및 산업계 환경 전문가 등이 모여 플라스틱 폐기물 처리 방향을 논의하는 ‘제4회 플라스틱 이슈 포럼’이 개최되었다.

‘플라스틱 폐기물의 회수와 선별 어떻게 할 것인가?’라는 주제로 한국과학기술단체총연합회가 주최한 이번 행사는 국내·외 플라스틱 폐기물의 처리 현황에 대해 살펴보고, 보다 근본적인 개선방안을 찾아보자는 취지로 마련되었다.

너무 낮은 플라스틱 폐기물의 분리배출률

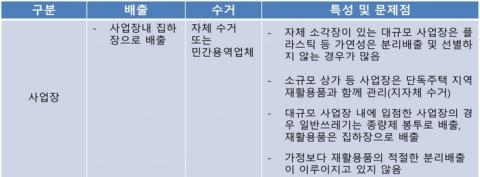

‘폐플라스틱 회수·선별 현황 및 개선방안’이란 주제로 발제를 맡은 이찬희 그린에코공학연구소 교수는 현재 이루어지고 있는 폐플라스틱의 회수와 선별 문제로 △낮은 회수율 △낮은 선별 효율성 △선별 비용 증가 △선별작업의 민간업체 의존 등 4가지를 꼽았다.

낮은 회수율 문제에 대한 개선방안으로 이 교수는 분리배출 우수모델을 조기에 발굴할 것과 국민들이 손쉽게 따라 할 수 있도록 알기 쉬운 분리배출 가이드라인을 보급할 것을 제안했다.

또한 선별 효율성이 낮은 문제에 대해서는 숙련된 선별 인력을 구하기 어려운 점과 인건비 절감을 위해 최근 들어 기계적 선별공정을 늘리는 추세를 원인으로 꼽았다.

이와 관련하여 이 교수는 “개별 선별장의 여건에 맞추어 선별의 효율성을 높일 수 있도록 선별공정을 구성하는 것이 필요”라고 강조하며 “국내에서 발생하는 폐기물의 특성에 맞추어 선별 효율성을 높일 수 있는 기술 및 시설 개발이 필요하다”라고 덧붙였다.

이 외에도 선별작업의 민간 업체 의존 문제와 관련하여 이 교수가 생각하는 해결방안은 지방자치단체의 공공 관리를 강화하는 것이다. 폐기물관리법상 관할 구역에서 발생하는 생활폐기물을 처리하는 책임이 지방자치단체에 있음에도 불구하고 실제로는 폐기물의 회수와 선별을 민간 업체에 맡기고 있는 것이 현실이다.

이 같은 지방자치단체의 폐기물 회수와 선별 관련 문제를 슬기롭게 극복한 사례로는 네덜란드가 꼽힌다. 네덜란드는 2015년부터 플라스틱 폐기물의 회수와 선별, 그리고 판매까지의 일련 과정을 모두 지방자치단체가 담당하고 있어 주목을 받고 있다.

이에 대해 이 교수는 “플라스틱 폐기물은 종류가 많아서 회수와 관련된 경제성은 낮은 반면, 환경적 영향이 크기 때문에 네덜란드는 지방자치단체가 직접 담당하도록 조치한 것”이라고 설명했다.

폐플라스틱에도 인공지능 기술 적용

권성안 한국환경산업기술원 전문위원은 ‘폐플라스틱 회수선별 기술개발 현황’에 대해 주제발표를 진행했다. 이 교수가 폐플라스틱 회수 및 선별 과정에서 발생하는 문제점을 지적했다면, 권 위원은 첨단기술을 활용한 선별 작업에 중점을 두고 발표를 시작했다.

권 위원은 “찾아보면 국내에도 기술력이 뛰어난 폐기물 업체들이 존재하고 있음을 알 수 있다”라고 밝히며 “대표적으로는 인공지능 시스템 탑재 회수 장치를 개발한 스타트업인 ‘수버빈(Super-Bin)’을 꼽을 수 있다”라고 말했다.

수퍼빈이 개발한 인공지능 기반 캔·페트병 무인회수기의 이름은 ‘네프론(Nephron)’이다. 이 장치는 인공지능과 사물인터넷(IoT)을 적용한 재활용품 회수 로봇으로서, 캔과 페트병을 자동 분류하여 압착하고 배출 개수만큼 포인트가 적립되는 방식으로 작동한다.

마시고 난 캔이나 페트병을 깨끗하게 세척한 후 이를 투입구에 넣고 전화번호를 입력하면 품목별로 분류되어 그에 대한 보상으로 포인트가 적립되는 것이 네프론의 작동 개념이다.

인공지능 기술이 가장 앞선 미국은 이미 폐기물 분류 현장에 인공지능이 탑재된 로봇을 배치하여 활용하고 있다. 이 분야에서 가장 혁신적인 기업이라 여겨지고 있는 ‘AMP 로보틱스’는 머신러닝이 적용된 플랫폼을 개발하여 폐기물의 색상과 질감, 그리고 모양 및 크기 등을 인식하여 폐기물을 분류하고 있다.

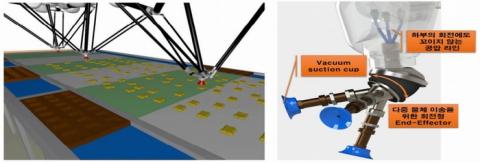

권 위원은 폐기물 선별과 관련하여 폐플라스틱과 폐비닐에 집중하고 있다고 밝혔다. 그는 “폐플라스틱의 경우 ‘판별 시스템 및 알고리즘’과 ‘인공지능 기반 인식 로봇팔’의 개발에 역점을 두고 있고, 폐비닐은 ‘고품질 복합재생원료를 활용한 업사이클링 기술’ 개발에 전념하고 있다”라고 소개했다.

‘판별 시스템 및 알고리즘 기술’은 ‘초분광영상(hyperspectral image)’을 통해 재질 판별 시스템을 구축하는 것이고, 인공지능 기반 인식 로봇팔 기술은 하루 5톤의 처리용량과 95%의 선별률을 목표로 하고 있다.

또한 ‘고품질 복합재생원료를 활용한 업사이클링 기술’은 복합 폐비닐을 시간당 300kg 정도를 처리할 수 있는 재활용 플랜트 제작과 복합재생원료를 시간당 250kg 정도 처리할 수 있는 업사이클링 시스템 개발을 목표로 하고 있다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2019-09-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터