설마가 사람이 아닌 해양 쓰레기를 잡을 날이 멀지 않았다. “설마 실제로 해양 쓰레기 수거 사업이 이뤄지겠어?”라고 비아냥대던 사람들의 냉소가 감탄으로 바뀔 순간이 다가오고 있다.

첨단기술 전문 매체인 뉴아틀라스(newatlas)는 해양 플라스틱 쓰레기들을 제거하는 프로젝트인 ‘오션클린업(Ocean Cleanup)’이 마침내 첫 발을 내딛었다고 보도했다. 뉴아틀라스에 따르면 그동안 시범 테스트 과정에서 드러난 기술적 문제로 인해 당초 계획보다 많이 늦어짐에도 불구하고 올해 말에는 대규모 쓰레기들을 제거하는 작업이 실시될 계획이다. (관련 기사 링크)

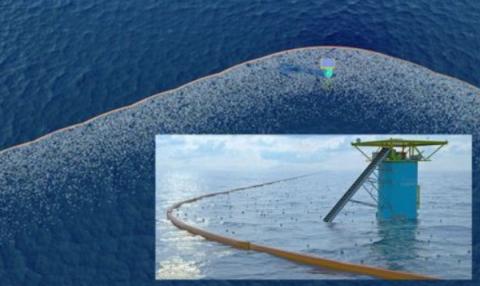

바다 위를 떠다니는 플라스틱 쓰레기를 수거하는 프로젝트

하와이와 미 서해안 사이에는 ‘거대 쓰레기 섬(Great Pacific Garbage Patch)’이라 불리는 쓰레기 더미들의 집합소가 있다. 인위적으로 만들어진 것이 아니라 육지에서 흘러나온 쓰레기들이 자연스럽게 모여져 커다란 군집을 이룬 곳이다.

1990년대 들어 처음 발견된 이 쓰레기 섬은 조사 결과 바람과 해류의 영향으로 인해 북미와 중남미 그리고 아시아에서 흘러나온 쓰레기들이 모여져 만들어진 것으로 밝혀졌다.

문제는 이 쓰레기 섬의 규모가 상상을 초월한다는 것이다. 면적이 무려 한반도의 7배에 달하는 155만㎢이다. 그 양만 해도 8만톤에 가까운 것으로 추정되고 있다.

이 같은 사실은 비영리 연구기관인 ‘오션클린업파운데이션(Ocean Cleanup Foundation, OCF)’에 의해 밝혀졌다. OCF는 지난 2015년부터 2년간 항공 장비 및 선박 등을 활용해 섬의 규모를 파악했다.

OCF를 이끌고 있는 ‘보얀 슬랫(Boyan Slat)’은 나이가 23세에 불과한 청년이다. 하지만 어린 시절부터 해양 쓰레기 문제에 많은 관심을 가졌던 그는 바다 위에 떠다니는 쓰레기를 처리하는 사업인 오션클린업을 추진해 왔다.

오션클린업은 해상 쓰레기 중에서도 가장 큰 문제로 지목되고 있는 플라스틱 쓰레기들을 보다 효율적으로 수거할 수 있는 방법을 개발하는 사업이다. 물에 뜨는 부유식 튜브를 울타리처럼 만들어 바다에 떠있는 플라스틱 쓰레기들을 한 곳에 모을 수 있도록 설계됐다.

지금까지의 해상 쓰레기 제거 방식은 주로 바다 위에 부유하는 쓰레기를 선박으로 쫓아다니면서 수거하는 경우가 대부분이었다. 그러나 오션클린업 프로젝트의 경우는 쓰레기를 한 곳에 모은 다음 수거하기 때문에 비용과 시간을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

아쉽게도 해저에 가라앉아 있거나 미세하게 부서져 있는 플라스틱들까지 거둬들일 수는 없다. 그러나 일정 크기의 플라스틱 쓰레기만 제거해도 해양 환경을 보호하는데 있어 충분한 기여를 할 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.

그런데 특별한 장치 없이 기다란 튜브만을 띄워 어떻게 부유하는 쓰레기들을 모을 수 있을까? 거기에는 해류가 일으키는 ‘소용돌이(gyre)’ 현상이라는 비밀이 숨어있다. 이는 항상 일정한 방향으로만 도는 해류의 원리로서, 바다의 특정 장소에 울타리를 설치해 놓으면 부유하는 쓰레기들은 그곳으로 모이게 된다.

이에 대해 슬랫 CEO는 “바다를 떠돌던 쓰레기들이 울타리에 부딪히게 되면 해류가 일으키는 소용돌이를 타고 가면서 울타리의 꼭지점을 향해 모이게 된다”라고 설명하면서 “이렇게 하나둘씩 모여진 쓰레기가 엄청나게 많아지면 그때마다 배로 수거해 재활용하는 것이 우리의 계획”이라고 밝혔다.

올해 안 대규모 장비 설치 예정

그동안 오션클린업 계획은 몇차례 변경되거나 연기됐었다. 하지만 OCF는 그때마다 보완 작업을 거쳐 기술적 문제를 해결했고, 그 결과 올해 안으로 쓰레기 섬 주위에 대규모 부유식 튜브를 설치하기로 결정했다.

OCF는 본격적인 장비 설치에 앞서 다시 한 번 쓰레기섬의 정체를 파악하는 조사에 들어갔다. 그 결과 이 섬에는 약 1조 8천억개의 쓰레기 조각이 바다에 부유하고 있으며, 그중 99%가 플라스틱인 것으로 나타났다.

특히 0.5∼0.05㎝ 크기의 미세 플라스틱 입자가 쓰레기 개수의 94%를 차지했지만, 전체 쓰레기 양에서 차지하는 비중은 8%에 불과했다. 이처럼 이해하기 힘든 결과에 대해 슬랫 CEO는 “큰 플라스틱 조각들이 점차 더 작은 조각으로 쪼개지면서 마치 ‘플라스틱 수프(plastic soup)’와 비슷한 형태를 이루는 것으로 보인다”라고 추정했다.

이 같은 결과만 놓고 본다면 OCF 연구진이 준비하고 있는 포획망은 좀 더 보완이 필요한 상황이다. 현재의 포획망은 커다란 플라스틱 조각만 걸러낼 수 있을 뿐, 미세 조각들은 포획이 어렵기 때문이다.

한편 포획망 외에 부유식 튜브에도 다양한 아이디어가 적용될 예정이다. 우선 부유식 튜브의 고정과 관련해 OCF 연구진은 “부유식 튜브가 비슷한 속도로 물의 흐름을 따라 이동하게 되면 쓰레기를 걸러낼 수 없기 때문에 일종의 닻 같은 장치를 부유식 튜브에 부착할 예정”이라고 밝혔다.

재미있는 점은 이 닻이 다른 배들의 닻처럼 해저 바닥에 놓여지는 것이 아니라 대략 600m 정도 깊이의 수심에 머물면서 이동 속도를 느리게 하는 역할만 한다는 점이다. 따라서 부유식 튜브는 한 장소에 완전히 머무르지 않고 이동이 가능하며 태풍이나 큰 파도가 덮쳐도 상대적으로 힘을 덜 받는다는 것이 OCF 측의 설명이다.

현재 관련 업계에서는 오션클린업 프로젝트에 대해 반신반의하고 있는 분위기다. 특히 하나의 부유식 튜브만으로는 효과를 볼 수 없기에 한 번에 수십 개의 부유식 튜브를 설치해야 그나마 소기의 성과를 거둘 수 있으리라 전망하고 있다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2018-08-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터