일주일 가까이 세제곱미터당 100마이크로그램(㎍/㎥) 이상을 기록했던 전국의 미세먼지 수치가 급격히 낮아졌다. 지난달 31일(금) 전국에 내린 봄비와 강력한 북동풍 덕분이다. 모처럼 파란 하늘을 목격한 시민들은 나들이를 다녀오기 위해 고속도로에 올랐다.

그러나 이마저도 잠시만 지속됐을 뿐이다. 비가 그친 현재 미세먼지와 초미세먼지 수치는 다시 상승하고 있다. 지난주처럼 창문을 열어 환기를 해야 할지 얼마나 열어둘지 열흘 가까이 고민하는 일이 반복되는 것 아니냐는 우려가 나온다. 일반 마스크로는 미세먼지를 막을 수 없다는 사실이 알려지자 쇼핑몰과 약국에는 어떤 제품을 구매해야 하는지 문의가 이어지는 상황이다.

미국 예일대학교 환경법안정책센터(YCELP)는 180개국의 정보를 수집해서 지난해 ‘2016 세계환경성과지수(EPI) 보고서’를 발표한 바 있다. 핀란드, 아이슬란드, 스웨덴, 덴마크, 슬로베니아 등 북유럽 국가들이 1~5위를 차지했으며 우리나라는 80위로 중간에 위치해 있다.

그러나 사이트(링크 : http://epi.yale.edu)에 접속해서 데이터를 다운로드 받은 후 ‘공기질(Air Quality)’ 항목만을 살펴보면 충격적인 결과가 나타난다. 180개국 중에서 공기질 순위가 173위로 꼴찌 수준이다. 시민들이 겪는 고통이 수치로도 나타난 셈이다.

이에 근본적인 해결책을 촉구하는 목소리도 커지고 있다. 인터넷 상에서는 미세먼지의 근원으로 중국을 지목하는 사람들이 늘어난 한편, 국내에서 발생한 양을 무시할 수 없다는 반박도 만만치 않다. 이제는 연중 불청객이 된 미세먼지, 과연 중국 탓일까 우리 탓일까.

한반도 주변의 미세먼지 현황을 살펴라

포털 사이트에서 제공하는 대기 중 미세먼지 수치는 전국 97개 시군에 설치된 322개의 측정소에서 채집된 정보다. 한국환경공단(KECO)은 전국의 대기오염 정보를 실시간으로 제공하는 ‘에어코리아’ 서비스를 2005년부터 운영하면서 각 사이트에 정보를 제공하고 있다.(링크 : http://www.airkorea.or.kr)

누구나 거주지를 클릭하면 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 오존, 이산화질소, 일산화탄소, 아황산가스 현황을 확인할 수 있다. 수치는 좋음(파란색), 보통(초록색), 나쁨(노란색), 매우나쁨(빨간색)의 4가지 색으로 제공된다. 측정 정보가 부족할 때는 회색으로 표시된다.

에어코리아의 전국지도를 살펴보면 미세먼지 또는 초미세먼지 수치가 높은 지역이 대부분 수도권과 충남, 전북 등 서해안 인근에 분포한 경우가 잦다. 한반도에는 서쪽에서 동쪽으로 편서풍이 항시 분다는 점을 감안하면 중국에서 오염물질이 넘어온다는 추정이 가능하다.

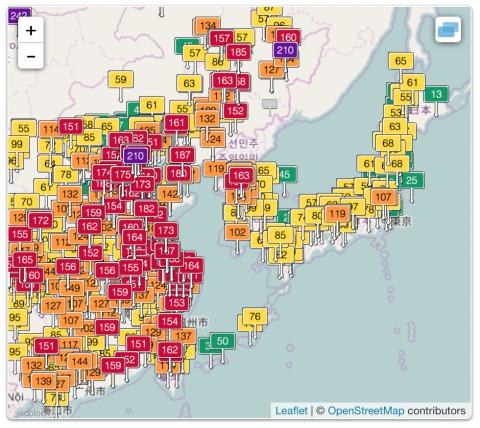

한반도를 벗어난 정보는 2007년 개설된 ‘세계 공기질 지수’ 사이트에 접속해 확인할 수 있다.(링크 : http://aqicn.org) 70개국 9000곳에서 측정한 정보가 1시간마다 지도에 표시된다. 북한과 러시아는 포함되어 있지 않지만 한국, 중국, 일본의 미세먼지 상황을 살펴보면 중국 동부 지역의 수치가 가장 높다. 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색의 색 구분 중에서 빨갛게 표시된 곳이 대부분이다.

한반도는 수도권과 서부 해안에 빨간색이 많을 때도 중국에서 먼 일본은 초록색 또는 노란색으로 적정 수준을 유지한다. 미세먼지의 대부분이 중국에서 넘어왔음을 추정할 수 있는 자료다.

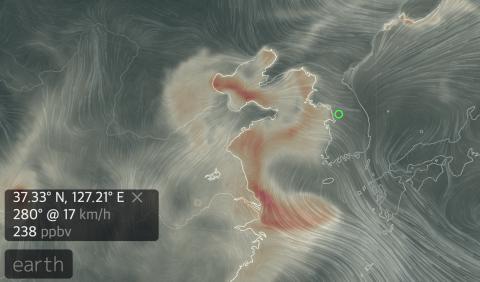

미국 기상청, 항공우주국(NASA), 세계기상예측시스템(GFS) 등에서 3시간마다 정보를 받아 업데이트하는 ‘어스 널스쿨(Earth Nullschool)’ 사이트에서도 비슷한 수치를 얻을 수 있다.(링크 : https://earth.nullschool.net) 화면 왼쪽 아래의 옵션을 화학물질(Chem)과 미립자(Particulates)로 바꾸어가며 클릭하면 바람에 따라 이동하는 유해물질을 추적할 수 있다.

그중 ‘화학물질’ 옵션의 ‘COsc(일산화탄소표면집중도)’ 항목을 표시한 지도는 중국 동부에서 가장 진하게 나타난다. 이러한 이유로 미세먼지의 원인이 밝혀졌다며 지도가 인용되는 경우가 있는다.

그러나 미세먼지 현황은 ‘미립자’ 옵션의 ‘미세먼지(DUex)’ 항목을 클릭할 때 표시되는 지도가 맞다. 여기서는 미세먼지가 마냥 중국의 영향인 것으로 분명히 드러나지는 않는다. 중국의 수치가 높은 것은 맞지만 우리나라의 수치가 마냥 중국 때문인지는 불분명하다. 과학적인 증거로 내밀기는 어렵다는 의미다.

중국에 내밀 과학적 증거는 아직 부족

에어코리아 사이트에서는 한반도 주변의 미세먼지 정보를 수집해서 국립환경과학원(NIER)이 내놓은 예측모델을 공개한다. 이를 보면 중국에서 발생한 미세먼지가 한반도를 통과하는 모습이 나타난다.이 모델에서는 국내에서 배출된 미세먼지의 양을 일일이 입력함으로써 외부 영향력을 계산해볼 수 있다. 국내 배출량 입력치를 늘이고 줄일 때 예측모델이 달라지는지를 살펴보는 것이다. 이를 단순입력법(BFM)이라 한다.

미세먼지가 심했던 지난달 17일(금)에서 21일(화)까지 기간을 대입했더니 17~19일에는 국외 영향이 80%를 넘어섰다. 중국의 영향이 분명하다고 추정할 수 있지만 주변국의 기여도를 계산하지 않아 신빙성이 떨어진다. 게다가 20~21일은 국외 영향이 50%로 급감했다. 중국 문제만 해결되면 미세먼지가 사라진다고 주장할 수는 없다는 의미다.

일본 기상협회에서 운영하는 사이트에는 미세먼지의 이동을 위성 그래프로 작동시키는 기능이 있다. 그러나 이것도 '예상치' 라고 표시되어 있다. 중국의 영향만을 추적한 증거로 채택될 수 없다.(링크 : http://www.tenki.jp/lite/particulate_matter/)

물론 중국의 영향이 없는 것은 아니다. 한반도의 미세먼지 수치가 기형적으로 높을 때는 중국 동북부 공업지대의 오염물질 수치도 예외 없이 높게 나타나기 때문에 합리적인 추론이 가능하다.

국제환경단체 그린피스(GreenPeace)도 지난달 31일(금) 성명서를 통해 “국내 (초)미세먼지의 원인이 국내와 해외 모두에서 기인한다는 사실을 정확히 인식하며, 국내영향 못지않게 해외영향의 중대성에 대해서도 공감한다”고 발표했다. 초미세먼지 발생에는 국내 책임이 더 크다고 주장해왔던 기존 태도에서 한발 물러선 것이다.

증거를 확보한다 해도 중국이 순순히 인정하고 받아들일지는 미지수다. 받아들인다 해도 공업지대의 대기오염 수준을 실제적으로 낮추는 데 얼마나 걸릴지도 알 수 없다. 게다가 중국은 2014년 한·중 정상회담 이후 논의되던 대기질 관련 공동연구를 진척시키지 않고 있다.

심층연구를 통해 과학적인 자료를 모으지 않으면 문제 해결은 요원할 수밖에 없다. “미세먼지는 중국 탓”이라고 주장해도 근본적인 해결책이 되지 못하는 이유다.

- 임동욱 객원기자

- im.dong.uk@gmail.com

- 저작권자 2017-04-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터