“무엇을 안다는 것은 무엇일까요? ‘알고자 하는 기대가 충족되었음’을 의미한다고 할 수 있습니다. 그런데 여기서 알고자 하는 기대가 과연 누구의 것이냐 하는 문제가 생깁니다.”

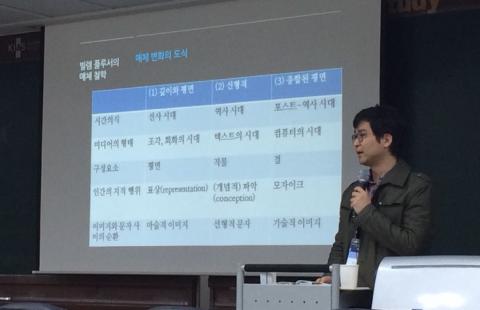

지난 23일 고등과학원 초학제 연구프로그램 통합 학술대회 ‘앎’이 22일에 이어 진행됐다. 이날 고등과학원 김재인 박사는 ‘상상과 앎 : 역사적 고찰’이라는 주제 발표에서 스피노자와 흄의 철학을 빌어 앎이란 무엇인지, 특히 원초적 앎이란 무언지에 대해 자신의 생각을 드러냈다.

동물행동학의 창시자 윅스킬은 짚신벌레는 먹이일 경우에는 삼키고 먹이가 아닌 경우에는 일단 후방으로 달아나는 운동을 한다고 보고했다. 김 박사는 “자신의 지각과 관련해서 단 두 가지의 반응 행동을 하는 셈인데, 원초적 수준의 앎이란 바로 이 짚신벌레처럼 지각 혹은 지각-운동의 장이라고 규정해 볼 수 있다.”고 언급했다.

이처럼 생명체의 앎은 생존을 포함한 행동과 관련되어 있다. 만약 그렇지 못하다면 앎은 진화의 과정에서 지각-운동의 장 밖으로 밀려났을 확률이 높다.

고등지능 생물체의 앎은 좀 더 다를 수 있다. 유전적-본능적 수준에 각인된 앎을 태어난 후에 적용하기도 하지만 다른 한편으로는 많은 앎이 경험에 의해 후천적으로 획득되기도 한다. 인간 역시 마찬가지이다. 그렇다면 인간을 포함한 모든 생명체에게 원초적 수준의 앎은 어떻게 인지되는 것일까.

스피노자와 흄, 선험적 앎 부정

“스피노자와 흄은 선험적 앎 또는 태어날 때부터 갖는 본유관념과 같은 것을 부정하고 있습니다. 모든 앎은 경험에서 오는 것이라고 보는 시각인 셈이죠. 그래서 경험 자체가 ‘관념을 가진다. 상상한다. 마음이 형성된다.’는 것과 같은 의미가 되는 것입니다. 즉 앎은 논리적·논증적인 차원이 아니라 경험적·확률적 차원에 놓이는 것이라고 할 수 있습니다.”

김 박사는 “경험에서부터 나오는 모든 관념 또는 이미지를 앎에 접근하는 일차적이면서 유일한 통로로 본 두 철학자는 지성(intellectus, understanding) 또는 이성(ration, reason)도 선험적 능력이 아니라 후험적 혹은 경험적 발전의 소산으로 봤다.”며 “그래서 앎은 상상의 진화 과정에서 탄생한 지성이 갖는 ‘적합한 관념’ 내지 ‘확률적 믿음’이라는 생각을 갖고 있었다.”고 설명했다.

사실 관념은 플라톤의 초월적 실재인 ‘이데아’에 대한 의미를 벗어나는 순간부터 이미지와 같은 뜻을 지니게 되었다. 물론 이 경우 주객관계가 당연한 것으로 전제된다. 관념 내지 이미지는 ‘주관 앞에 나타나는 객관’으로서 ‘표상’내지 ‘재현’의 의미를 갖고 있기 때문이다.

쉽게 설명하자면 내가 어떤 생각을 한다고 하자. 무수히 많은 생각들이 흘러간다. 그런데 그 가운데 그 생각이 형태나 단어 등으로 연상된다. 바로 이를 두고 ‘주관 앞에 나타나는 객관’이라고 할 수 있겠다.

여기서 관념 혹은 이미지인 상상이 어떻게 작동하는 것인지에 대한 의문이 생긴다. 오늘날 이미지네이션(imagination)은 통상 ‘인식 능력’의 일부로 여겨지면서 ‘상상력’이라고 번역된다. 이 맥락에서 ‘상상’은 이 능력의 산물로 여겨지고 있는데, 스피노자와 흄은 이 상상을 작동시키는 것을 관념 내지 이미지 자신으로 봤다. 관념 스스로가 힘을 갖고 있는 것이라고 할 수 있겠다.

김 박사는 “관념은 다른 관념들과 자유롭게 ‘연결, 연쇄, 연합’ 되는데, 이 과정에서 유사, 인접, 인과와 같은 원리를 통해 습관이 형성되고 이 연결 또는 연합의 방식에 일정한 규칙을 제시하기도 한다.”며 “ 상상은 바로 이렇게 흘러가는 이미지들의 연속이라고 할 수 있다.”고 지적했다.

경험만이 앎에 도달하는 길

그렇다면 관념과 상상 속에서 우리는 어떤 과정을 거쳐야만 앎에 도달할 수 있는 것일까. 스피노자는 앎을 상상지, 공통지, 직관지로 구분했다. 이중 상상지는 가상의 영역이어서 따라서는 안 되는 앎이다. 하지만 역설적이게도 바로 그로부터 공통지가 구성될 단초가 마련된다.

상상은 일차적으로 정념을 통해 형성된다. 정념은 감정에 따라 일어나는, 억누르기 어려운 생각으로 정열, 격정, 욕정이라고도 한다. 고대에는 아리스토텔레스의 윤리학에서 파토스라고 하여 욕정, 분노, 공포, 기쁨, 증오심, 연민 등의 쾌락이나 고통의 일시적이고 수동적인 감정을 일컬었다.

김 박사는 “스피노자는 기쁜 정념을 선별해 내어 이를 발판으로 공통지에 이르게 하는 역할을 경험이 한다고 봤다.”며 “이는 인식론적 과제는 논리가 아니라 경험과 실천을 매개로 해서만 해결될 수 있다고 여긴 것”이라고 말했다.

흄은 상상이 습관을 만듦으로서 확률적 믿음이 형성된다고 생각했다. 바로 이 확률적 믿음이 흄에게서는 앎이다. 경험 자체가 상상이라고 여기고 있었기 때문에 습관은 반복된 경험이 주어질 때 자연스럽게 인간 본성의 원리에 따라 생성된다고 봤다.

특히 집단 경험의 결과인 관습의 영향력이 아주 크다고 평가했다. 관행 또는 제도를 발명하는 과정에서 만들어지는 결과물을 앎이라고 정의했기 때문이다. 그래서 흄은 도덕적 정치적 제도에 대해서 관심도 많았다.

김 박사는 “흄은 한편으로는 도덕적 정치적 제도의 형성은 확률적 믿음(앎)의 내용을 결정하는 데 중요한 역할을 하기도 하고, 또 다른 한편으로 확률적 믿음(앎)은 확실하지도 않고 논리적으로 증명 불가능하지만 새로운 경험의 발판이라고 여겼다.”며 “이는 앎은 확률적 믿음에 그치며, 논리적으로 논증될 수 있는 영역 밖에 머물지만, 현실의 삶을 인도하는 데 필수 요소라고 생각했기 때문”이라고 지적했다.

지난 23일 고등과학원 초학제 연구프로그램 통합 학술대회 ‘앎’이 22일에 이어 진행됐다. 이날 고등과학원 김재인 박사는 ‘상상과 앎 : 역사적 고찰’이라는 주제 발표에서 스피노자와 흄의 철학을 빌어 앎이란 무엇인지, 특히 원초적 앎이란 무언지에 대해 자신의 생각을 드러냈다.

동물행동학의 창시자 윅스킬은 짚신벌레는 먹이일 경우에는 삼키고 먹이가 아닌 경우에는 일단 후방으로 달아나는 운동을 한다고 보고했다. 김 박사는 “자신의 지각과 관련해서 단 두 가지의 반응 행동을 하는 셈인데, 원초적 수준의 앎이란 바로 이 짚신벌레처럼 지각 혹은 지각-운동의 장이라고 규정해 볼 수 있다.”고 언급했다.

이처럼 생명체의 앎은 생존을 포함한 행동과 관련되어 있다. 만약 그렇지 못하다면 앎은 진화의 과정에서 지각-운동의 장 밖으로 밀려났을 확률이 높다.

고등지능 생물체의 앎은 좀 더 다를 수 있다. 유전적-본능적 수준에 각인된 앎을 태어난 후에 적용하기도 하지만 다른 한편으로는 많은 앎이 경험에 의해 후천적으로 획득되기도 한다. 인간 역시 마찬가지이다. 그렇다면 인간을 포함한 모든 생명체에게 원초적 수준의 앎은 어떻게 인지되는 것일까.

스피노자와 흄, 선험적 앎 부정

“스피노자와 흄은 선험적 앎 또는 태어날 때부터 갖는 본유관념과 같은 것을 부정하고 있습니다. 모든 앎은 경험에서 오는 것이라고 보는 시각인 셈이죠. 그래서 경험 자체가 ‘관념을 가진다. 상상한다. 마음이 형성된다.’는 것과 같은 의미가 되는 것입니다. 즉 앎은 논리적·논증적인 차원이 아니라 경험적·확률적 차원에 놓이는 것이라고 할 수 있습니다.”

김 박사는 “경험에서부터 나오는 모든 관념 또는 이미지를 앎에 접근하는 일차적이면서 유일한 통로로 본 두 철학자는 지성(intellectus, understanding) 또는 이성(ration, reason)도 선험적 능력이 아니라 후험적 혹은 경험적 발전의 소산으로 봤다.”며 “그래서 앎은 상상의 진화 과정에서 탄생한 지성이 갖는 ‘적합한 관념’ 내지 ‘확률적 믿음’이라는 생각을 갖고 있었다.”고 설명했다.

사실 관념은 플라톤의 초월적 실재인 ‘이데아’에 대한 의미를 벗어나는 순간부터 이미지와 같은 뜻을 지니게 되었다. 물론 이 경우 주객관계가 당연한 것으로 전제된다. 관념 내지 이미지는 ‘주관 앞에 나타나는 객관’으로서 ‘표상’내지 ‘재현’의 의미를 갖고 있기 때문이다.

쉽게 설명하자면 내가 어떤 생각을 한다고 하자. 무수히 많은 생각들이 흘러간다. 그런데 그 가운데 그 생각이 형태나 단어 등으로 연상된다. 바로 이를 두고 ‘주관 앞에 나타나는 객관’이라고 할 수 있겠다.

여기서 관념 혹은 이미지인 상상이 어떻게 작동하는 것인지에 대한 의문이 생긴다. 오늘날 이미지네이션(imagination)은 통상 ‘인식 능력’의 일부로 여겨지면서 ‘상상력’이라고 번역된다. 이 맥락에서 ‘상상’은 이 능력의 산물로 여겨지고 있는데, 스피노자와 흄은 이 상상을 작동시키는 것을 관념 내지 이미지 자신으로 봤다. 관념 스스로가 힘을 갖고 있는 것이라고 할 수 있겠다.

김 박사는 “관념은 다른 관념들과 자유롭게 ‘연결, 연쇄, 연합’ 되는데, 이 과정에서 유사, 인접, 인과와 같은 원리를 통해 습관이 형성되고 이 연결 또는 연합의 방식에 일정한 규칙을 제시하기도 한다.”며 “ 상상은 바로 이렇게 흘러가는 이미지들의 연속이라고 할 수 있다.”고 지적했다.

경험만이 앎에 도달하는 길

그렇다면 관념과 상상 속에서 우리는 어떤 과정을 거쳐야만 앎에 도달할 수 있는 것일까. 스피노자는 앎을 상상지, 공통지, 직관지로 구분했다. 이중 상상지는 가상의 영역이어서 따라서는 안 되는 앎이다. 하지만 역설적이게도 바로 그로부터 공통지가 구성될 단초가 마련된다.

상상은 일차적으로 정념을 통해 형성된다. 정념은 감정에 따라 일어나는, 억누르기 어려운 생각으로 정열, 격정, 욕정이라고도 한다. 고대에는 아리스토텔레스의 윤리학에서 파토스라고 하여 욕정, 분노, 공포, 기쁨, 증오심, 연민 등의 쾌락이나 고통의 일시적이고 수동적인 감정을 일컬었다.

김 박사는 “스피노자는 기쁜 정념을 선별해 내어 이를 발판으로 공통지에 이르게 하는 역할을 경험이 한다고 봤다.”며 “이는 인식론적 과제는 논리가 아니라 경험과 실천을 매개로 해서만 해결될 수 있다고 여긴 것”이라고 말했다.

흄은 상상이 습관을 만듦으로서 확률적 믿음이 형성된다고 생각했다. 바로 이 확률적 믿음이 흄에게서는 앎이다. 경험 자체가 상상이라고 여기고 있었기 때문에 습관은 반복된 경험이 주어질 때 자연스럽게 인간 본성의 원리에 따라 생성된다고 봤다.

특히 집단 경험의 결과인 관습의 영향력이 아주 크다고 평가했다. 관행 또는 제도를 발명하는 과정에서 만들어지는 결과물을 앎이라고 정의했기 때문이다. 그래서 흄은 도덕적 정치적 제도에 대해서 관심도 많았다.

김 박사는 “흄은 한편으로는 도덕적 정치적 제도의 형성은 확률적 믿음(앎)의 내용을 결정하는 데 중요한 역할을 하기도 하고, 또 다른 한편으로 확률적 믿음(앎)은 확실하지도 않고 논리적으로 증명 불가능하지만 새로운 경험의 발판이라고 여겼다.”며 “이는 앎은 확률적 믿음에 그치며, 논리적으로 논증될 수 있는 영역 밖에 머물지만, 현실의 삶을 인도하는 데 필수 요소라고 생각했기 때문”이라고 지적했다.

- 김연희 객원기자

- iini0318@hanmail.net

- 저작권자 2013-08-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터