일기예보가 본격적으로 시작된 것은 19세기 중반 영국, 미국에서부터다. 그러나 당시 날씨 예측은 사람(예보자) 몫이었다. 그러나 20세기 중반 컴퓨터가 등장하면서 상황이 달라졌다. 일기예보 방식에 획기적인 변화가 일기 시작했다.

날씨 정보를 수치화한 후 이를 컴퓨터에 입력하면 아주 빠른 속도로 날씨를 예측할 수 있었다. 보통 'NWP'라고 표기하는 '수치예보(numerical weather prediction)' 기술을 말한다. 미국인 폰 노이만 등 기상학자들은 전자식 컴퓨터 ENIAC을 이용, 1946년 수치예보에 성공했으며, 이 방식이 스웨덴(1954), 미국·일본(1957) 등으로 확산된다.

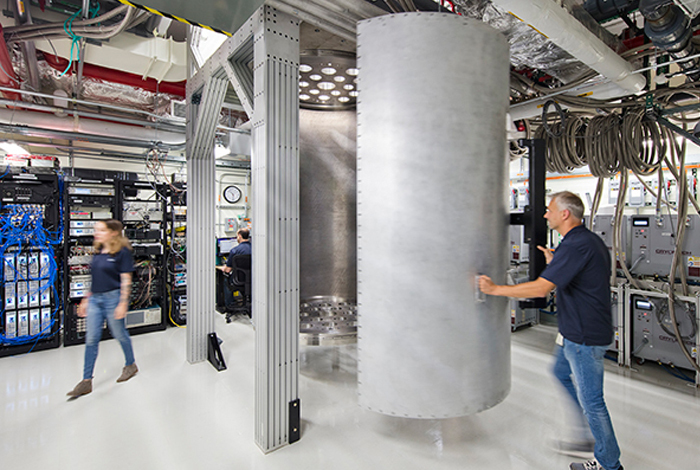

한국이 이 수치예보 시스템에 관심을 두기 시작한 것은 1980년대 후반부터다. 이후 약 10년 간 중형 컴퓨터를 가동하면서 수치예보를 해오다 2000년에 슈퍼컴퓨터 1호기를 도입했다. 이후 예보 주기를 획기적으로 줄인 3시간 예보가 가능해졌다.

일본, 영국 모델서 한국형 모델로

2005년 슈퍼컴퓨터 2호기를 도입한 후에는 5km 격자의 동네예보가 가능해졌다. 2010년 슈퍼컴퓨터 3호기를 도입한 이후에는 고성능 통합예보 모델을 도입할 수 있었다. 지금은 수치예보 기술력에 있어 세계 6위권에 진입했다는 것이 기상청 수치모델관리관의 분석이다.

실제로 슈퍼컴퓨터를 이용, 전 지구 수치예보를 하고 있는 나라는 한국을 포함 13개국에 불과하다. 그 중 수치예보 모델을 자체적으로 개발한 나라는 8개국에 불과하다.

미국의 '세콰이어'와 '미라', 일본의 '케이 컴퓨터', 독일의 '슈퍼 MUC', 중국의 '텐허 1호', 그리고 한국의 '해담', '해온', '타키온 Ⅱ'가 있는데, 문제는 한국의 이 수치예보 모델이 한국 독자적인 모델이 아니라는 것이다.

1991년 수치예보 시스템을 처음 가동하면서 일본 모델을 사용해왔다. 그러나 한국의 기상상황이 일본과 달라 정확한 기상을 예측하는데 어려움이 있었다. 더구나 일본 측에서 한국 시스템을 업그레이드하는데 소극적인 모습을 보이면서 2010년부터 영국 모델을 빌려왔다.

해마다 4만 파운드(한화 약 7천100만원)의 라이선스 비용을 들여 영국 모델을 사용하고 있다. 이후 약 2년간의 예보결과에 비추어 일본 모델을 차용했을 때보다 지금의 예보가 훨씬 더 정확해졌다는 분석이 나오고 있다.

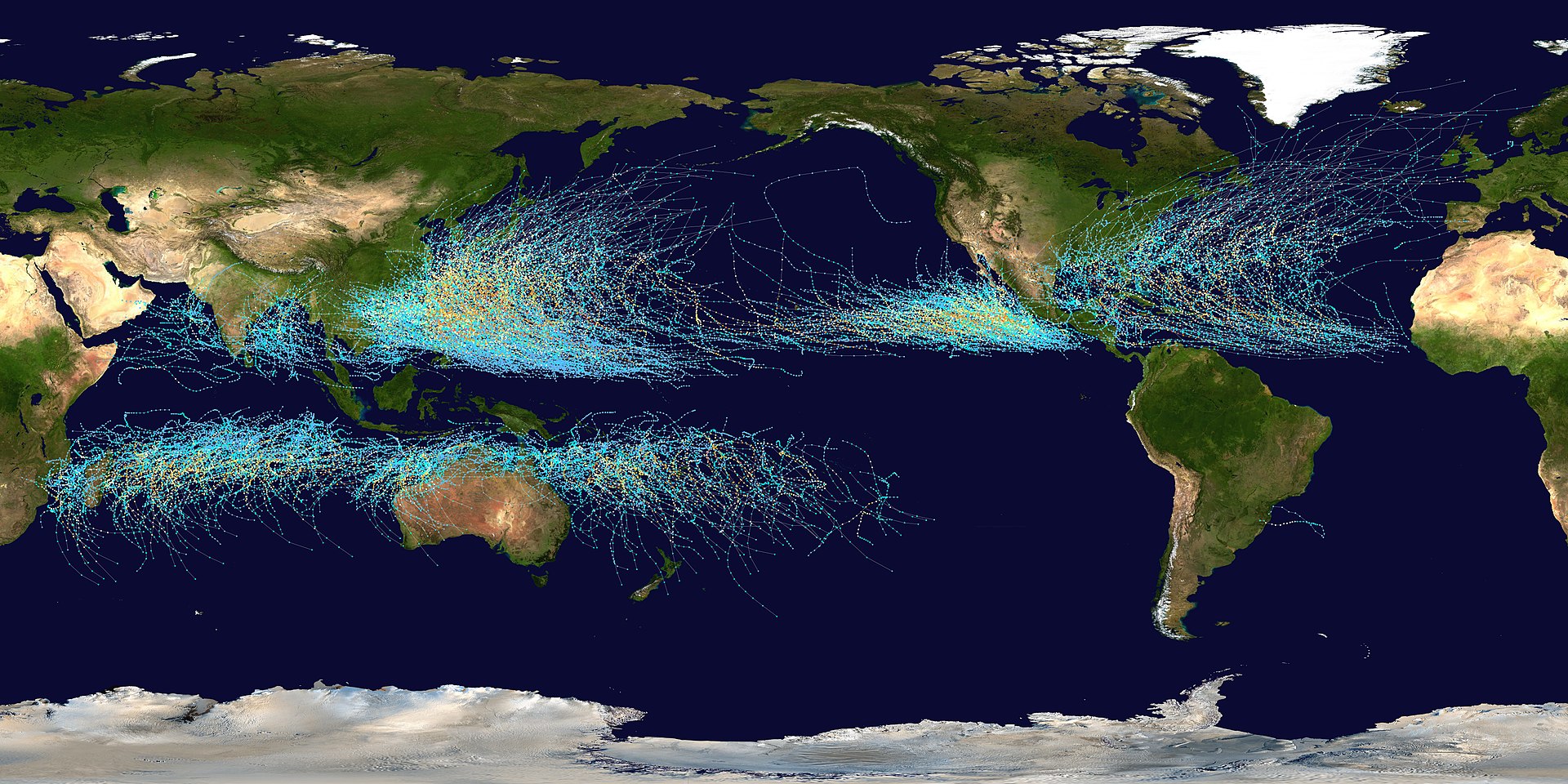

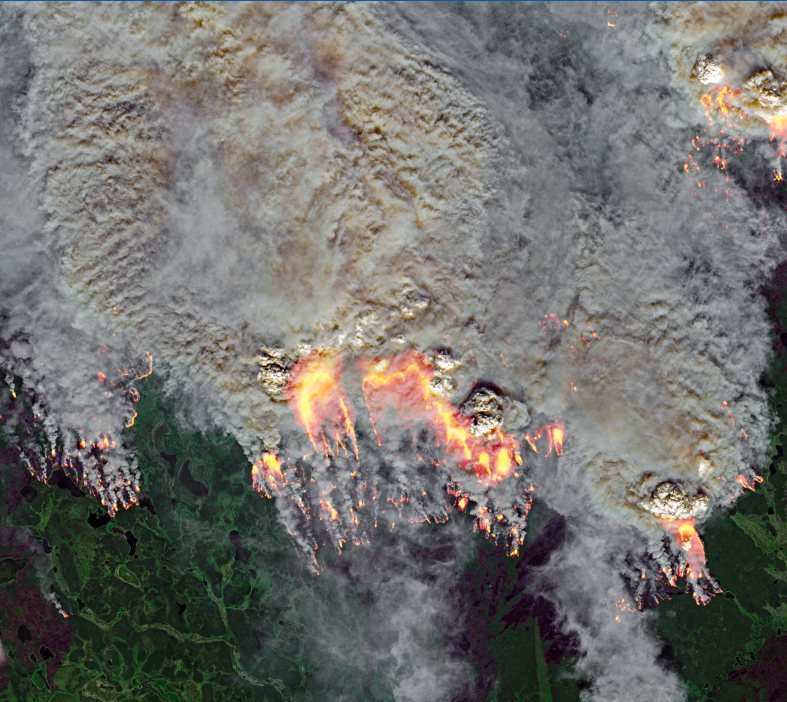

그러나 다른 한편에서는 한반도 실정에 맞는 더 정확한 수치예보 모델을 개발해야 한다는 주장이 기상전문가들을 통해 제기돼왔다. 기상이변이 속출하고 날씨 예측이 더 어려워지면서 해마다 재난 규모가 더 커지고 있기 때문이다.

최근의 갑작스러운 날씨 변화를 예측하려면 적어도 35km 이상의 대기상황이 종합 관측돼야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다. 최근 들어 워낙 좁은 공간에서 두꺼운 비구름이 만들어지고 있기 때문이다.

한반도 중심의 전지구적 기상예보모델

수치모델을 보다 세분화해 단위면적의 기상상황까지 체크할 수 있는 수준으로 발전시켜나가야 하는데, 이를 위해 기상청 산하 한국형수치예보모델개발사업단에서는 현재 도입, 사용하고 있는 영국통합모델(UM, Unified Model)을 더 발전시켜 한국 실정에 맞는 자체 수치모델 개발에 착수하고 있다.

김영준 단장은 12일부터 14일까지 3일간 쉐라톤서울디큐브시티호텔에서 사업단 주최로 열린 '2012 KIAPS(한국형수치예보모델개발) 국제심포지엄'에서 이번 심포지엄의 주제가 '전지구 수치예보시스템 모델링'이라고 밝히고, 한국이 9년간의 R&D를 통해 한국형 수치예보 모델을 개발하겠다고 밝혔다.

3단계로 나누어 진행할 이 프로젝트의 첫 번째 목표는 전 지구적 상황에서 대기 변화를 세세한 부분까지 파악할 수 있는 방법을 찾는데 있다고 말했다. 두 번째로는 한반도를 중심으로 한 지역적인 상황을 고려해 상세한 지형도에 근거한 기상예보 모델을 만들어내겠다고 말했다.

궁극적인 목표는 IT 기술은 물론 위성, 선박, 레이더 등 첨단 기술을 총동원해 한반도를 비롯한 세계 기상상황을 광범위하게 정밀 체크할 수 있는 기상관측 시스템을 구축하는 것이라며 참석자들이 도움을 요청했다.

이 심포지엄에는 기상학계 최고 영예인 '국제기상학기구상' 수상자인 미국 매릴랜드대의 유헤니아 칼네이 교수, WMO 전(前) 수치실험위원회 위원장이자 유럽중기예보센터의 전 모델국 국장인 마틴 밀러 박사, 수치예보모델링의 권위자인 미국국립대기과학연구소의 죠셉 클렘프 박사, 지구시스템모델링 연구를 선도해온 영국기상청의 크리스 고든 박사 등 25명의 세계기상학계 전문가들이 참여해 의견을 나눴다.

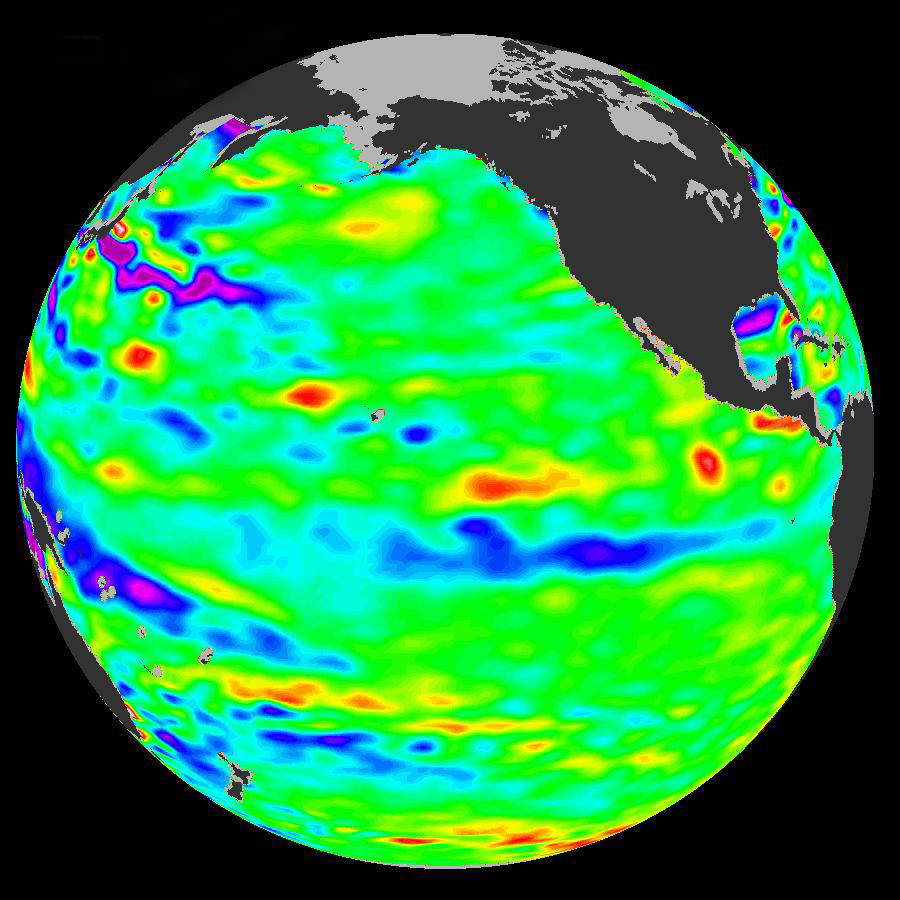

수치모델이란 한마디로 날씨 예측을 할 수 있는 '대기방정식' 산출 및 풀이 시스템을 말한다. 날씨와 대기상태를 숫자로 환산해 슈퍼컴퓨터에 넣으면 수치모델 시스템이 방정식을 빠르게 계산해 미래의 대기 움직임을 예측하는 구조다.

한국은 이 수치예보시스템 연구를 미국, 영국 등 선진국보다 거의 1세기 늦게 시작했다. 그러나 지금 자체적인 전 지구 수치모델을 만들고 있는 중이다. 첨단 기술들을 적용해 어떤 모습의 수치모델을 만들어낼지 벌써부터 세계적 관심이 집중되고 있다.

날씨 정보를 수치화한 후 이를 컴퓨터에 입력하면 아주 빠른 속도로 날씨를 예측할 수 있었다. 보통 'NWP'라고 표기하는 '수치예보(numerical weather prediction)' 기술을 말한다. 미국인 폰 노이만 등 기상학자들은 전자식 컴퓨터 ENIAC을 이용, 1946년 수치예보에 성공했으며, 이 방식이 스웨덴(1954), 미국·일본(1957) 등으로 확산된다.

한국이 이 수치예보 시스템에 관심을 두기 시작한 것은 1980년대 후반부터다. 이후 약 10년 간 중형 컴퓨터를 가동하면서 수치예보를 해오다 2000년에 슈퍼컴퓨터 1호기를 도입했다. 이후 예보 주기를 획기적으로 줄인 3시간 예보가 가능해졌다.

일본, 영국 모델서 한국형 모델로

2005년 슈퍼컴퓨터 2호기를 도입한 후에는 5km 격자의 동네예보가 가능해졌다. 2010년 슈퍼컴퓨터 3호기를 도입한 이후에는 고성능 통합예보 모델을 도입할 수 있었다. 지금은 수치예보 기술력에 있어 세계 6위권에 진입했다는 것이 기상청 수치모델관리관의 분석이다.

실제로 슈퍼컴퓨터를 이용, 전 지구 수치예보를 하고 있는 나라는 한국을 포함 13개국에 불과하다. 그 중 수치예보 모델을 자체적으로 개발한 나라는 8개국에 불과하다.

미국의 '세콰이어'와 '미라', 일본의 '케이 컴퓨터', 독일의 '슈퍼 MUC', 중국의 '텐허 1호', 그리고 한국의 '해담', '해온', '타키온 Ⅱ'가 있는데, 문제는 한국의 이 수치예보 모델이 한국 독자적인 모델이 아니라는 것이다.

1991년 수치예보 시스템을 처음 가동하면서 일본 모델을 사용해왔다. 그러나 한국의 기상상황이 일본과 달라 정확한 기상을 예측하는데 어려움이 있었다. 더구나 일본 측에서 한국 시스템을 업그레이드하는데 소극적인 모습을 보이면서 2010년부터 영국 모델을 빌려왔다.

해마다 4만 파운드(한화 약 7천100만원)의 라이선스 비용을 들여 영국 모델을 사용하고 있다. 이후 약 2년간의 예보결과에 비추어 일본 모델을 차용했을 때보다 지금의 예보가 훨씬 더 정확해졌다는 분석이 나오고 있다.

그러나 다른 한편에서는 한반도 실정에 맞는 더 정확한 수치예보 모델을 개발해야 한다는 주장이 기상전문가들을 통해 제기돼왔다. 기상이변이 속출하고 날씨 예측이 더 어려워지면서 해마다 재난 규모가 더 커지고 있기 때문이다.

최근의 갑작스러운 날씨 변화를 예측하려면 적어도 35km 이상의 대기상황이 종합 관측돼야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다. 최근 들어 워낙 좁은 공간에서 두꺼운 비구름이 만들어지고 있기 때문이다.

한반도 중심의 전지구적 기상예보모델

수치모델을 보다 세분화해 단위면적의 기상상황까지 체크할 수 있는 수준으로 발전시켜나가야 하는데, 이를 위해 기상청 산하 한국형수치예보모델개발사업단에서는 현재 도입, 사용하고 있는 영국통합모델(UM, Unified Model)을 더 발전시켜 한국 실정에 맞는 자체 수치모델 개발에 착수하고 있다.

김영준 단장은 12일부터 14일까지 3일간 쉐라톤서울디큐브시티호텔에서 사업단 주최로 열린 '2012 KIAPS(한국형수치예보모델개발) 국제심포지엄'에서 이번 심포지엄의 주제가 '전지구 수치예보시스템 모델링'이라고 밝히고, 한국이 9년간의 R&D를 통해 한국형 수치예보 모델을 개발하겠다고 밝혔다.

3단계로 나누어 진행할 이 프로젝트의 첫 번째 목표는 전 지구적 상황에서 대기 변화를 세세한 부분까지 파악할 수 있는 방법을 찾는데 있다고 말했다. 두 번째로는 한반도를 중심으로 한 지역적인 상황을 고려해 상세한 지형도에 근거한 기상예보 모델을 만들어내겠다고 말했다.

궁극적인 목표는 IT 기술은 물론 위성, 선박, 레이더 등 첨단 기술을 총동원해 한반도를 비롯한 세계 기상상황을 광범위하게 정밀 체크할 수 있는 기상관측 시스템을 구축하는 것이라며 참석자들이 도움을 요청했다.

이 심포지엄에는 기상학계 최고 영예인 '국제기상학기구상' 수상자인 미국 매릴랜드대의 유헤니아 칼네이 교수, WMO 전(前) 수치실험위원회 위원장이자 유럽중기예보센터의 전 모델국 국장인 마틴 밀러 박사, 수치예보모델링의 권위자인 미국국립대기과학연구소의 죠셉 클렘프 박사, 지구시스템모델링 연구를 선도해온 영국기상청의 크리스 고든 박사 등 25명의 세계기상학계 전문가들이 참여해 의견을 나눴다.

수치모델이란 한마디로 날씨 예측을 할 수 있는 '대기방정식' 산출 및 풀이 시스템을 말한다. 날씨와 대기상태를 숫자로 환산해 슈퍼컴퓨터에 넣으면 수치모델 시스템이 방정식을 빠르게 계산해 미래의 대기 움직임을 예측하는 구조다.

한국은 이 수치예보시스템 연구를 미국, 영국 등 선진국보다 거의 1세기 늦게 시작했다. 그러나 지금 자체적인 전 지구 수치모델을 만들고 있는 중이다. 첨단 기술들을 적용해 어떤 모습의 수치모델을 만들어낼지 벌써부터 세계적 관심이 집중되고 있다.

- 이강봉 객원편집위원

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2012-11-15 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터