1887년, 독일의 물리학자인 하인리히 루돌프 헤르츠는 맥스웰의 전자기이론을 기초로 전자기파를 검출할 수 있는 장치를 개발했다. 이는 현재 존재하는 무선통신의 시초가 됐다. 지구 어디를 가든 휴대폰을 사용할 수 있고 중요한 군사작전에 통신을 이용하거나 TV와 라디오방송을 보고 들을 수 있는 것도 모두 헤르츠와 전자기파 덕분이라 할 수 있다. 파동의 진동수를 나타내는 단위가 ‘헤르츠’인 것도 그의 발견 때문이다.

전자기파는 파장에 따라 종류가 나눠진다. 가장 대표적인 것이 우리가 사물을 볼 수 있게 해주는 가시광선이다. 이를 기준으로 파장이 짧은 쪽은 자외선, x선, 감마선이 있고 파장이 긴 것은 라디오파, 마이크로파가 있다. 파장이 짧은 전자기파는 에너지가 크지만 장애물이나 대기에 의해 쉽게 산란된다. 반면 파장이 긴 전자기파는 먼 곳까지 잘 전달되기 때문에 라디오나 TV방송, 통신 등에 활용된다.

파장이 약 1mm 이상으로 전자기파 스펙트럼에서 가시광선과 적외선보다 바깥쪽에 있는 이 영역을 ‘전파(radio wave)’ 혹은 ‘라디오파’라 부른다. 이는 비단 지구상에서의 방송이나 통신에만 사용되는 것은 아니다. 저 멀리 우주에 대한 관측과 탐사에도 전파가 이용된다.

빅뱅의 잔향, 우주배경복사

![]() 우주의 천체들은 복사를 통해 전자기파를 방출한다. 이 중 가시광선이 지구까지 도달한다면 우리는 광학현미경을 통해 그 천체의 모습을 확인할 수 있다.

우주의 천체들은 복사를 통해 전자기파를 방출한다. 이 중 가시광선이 지구까지 도달한다면 우리는 광학현미경을 통해 그 천체의 모습을 확인할 수 있다.

하지만 천체가 내는 전자기파에 가시광선이 없거나 약하고 전달되는 도중 산란돼 지구에 제대로 도달치 못한다면 광학현미경만으론 관측할 수가 없다. 가시광선보다 파장이 긴 전파의 경우는 다르다. 광학현미경으로 볼 수 있는 천체보다 더 멀리 있는 천체로부터 전파는 전달되며 내는 빛이 약해 관측이 어려운 경우도 전파망원경(radio telescope)을 통해 관측이 가능하다.

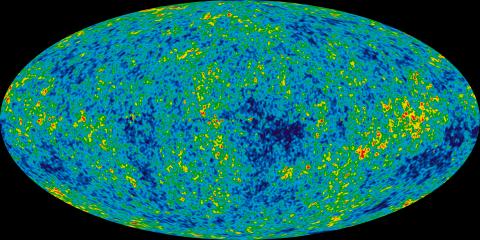

우주의 전파를 가장 극적으로 보여주는 예가 바로 ‘우주배경복사’다. 1964년, 미국 벨연구소의 아노 펜지어스와 로버트 윌슨은 라디오 안테나의 마이크로파 잡음을 제거하는 과정에서 우연히 정체불명의 잡음을 수신했다.

파장이 7.35cm인 이 전파 잡음은 이상하게 방향을 바꾸며 측정도 일정하게 계속 잡혔다. 이들이 이 잡음을 발견하기 전인 1948년, 빅뱅이론을 체계화한 조지 가모브가 논문을 통해 우주배경복사의 존재를 예측한 바 있었고 두 사람은 그 잡음이 바로 우주배경복사라는 것을 알아차리게 됐다.

이 전파 잡음은 모든 방향에서 일정한 세기로 오고 있는 것으로 보아 우주 전역에 골고루 퍼져있음을 짐작할 수 있었다.

우주 배경복사는 빅뱅우주론의 중요한 증거가 된다. 흑체복사 이론에 따르면 절대온도 0K이상의 모든 물체는 복사선을 방출한다. 만약 빅뱅으로 인해 우주가 시작됐다면 빅뱅 당시 퍼져 나온 빛의 흔적이 전 우주에 걸쳐 남아있어야 한다. 어떤 천체로부터 오는 전자기파보다도 오래되고 우주 전역에 균일하게 퍼져있는 빅뱅의 흔적, 그것이 바로 우주배경복사인 것.

펜지어스와 윌슨의 발견 이후 우주배경복사 탐사선 COBE를 이용해 7.35cm의 파장을 가진 이 전파가 우주배경복사임을 확인했다. 이는 절대온도 약 2.73K에서 나오는 흑체복사와 완전히 일치했으며 그로 인해 현재의 우주 온도가 2.73K이란 사실도 알 수 있었다.

전파 이용해 어두운 곳까지 살펴

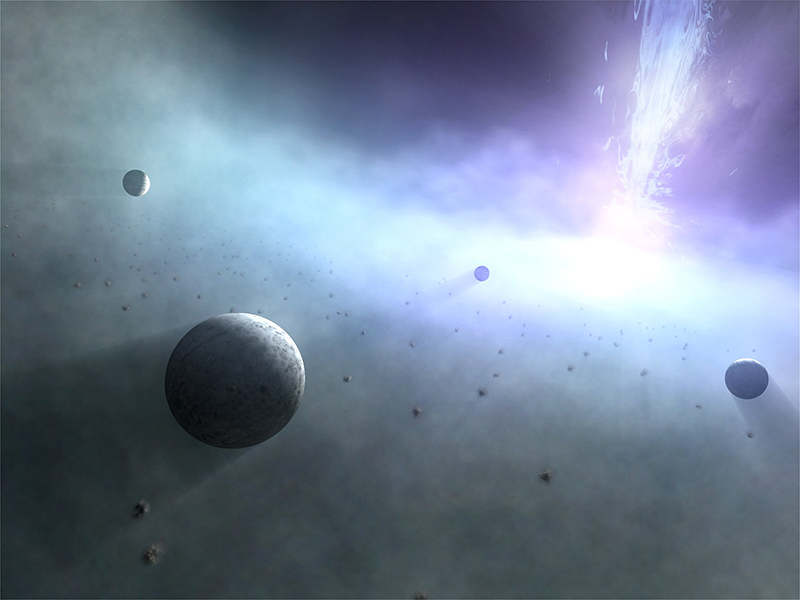

![]() 우주 탄생 초기의 모습이나 수십억 년 전의 모습을 재현할 수 있는 것도 과거에 천체들이 남긴 전파 때문이다. 이처럼 우주에서 들어오는 전파는 가시광선을 통한 관측보다 더욱 많은 정보를 준다.

우주 탄생 초기의 모습이나 수십억 년 전의 모습을 재현할 수 있는 것도 과거에 천체들이 남긴 전파 때문이다. 이처럼 우주에서 들어오는 전파는 가시광선을 통한 관측보다 더욱 많은 정보를 준다.

전파는 빛이 매우 희미한 지역에 대해서 알 수 있게 해주며, 천체가 보내는 전파 분석을 통해 그 천체의 온도나 운동 상태 등의 특징들을 파악할 수도 있다. 또한 우주에서 일어나는 각종 천체들의 생성, 소멸, 폭발과 같은 변화에 대해서도 자세히 관찰할 수 있다.

지난 달, 우리나라 대전 대덕연구개발특구 내 한국천문연구원에서 전파망원경을 이용해 백조자리 블랙홀(X-3)의 광폭발을 관측해냈다. 블랙홀이 광폭발을 일으키면 블랙홀 주변의 원반이 밝아지고 동시에 ‘제트’라 불리는 기둥 형태의 빛이 형성된다. 이 때 밝기는 평상시의 1천만배 가량 밝아진다. 하지만 그렇다 할지라도 지구로부터 3만 광년이나 떨어져 있기 때문에 맨눈으로 관찰하기는 불가능하다. 하지만 광폭발과 함께 전파 강도가 강해졌고 이를 전파망원경을 통해 신호를 잡아 관측해낼 수 있었던 것이다.

전파는 천체관측뿐만 아니라 외계문명 탐사에도 매우 중요한 역할을 한다. 만약 지적능력을 지닌 외계문명이 발견된다면 그들과 우리가 서로의 존재를 확인할 수 있는 유일하고 가장 빠른 방법이 바로 전파를 이용하는 것이기 때문이다. 전파는 우주에서 가장 빠른 빛의 속도로 나아간다. 게다가 전파의 변형을 통해 정보를 담을 수도 있다. 빠르고 멀리 전달되며 많은 정보를 담을 수 있다는 특징을 가지고 있기 때문에 어느 정도 발달한 수준의 문명이 있다면 분명 전파를 이용하고 있다고 상상할 수 있다.

실제로 인류는 우주를 향해 지구와 인류의 정보를 담은 전파를 쏘아 보낸다. 만약 이를 해석할 수 있는 외계문명이 있다면 그들에게 우리의 존재를 알리기 위함이다. 반대로 외계에서 그런 전파를 쏘아 보냈을 수도 있다. 또한 외계문명이 있다면 이들은 행성에 살고 있을 테지만 행성은 항성과는 달리 스스로 빛을 내지 못하기 때문에 전파를 이용한 관측이 중요하다.

우주의 ‘방송’ 잡아내는 전파천문학

이처럼 우주에서 오는 전파를 관측하고 연구하는 학문을 ‘전파천문학(radio astronomy)’이라 한다. 전파천문학은 우주를 연구를 뒷받침하는 거대한 기둥이라고 할 수 있다. 이는 1933년, 미국 벨연구소의 기술자였던 칼 잰스키가 전화통신과 벼락의 관계를 연구하던 도중 은하수방향으로부터 강한 전파가 오고 있다는 것을 발견하면서 시작된 학문이다. 바로 우리 은하로부터 발산되는 전파를 최초로 발견한 것이다.

우주로부터 들어오는 전자기파 중 우리가 지구에서 감지해 낼 수 있는 것은 가시광선과 전파뿐이다. 짧은 파장을 가진 자외선이나 x선, 감마선은 대기에 의해 걸러지기 때문이다. 이에 x선망원경이나 감마선망원경의 경우는 인공위성을 통해 우주에 쏘아 올려 관측을 하게 된다. 하지만 감마선과 x선은 고에너지를 내는 천체 혹은 현상에서 주로 나타나기 때문에 특정 천체와 현상에 대한 연구에는 유용하지만 우주 전역에 걸친 폭넓은 관측에는 무리가 있다.

반면 전파를 이용한 우주연구는 편리하면서도 우주 구석구석의 다양한 정보를 파악하기 용이하다. 게다가 광학망원경을 통한 관측과는 달리 대기현상의 영향을 받지 않는다는 것도 큰 장점이다.

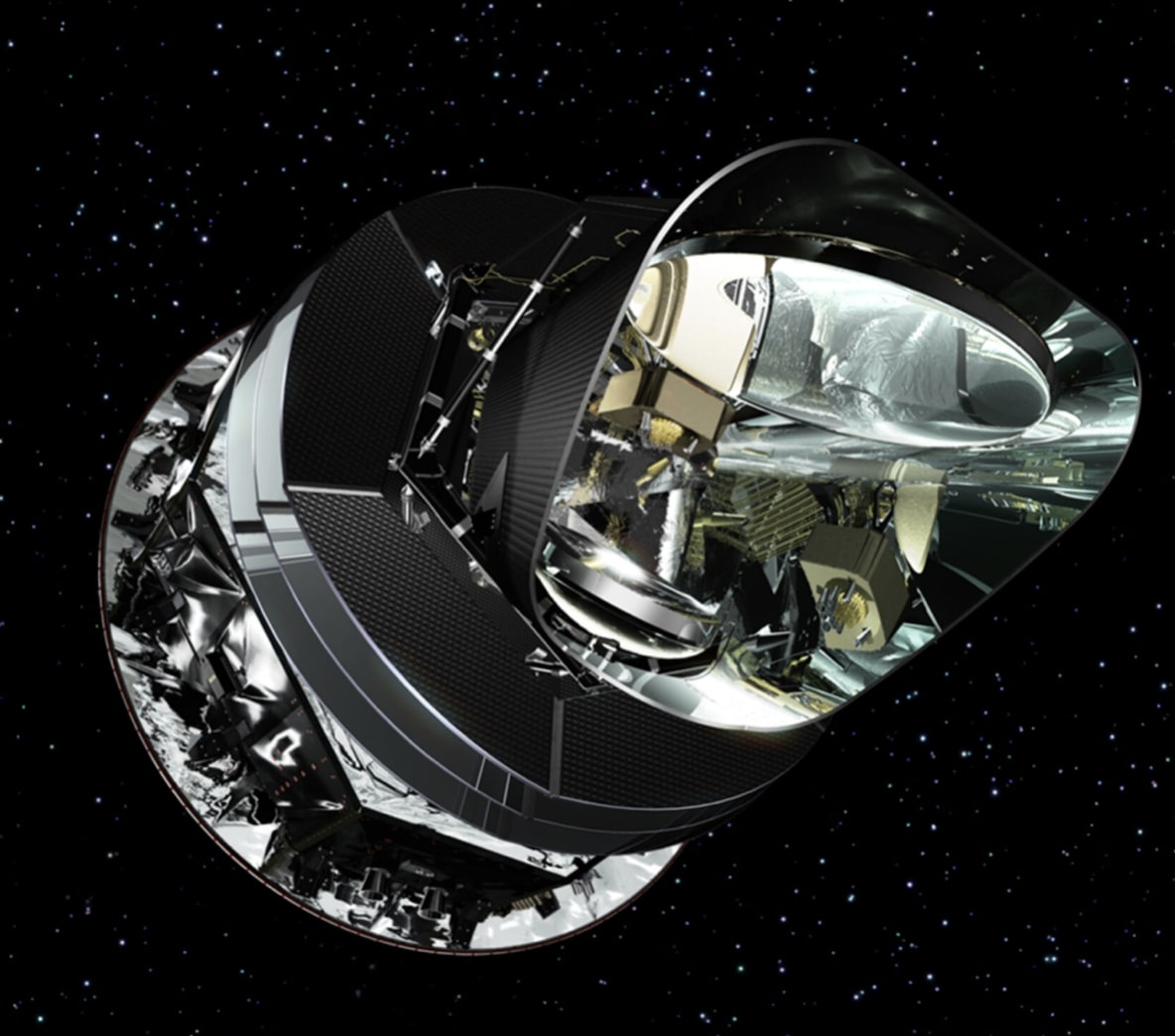

![]() 미 항공우주국(NASA)과 뉴멕시코대학은 미국 뉴멕시코 주에 전파망원경 기지를 건설 중이다. 과학자들은 이 전파망원경을 통해 크고 세밀한 고해상도의 우주 이미지를 얻을 수 있을 것이라 기대하고 있다.

미 항공우주국(NASA)과 뉴멕시코대학은 미국 뉴멕시코 주에 전파망원경 기지를 건설 중이다. 과학자들은 이 전파망원경을 통해 크고 세밀한 고해상도의 우주 이미지를 얻을 수 있을 것이라 기대하고 있다.

그렇다고 거대한 렌즈나 이를 쏘아 올릴 우주선이 필요한 것은 아니다. 대신 이 전파망원경 기지에는 1만3천개의 안테나가 있다. 이들이 우주에서 들어오는 전파를 받아들이고 분석하게 되는 것이다.

방송 및 무선 통신으로 이용되며 우리 삶을 편리하게 해주고 있는 전파. 이는 우주가 탄생하면서부터 발생했다. 그리고 지금도 우주로부터 수많은 전파들이 들어오고 있다. 언젠가는 이 중에서 외계문명의 전파도 발견할 수 있지 않을까.

전자기파는 파장에 따라 종류가 나눠진다. 가장 대표적인 것이 우리가 사물을 볼 수 있게 해주는 가시광선이다. 이를 기준으로 파장이 짧은 쪽은 자외선, x선, 감마선이 있고 파장이 긴 것은 라디오파, 마이크로파가 있다. 파장이 짧은 전자기파는 에너지가 크지만 장애물이나 대기에 의해 쉽게 산란된다. 반면 파장이 긴 전자기파는 먼 곳까지 잘 전달되기 때문에 라디오나 TV방송, 통신 등에 활용된다.

파장이 약 1mm 이상으로 전자기파 스펙트럼에서 가시광선과 적외선보다 바깥쪽에 있는 이 영역을 ‘전파(radio wave)’ 혹은 ‘라디오파’라 부른다. 이는 비단 지구상에서의 방송이나 통신에만 사용되는 것은 아니다. 저 멀리 우주에 대한 관측과 탐사에도 전파가 이용된다.

빅뱅의 잔향, 우주배경복사

하지만 천체가 내는 전자기파에 가시광선이 없거나 약하고 전달되는 도중 산란돼 지구에 제대로 도달치 못한다면 광학현미경만으론 관측할 수가 없다. 가시광선보다 파장이 긴 전파의 경우는 다르다. 광학현미경으로 볼 수 있는 천체보다 더 멀리 있는 천체로부터 전파는 전달되며 내는 빛이 약해 관측이 어려운 경우도 전파망원경(radio telescope)을 통해 관측이 가능하다.

우주의 전파를 가장 극적으로 보여주는 예가 바로 ‘우주배경복사’다. 1964년, 미국 벨연구소의 아노 펜지어스와 로버트 윌슨은 라디오 안테나의 마이크로파 잡음을 제거하는 과정에서 우연히 정체불명의 잡음을 수신했다.

파장이 7.35cm인 이 전파 잡음은 이상하게 방향을 바꾸며 측정도 일정하게 계속 잡혔다. 이들이 이 잡음을 발견하기 전인 1948년, 빅뱅이론을 체계화한 조지 가모브가 논문을 통해 우주배경복사의 존재를 예측한 바 있었고 두 사람은 그 잡음이 바로 우주배경복사라는 것을 알아차리게 됐다.

이 전파 잡음은 모든 방향에서 일정한 세기로 오고 있는 것으로 보아 우주 전역에 골고루 퍼져있음을 짐작할 수 있었다.

우주 배경복사는 빅뱅우주론의 중요한 증거가 된다. 흑체복사 이론에 따르면 절대온도 0K이상의 모든 물체는 복사선을 방출한다. 만약 빅뱅으로 인해 우주가 시작됐다면 빅뱅 당시 퍼져 나온 빛의 흔적이 전 우주에 걸쳐 남아있어야 한다. 어떤 천체로부터 오는 전자기파보다도 오래되고 우주 전역에 균일하게 퍼져있는 빅뱅의 흔적, 그것이 바로 우주배경복사인 것.

펜지어스와 윌슨의 발견 이후 우주배경복사 탐사선 COBE를 이용해 7.35cm의 파장을 가진 이 전파가 우주배경복사임을 확인했다. 이는 절대온도 약 2.73K에서 나오는 흑체복사와 완전히 일치했으며 그로 인해 현재의 우주 온도가 2.73K이란 사실도 알 수 있었다.

전파 이용해 어두운 곳까지 살펴

전파는 빛이 매우 희미한 지역에 대해서 알 수 있게 해주며, 천체가 보내는 전파 분석을 통해 그 천체의 온도나 운동 상태 등의 특징들을 파악할 수도 있다. 또한 우주에서 일어나는 각종 천체들의 생성, 소멸, 폭발과 같은 변화에 대해서도 자세히 관찰할 수 있다.

지난 달, 우리나라 대전 대덕연구개발특구 내 한국천문연구원에서 전파망원경을 이용해 백조자리 블랙홀(X-3)의 광폭발을 관측해냈다. 블랙홀이 광폭발을 일으키면 블랙홀 주변의 원반이 밝아지고 동시에 ‘제트’라 불리는 기둥 형태의 빛이 형성된다. 이 때 밝기는 평상시의 1천만배 가량 밝아진다. 하지만 그렇다 할지라도 지구로부터 3만 광년이나 떨어져 있기 때문에 맨눈으로 관찰하기는 불가능하다. 하지만 광폭발과 함께 전파 강도가 강해졌고 이를 전파망원경을 통해 신호를 잡아 관측해낼 수 있었던 것이다.

전파는 천체관측뿐만 아니라 외계문명 탐사에도 매우 중요한 역할을 한다. 만약 지적능력을 지닌 외계문명이 발견된다면 그들과 우리가 서로의 존재를 확인할 수 있는 유일하고 가장 빠른 방법이 바로 전파를 이용하는 것이기 때문이다. 전파는 우주에서 가장 빠른 빛의 속도로 나아간다. 게다가 전파의 변형을 통해 정보를 담을 수도 있다. 빠르고 멀리 전달되며 많은 정보를 담을 수 있다는 특징을 가지고 있기 때문에 어느 정도 발달한 수준의 문명이 있다면 분명 전파를 이용하고 있다고 상상할 수 있다.

실제로 인류는 우주를 향해 지구와 인류의 정보를 담은 전파를 쏘아 보낸다. 만약 이를 해석할 수 있는 외계문명이 있다면 그들에게 우리의 존재를 알리기 위함이다. 반대로 외계에서 그런 전파를 쏘아 보냈을 수도 있다. 또한 외계문명이 있다면 이들은 행성에 살고 있을 테지만 행성은 항성과는 달리 스스로 빛을 내지 못하기 때문에 전파를 이용한 관측이 중요하다.

우주의 ‘방송’ 잡아내는 전파천문학

이처럼 우주에서 오는 전파를 관측하고 연구하는 학문을 ‘전파천문학(radio astronomy)’이라 한다. 전파천문학은 우주를 연구를 뒷받침하는 거대한 기둥이라고 할 수 있다. 이는 1933년, 미국 벨연구소의 기술자였던 칼 잰스키가 전화통신과 벼락의 관계를 연구하던 도중 은하수방향으로부터 강한 전파가 오고 있다는 것을 발견하면서 시작된 학문이다. 바로 우리 은하로부터 발산되는 전파를 최초로 발견한 것이다.

우주로부터 들어오는 전자기파 중 우리가 지구에서 감지해 낼 수 있는 것은 가시광선과 전파뿐이다. 짧은 파장을 가진 자외선이나 x선, 감마선은 대기에 의해 걸러지기 때문이다. 이에 x선망원경이나 감마선망원경의 경우는 인공위성을 통해 우주에 쏘아 올려 관측을 하게 된다. 하지만 감마선과 x선은 고에너지를 내는 천체 혹은 현상에서 주로 나타나기 때문에 특정 천체와 현상에 대한 연구에는 유용하지만 우주 전역에 걸친 폭넓은 관측에는 무리가 있다.

반면 전파를 이용한 우주연구는 편리하면서도 우주 구석구석의 다양한 정보를 파악하기 용이하다. 게다가 광학망원경을 통한 관측과는 달리 대기현상의 영향을 받지 않는다는 것도 큰 장점이다.

그렇다고 거대한 렌즈나 이를 쏘아 올릴 우주선이 필요한 것은 아니다. 대신 이 전파망원경 기지에는 1만3천개의 안테나가 있다. 이들이 우주에서 들어오는 전파를 받아들이고 분석하게 되는 것이다.

방송 및 무선 통신으로 이용되며 우리 삶을 편리하게 해주고 있는 전파. 이는 우주가 탄생하면서부터 발생했다. 그리고 지금도 우주로부터 수많은 전파들이 들어오고 있다. 언젠가는 이 중에서 외계문명의 전파도 발견할 수 있지 않을까.

- 조재형 객원기자

- alphard15@nate.com

- 저작권자 2011-05-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터