별은 크게 두 가지로 나뉜다. 스스로 빛을 내는 항성(star)과 그 주위를 공전하는 행성(planet)이다. 그러나 엄마가 되는 항성으로부터 떨어져 나와 혼자서 우주를 돌아다니는 떠돌이별 또는 고아별도 존재할 수 있다. 아니 분명히 존재한다. 최근 국제공동연구팀에 의해 그 존재가 실제로 목격되었기 때문이다.네이처 최근호에 실린 논문 ‘마이크로 중력렌즈 효과로 발견한 자유 행성체들(Unbound or distant planetary mass population detected by gravitational microlensing)’에서 연구진은 주인 또는 엄마 노릇을 하는 항성과 연결돼 있지 않은 채 혼자서 돌아다니는 목성 크기의 행성 10개를 발견했다고 발표했다.

떠돌이 행성들은 항성과의 거리가 너무 멀어서 중력 범위를 벗어났거나 다른 천체와의 충돌로 인해 원래 궤도에서 튕겨져 나왔을 것으로 예상된다.

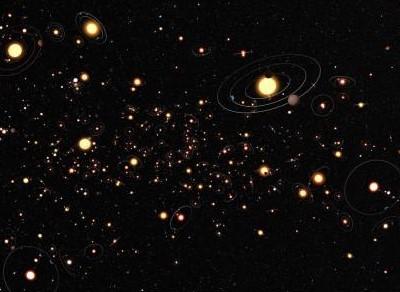

이론으로만 예측되던 떠돌이 행성의 존재가 실제로 관측된 것은 이번이 처음이다. 게다가 망원경을 한 장소에만 고정시켜서 얻은 결과다. 은하계 전체로 범위를 확장시키면 수십억 개의 떠돌이별이 존재할 수도 있다는 계산이 나오기에 화제가 되고 있다.

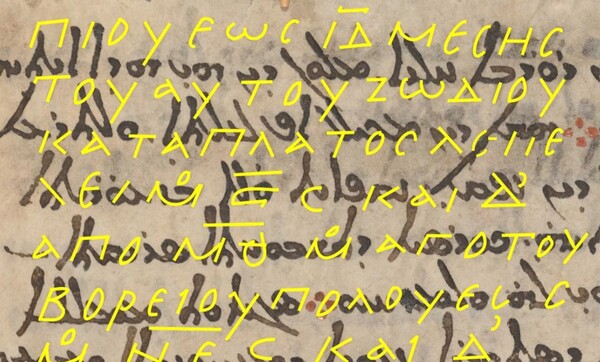

거대질량으로 시공간 왜곡되는 중력렌즈 효과

100년 전 아인슈타인은 중력렌즈(gravitational lens)라는 현상을 소개해 충격을 던진 바 있다. ‘일반 상대성 이론’에 의하면 거대한 질량을 가진 물체가 발휘하는 중력 때문에 주변의 시공간이 왜곡될 수 있다. 속도가 빠른 빛도 휘어진 시공간을 지날 때는 영향을 받게 된다.

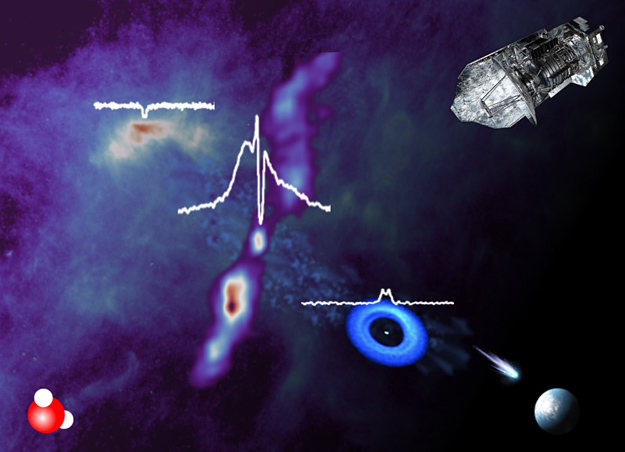

일식이나 월식처럼 지구에서 바라보기에 두 개의 별이 겹쳐다고 가정해 보자. 하나는 스스로 빛을 내는 항성이고 다른 하나는 그 주위를 공전하는 행성이다. 중력렌즈 이론에 의하면 앞에 위치한 행성의 중력 때문에 시공간이 왜곡되어 마치 돋보기를 갖다댄 듯 뒤편의 항성이 내는 빛이 더 크거나 밝게 보이게 된다. 아인슈타인은 생전에 “중력렌즈 효과를 실제로 관측할 확률은 극히 희박하다”고 부정적인 견해를 보였지만 사후 얼마 지나지 않은 1979년에 최초로 관측됐다. 덕분에 태양계 바깥의 천체를 새로 발견할 때 중력렌즈 효과를 이용하는 경우가 많다.

천체의 질량이 태양 질량의 1백만배를 넘을 때 ‘중력렌즈’라 부르고, 1백만배 이하이면서 1만분의 1 이상일 때는 ‘마이크로 중력렌즈(gravitational microlens)’라 부른다.

미국, 일본, 뉴질랜드 등 각국 과학자들이 모인 이번 연구도 마이크로 중력렌즈 천체관측 공동연구(MOA)와 광학 중력렌즈 공동실험(OGLE)의 국제 공조로 진행됐다. 1995년 이후 태양계 바깥에서 발견된 천체 중 이 기준에 부합하는 행성만 500여 개에 달하며, 그 중에서 중력 미소렌즈 효과로 발견된 행성이 12개다. 특히 이번에는 마이크로렌즈 행성탐색기(Microlensing Planet Finder)라는 이름의 특수망원경 덕분에 예상보다 빨리 결과를 낼 수 있었다.

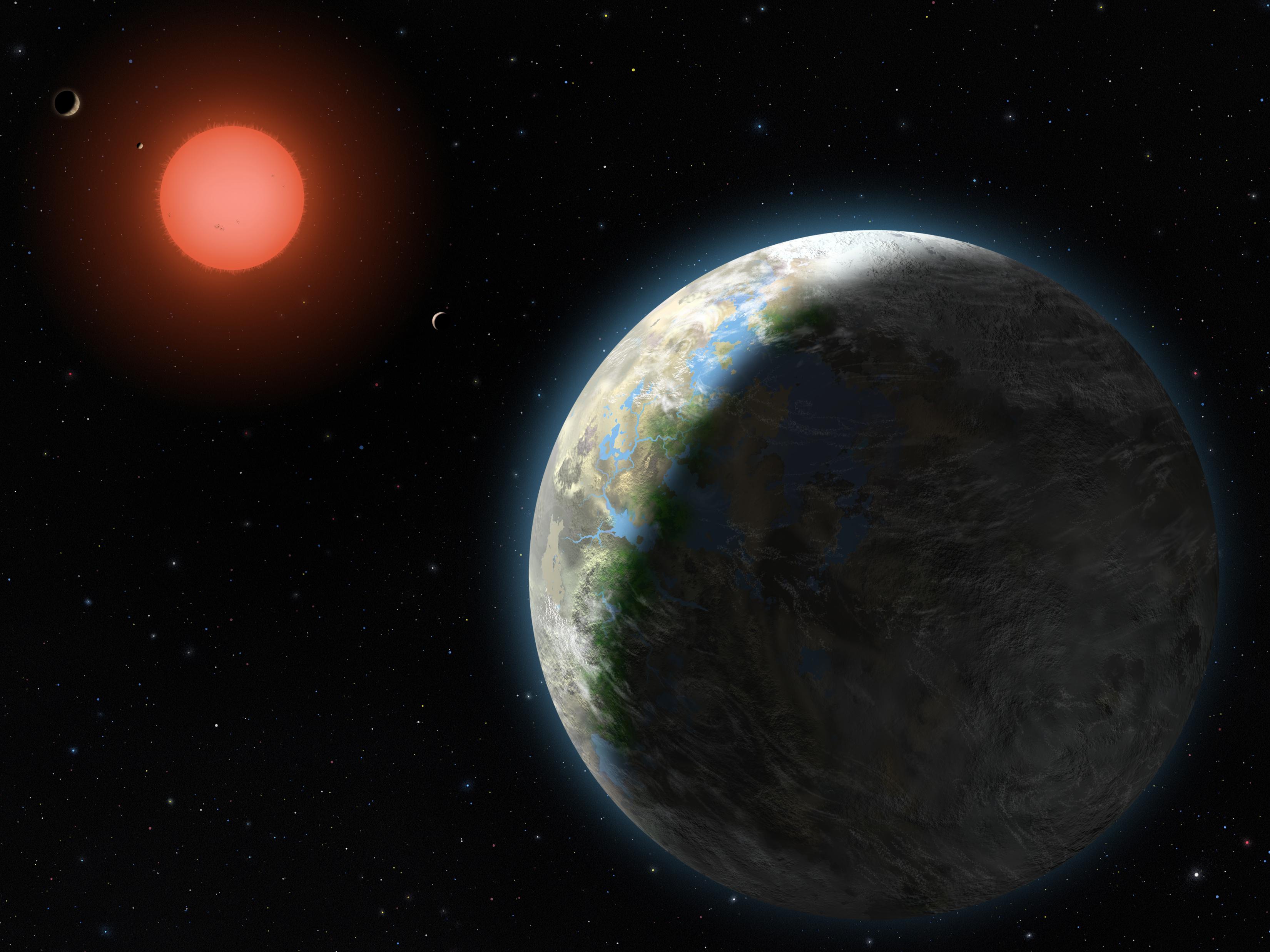

떠돌이 행성에 물 존재 가능성 높아

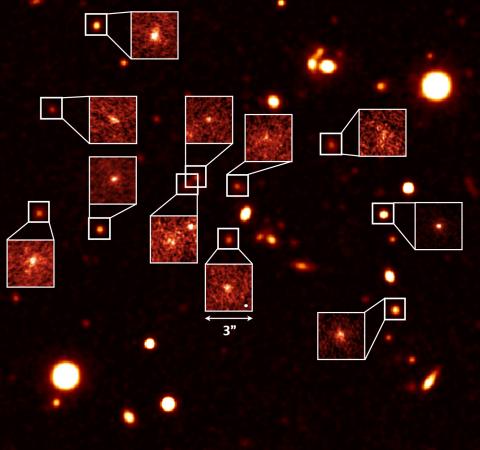

이번 연구의 난점은 크게 3가지다. 첫째는 별이 겹쳐지는 현상이 매우 드물다는 점이다. 연구진은 은하계 중심부의 한 지점에 망원경을 고정시킨 채 지난 2006년부터 2007년까지 1년이 넘는 기간 동안 중력렌즈 효과를 탐색해서 10개의 떠돌이 행성을 발견했다.

둘째는 그렇게 해서 발견된 별이 크기가 작은 항성은 아닌지 검증하는 일이다. 연구에 참여한 데이빗 스티븐슨(David Stevenson) 캘리포니아공과대 천문학 교수는 타임(TIME)지와의 인터뷰에서 “처음에는 목성과 비슷한 질량을 가진 10개의 떠돌이 행성들이 어쩌면 질량이 부족해서 수소핵융합 반응을 일으키지 못해 제대로 빛을 내지 못하는 갈색왜성은 아닐까 의심했다”고 밝혔다.

셋째는 최종 명단에 오른 별들이 떠돌이 행성이 맞는지를 구별해내는 것이다. 정식으로 인정받으려면 중력으로 연결된 항성이 없어야 한다. 네이처지 레터(Letter)란에 이번 연구를 소개한 요아힘 밤스간스(Joachim Wambsganss) 독일 하이델베르크대 천문센터장은 “관측지점에서 10천문단위(AU) 내에 항성이 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다”고 발표했다. 1천문단위는 태양과 지구 정도의 거리를 가리킨다.일반적인 행성은 중력에 의해 주인별에 묶여 있다. 국제천문연맹(IAU)은 지난 2006년 새롭게 내린 ‘행성(planet)’에 대한 정의는 “항성의 주위를 공전해야 하고, 스스로의 중력만으로 둥근 구체를 형성할 정도의 질량이어야 하며, 자신의 공전 궤도면 주위에 있는 작은 물체들을 쓸어버릴 수 있어야 한다”는 것이다. 이로 인해 명왕성은 행성 명단에서 퇴출됐다.

물론 이것은 지구가 속한 우리 태양계에만 국한된 정의다. 행성의 범위를 좀 더 넓히면 얼마나 더 많은 별들이 포함될지 상상하기도 어렵다. 프랑스 국립과학연구센터(CNRS)의 태양계외 행성연구 담당자인 트리스탕 기요(Tristan Guillot) 팀장은 르피가로(LeFigaro)지와의 인터뷰에서 “은하계 내에 존재하는 1천억개의 별 중에 30~50퍼센트는 최소한 하나의 행성이라도 거느리고 있다”며 “이런 식으로 계산하다 보면 우리 은하계에만 떠돌이 행성의 숫자가 수십억에 달할 것이라는 추산이 가능하다”고 밝혔다.

떠돌이 행성이 주목받는 이유 중의 하나는 ‘생명체 존재 가능성’ 때문이다. 항성에서 전달되는 빛을 받지 못하면 행성의 온도는 급격히 하강한다. 가스로 이루어진 행성이라 해도 대기층이 수소로 이루어져 있다면 내부의 핵에서 발산되는 열을 보존하기 때문에 물 분자가 수증기나 액체의 상태로 존재할 수 있다. 또한 표면이 암석이나 금속 등 단단한 물질로 이루어져 있다면 액체 상태의 물이 고여 있을 가능성이 높아진다.

그러나 2020년으로 계획된 이번 프로젝트가 얼마나 더 진행될지는 아무도 모른다. 경제위기로 인해 관련예산이 삭감될 위기해 처해 있기 때문이다. 우주의 비밀을 밝히려는 노력이 현실적인 장벽을 넘어 앞으로도 계속될지 주목된다.

- 임동욱 기자

- im.dong.uk@gmail.com

- 저작권자 2011-05-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터