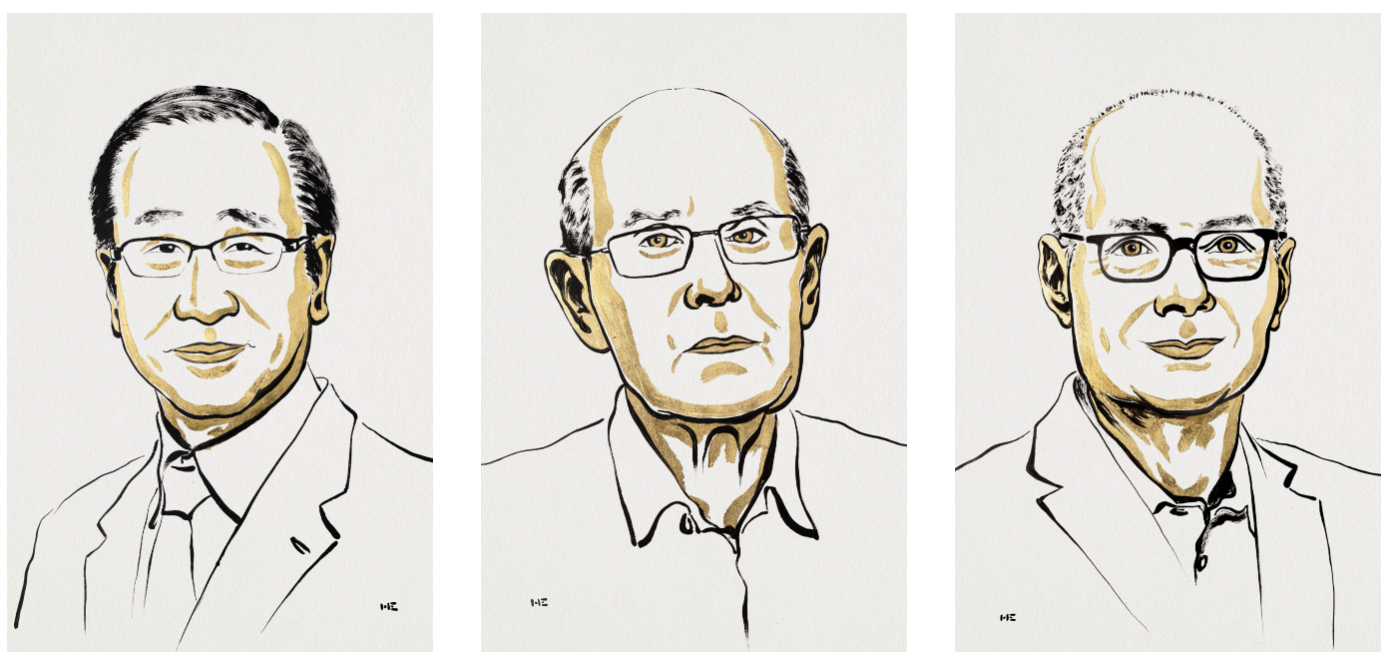

국내 연구진이 2011년 노벨물리학상 수상의 근거가 된 '우주의 가속팽창 및 우주상수 이론'을 정면 반박하는 연구결과를 발표했다.

기존 학설과 달리 현재 우주가 더 이상 가속팽창하지 않으며 오히려 감속 단계에 접어들었고, 우주를 팽창시키는 것으로 추정되는 암흑에너지도 상수가 아니라 시간에 따라 약화한다는 것을 새로운 측정법으로 증명해 학계의 주목도가 커질 전망이다.

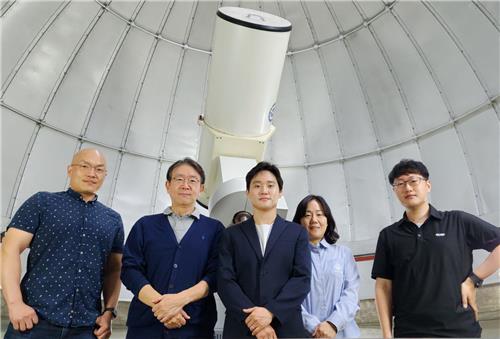

이영욱 연세대 천문우주학과·은화진화연구센터 교수 연구팀은 초신성 밝기 분석을 통해 이런 결과를 얻어 16일 천문학 분야 세계 3대 수준 최상위 국제학술지 '영국 왕립천문학회지'에 발표했다고 밝혔다.

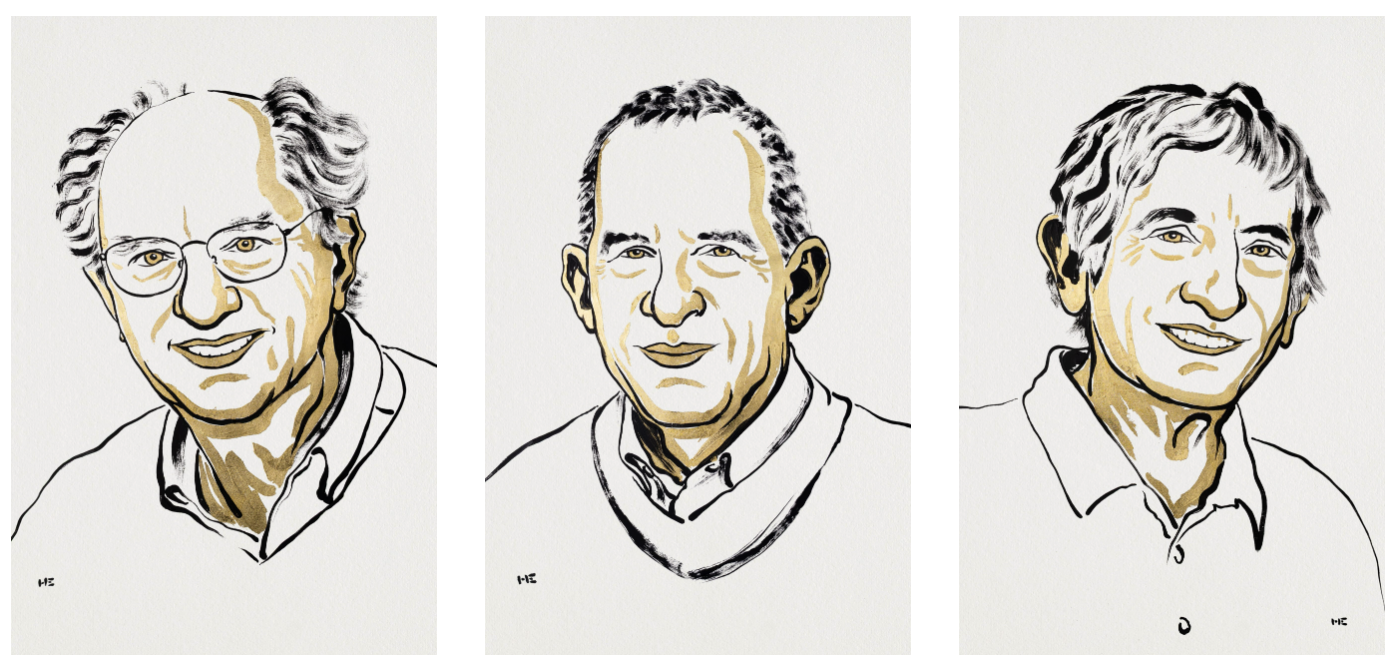

천문학계는 1998년 이후 우주가 우주상수(진공에너지) 형태의 암흑에너지에 의해 점점 더 빠르게 팽창하고 있다고 결론지었다. 표준우주모형의 핵심이 되는 암흑에너지 존재 등을 정립하면서다.

이는 Ⅰ(1)a형 초신성의 밝기를 이용해 먼 은하들까지의 거리를 측정한 연구에서 비롯된 결과다.

Ⅰa형 초신성은 백색왜성에 다른 천체의 물질이 공급되면서 발생한다. 폭발 시 고유한 밝기가 거의 같아 거리가 멀어지면서 얼마나 어두워지는지를 토대로 우주의 팽창을 증명할 수 있는 '표준 촛불'로 여겨져 왔다.

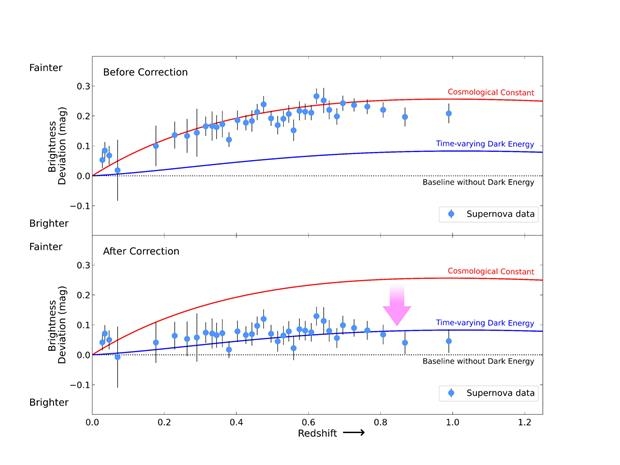

하지만 연구팀은 Ⅰa형 초신성이 폭발을 일으킨 항성의 나이에 강하게 영향을 받는다는 새로운 증거를 발견했다.

광도를 표준화한 후에도 젊은 항성에서 발생한 초신성은 상대적으로 어둡고, 나이 든 항성에서 발생한 초신성은 더욱 밝게 나타나는 현상을 확인한 것이다.

연구팀은 약 300개의 초신성 호스트 은하 샘플을 활용해 이 효과를 99.9999999% 높은 통계적 신뢰도로 검증했다고 밝혔다.

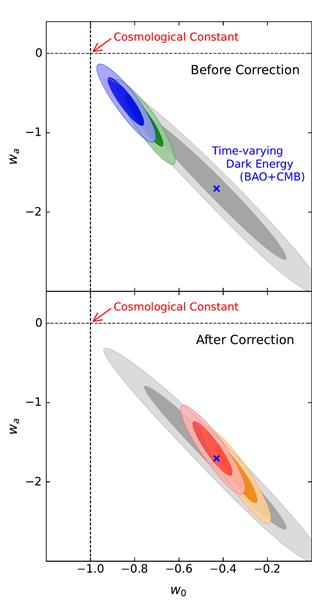

이 효과를 반영해 초신성 데이터를 보정하면 암흑에너지가 우주상수 형태로 존재하는 기존 표준우주모형과 더는 일치하지 않았다.

대신 최근 암흑에너지분광관측장비(DESI) 프로젝트가 제시한 시간에 따라 빠르게 진화하며 약해지는 암흑에너지 모델과 훨씬 잘 부합했다고 연구팀은 설명했다.

이 새로운 모델은 바리온음향진동(중입자음향진동)과 우주배경복사 관측을 결합한 분석에서 도출된 것으로, 연구팀의 초신성 자료와 일치했다고 연구팀은 설명했다.

바리온음향진동은 추기 우주 원시 플라스마에서 음향 밀도파에 의해 발생하며 측정 방식에서 길이 방식의 '표준 잣대' 역할을 한다.

이 데이터를 바리온음향진동, 우주배경복사 관측과 결합해 분석한 결과 통계적 유의성이 9시그마 이상으로 DESI에서 보인 2.8~4시그마보다 훨씬 명확하다고 연구팀은 설명했다. 시그마가 높을수록 통계적 일치도가 높다는 것을 뜻한다.

이는 우주가 더 이상 가속팽창하지 않고 이미 감속팽창 단계에 진입했음을 뒷받침한다고 연구팀은 설명했다.

이 교수는 "DESI 프로젝트는 수정 전 초신성 데이터를 결합해 분석해 '미래 우주는 감속 팽창하겠지만 현재는 여전히 가속 중'이라고 결론 내렸지만 우리는 이미 감속팽창 단계에 들어섰음을 보였다"며 "이 결과는 바리온음향진동 단독 분석이나 우주배경복사를 합친 분석에서 예측한 결과와도 일치한다"고 말했다.

연구팀은 이 결과를 추가 검증하기 위해 동일한 나이를 가진 젊은 은하만을 이용해 '광도진화'가 없는 우주론 테스트를 진행했으며 이번 연구와 같은 결론을 얻었다고 덧붙였다.

이 연구가 추가 검증을 통해 확정되면 1998년 암흑에너지 발견 이후 27년 만 우주론의 패러다임이 근본적으로 전환될 것으로 연구팀은 기대했다.

특히 한국 등이 참여하는 세계 최대 남반구 밤하늘 관측 사업인 'LSST'가 본격화하면서 초신성 보유 은하 2만 개 이상을 발견하게 되면 더욱 정밀한 초신성 기반 우주론 연구가 가능해질 것이란 기대다.

이 교수는 지난 5년간 우주가속팽창 이론에 오류가 있을 수 있다는 주장을 꾸준히 제시해 왔는데 주요 학술지에 이를 주장하는 논문을 발표한 만큼 관련 이론이 탄력받을지 주목된다.

이 교수는 연합뉴스와 통화에서 "이번 연구는 2주 만에 전격적으로 게재 승인을 받았는데 이번에 더 강력한 증거가 나왔기 때문에 빨리 출판되야 한다는 의견을 들었다"며 "5년 안에 초신성 2만 개 이상이 새로 발견되면 통계적으로 훨씬 좋아지니 앞으로 뭘 해야 할지 더욱 명확해질 것"이라고 말했다.

이번 연구에는 연세대 정철 연구교수와 손준혁·박승현 연구원, 조혜전 연구교수가 공동으로 참여했다.

- 연합뉴스

- 저작권자 2025-10-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터