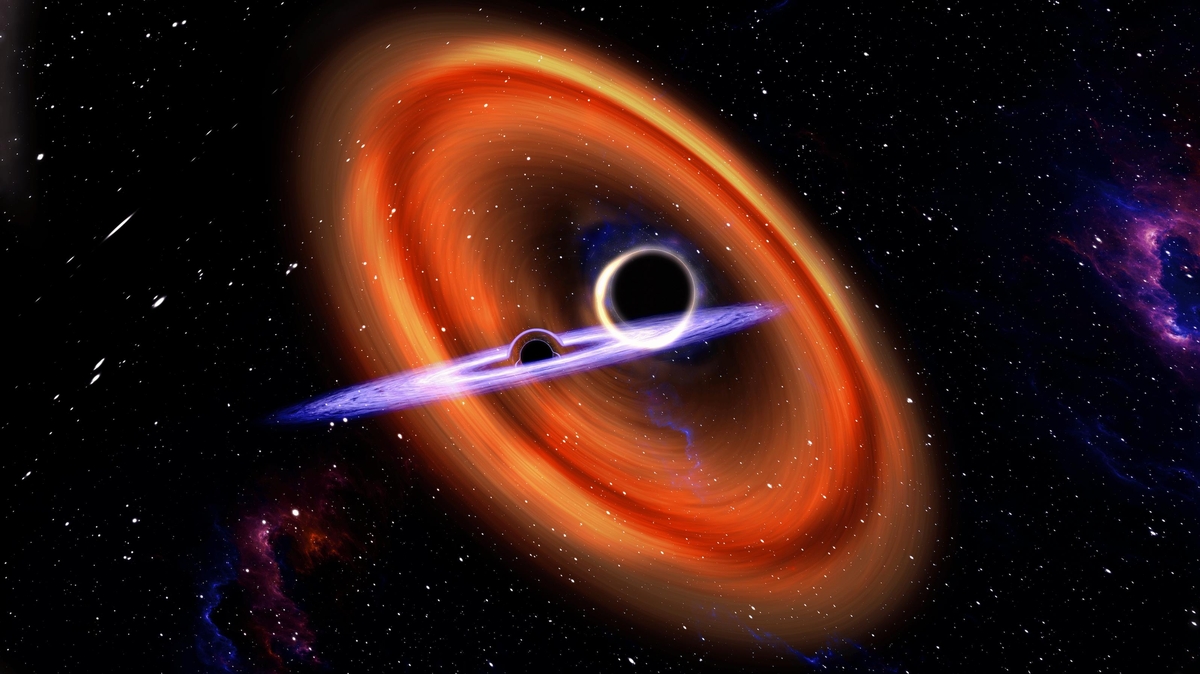

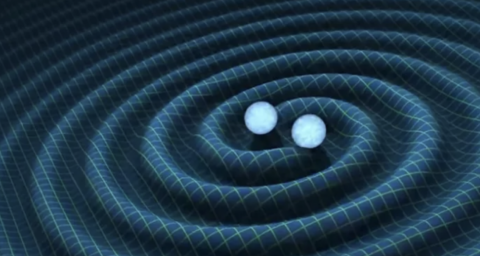

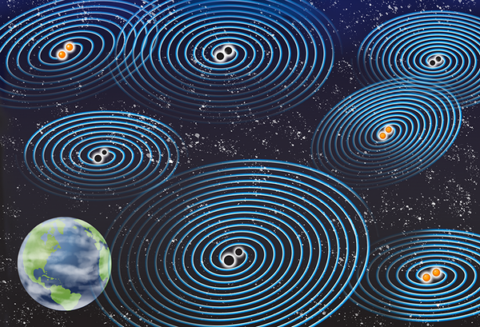

세상에는 수많은 파동(wave)이 존재하지만, 시간과 공간이 뒤틀리면서 발생하는 희한한 파동도 있다. 바로 ‘중력파(gravitational wave)’다. 물에 돌을 던지면 일어나는 파문과 유사해서 중력파를 ‘시·공간의 잔물결’이라고 부르기도 한다.

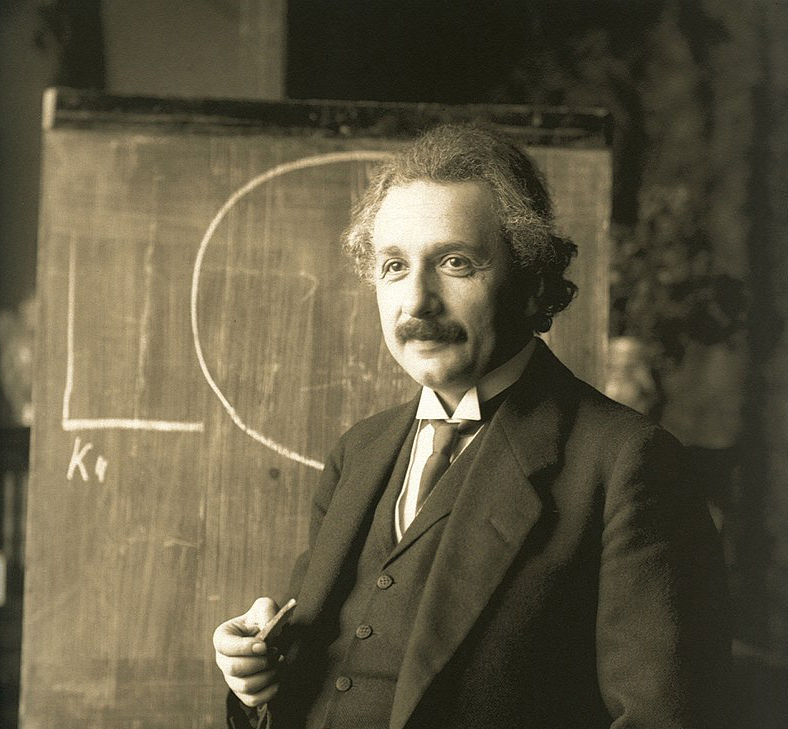

지난 1916년 아인슈타인이 중력파의 존재를 예견한 이후 불과 얼마 전까지만 해도 시간과 공간을 흐르는 파동은 이론적으로만 여겨져 왔던 것이 사실이다. 중력파가 시·공간을 비트는 정도가 너무 미약해서 이를 검증하기가 거의 불가능했기 때문이다.

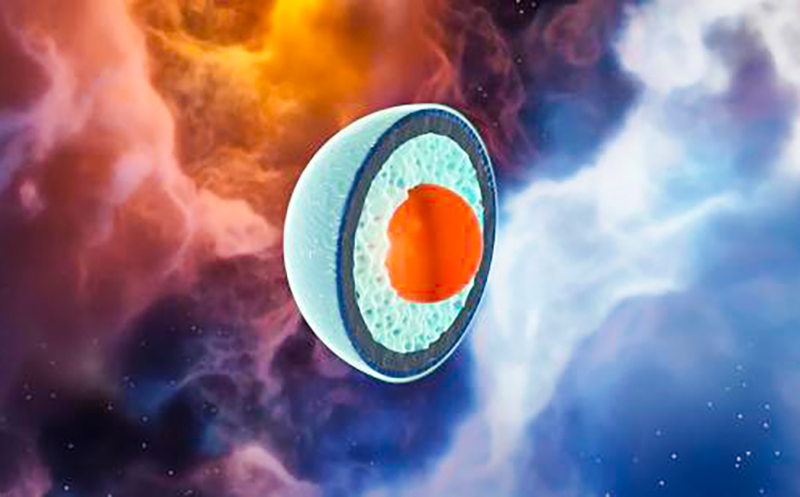

중력파는 시간과 공간이 뒤틀리면서 발생하는 파동

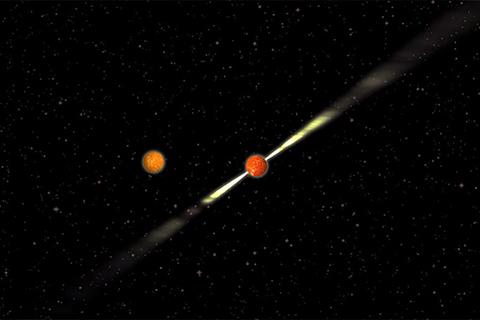

아인슈타인의 이론만 놓고 보면 중력파는 블랙홀과 블랙홀이 합쳐질 때나 중성자별이 충돌할 때 발생하는 것으로 알려져 있다. 하지만 이런 경우도 중력파의 크기가 너무 미약해서 실제로 검출에 성공하지는 못했다.

그런데 아인슈타인이 중력파의 존재를 예측한 지 100년 만인 지난 2015년에 과학계는 처음으로 중력파를 관측하는데 성공했다. 미 루이지애나주립대의 연구진이 ‘레이저 간섭계 중력파 검출 시설(LIGO)’을 통해 중력파로 여겨지는 시·공간의 뒤틀림을 측정하는 데 성공한 것이다.

LIGO는 동일한 중력파 검출 관측 시설을 약 3000km 정도 떨어진 지역에 각각 건설한 후 중력파를 검출하도록 설계되어 있다. 두 지역은 루이지애나주의 리빙스톤과 워싱턴주의 핸포드인데, 이렇게 멀리 떨어진 곳에 장치를 설치하는 이유는 오류를 막고 중력파의 방향을 가늠할 수 있도록 하기 위해서다.

LIGO를 통해 검출된 중력파는 13억 광년 떨어진 두 개의 블랙홀이 충돌하는 상황을 재현한 실험에서 발생했다. 입자들이 충돌하기 직전의 0.15초 시점에서 방출된 것이며, 관측의 통계적 신뢰도는 표준편차 5.1 이상이었다.

중력파의 위력만 놓고 보면 상당히 강력한 파동이지만, 13억 광년이라는 거리를 가다 보면 그 강도가 매우 약해지기 때문에 실제로 중력파를 검출하는 과정은 까다롭고 어려웠다는 것이 연구진의 설명이다.

실제로 오랜 시간을 거쳐 약해진 중력파의 검출을 재현하기 위해 연구진은 LIGO의 4km에 달하는 긴 통로에 L자 모양으로 생긴 레이저 간섭계를 설치했다. 이후 레이저 빔을 쏘아 반사되어 돌아오는 경로를 측정했다.

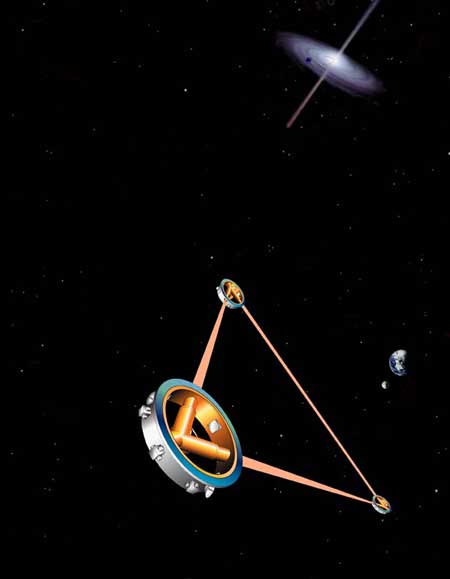

이 같은 실험을 통해 과학계는 아인슈타인의 예측이 사실이라는 점을 확인했다. 그리고 과학자들은 여기서 한발 더 나아가 중력파를 언제든지 관측할 수 있는 장소를 찾기 위해 지구가 아닌 우주로 시야를 돌리기 시작했다.

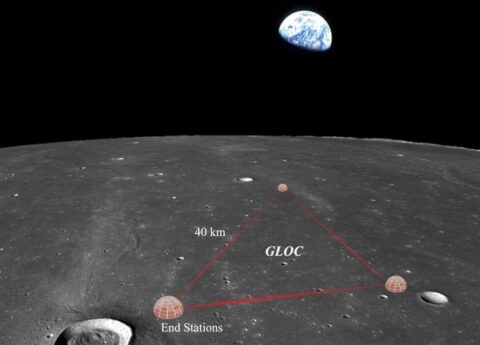

달 표면에 중력파 검출 설비 건설 계획

과학자들이 중력파를 보다 정확하고 수시로 관측할 수 있는 장소를 찾기 위해 우주로 시선을 돌린 이유는 사실 지구가 중력파 검출 시설을 건설하기에는 최적의 입지 조건을 갖추지 못하고 있기 때문이다.

중력파 검출 시설인 LIGO는 4km에 달하는 기다란 통로에 정밀한 레이저 간섭계를 설치하여 관측하는 방식으로 이루어져 있다. 문제는 레이저 간섭계가 진동이나 소음과 같은 외부 요인에 상당히 취약하다는 점이다.

따라서 각종 지진파 외에도 다양한 진동과 소음이 발생하는 지구에서 방해 요인이 되는 이런 요소들을 제거한 채 실제 중력파가 보내오는 신호를 판독하는 작업은 그리 간단한 일이 아니다.

이같은 문제를 해결하기 위해 미 밴더빌트대의 ‘카란 야니(Karan Jani)’ 박사와 하버드대의 ‘아비 뢰브(Avi Loeb)’ 박사는 지구보다 더 정밀한 중력파를 검출할 수 있는 장소로 달의 표면을 주목했다.

야니 박사는 “달 표면의 경우 지구에서 수시로 발생하는 진동이나 소음이 아예 없고, 지진도 가끔 일어나는 달 내부의 지진이나 운석 충돌 때문에 발생하기는 하지만 그래도 지구에 비하면 상당히 적다”라고 밝히며 “이런 이유로 중력파를 검출하기에 최적의 장소라 할 수 있다”라고 말했다.

특히 달은 대기가 없는 진공 상태로 이루어져 있어서 지구에서처럼 일부러 진공 조건을 만들 필요가 없다. 진공 상태의 관을 지하에 매립하지 않고도, 달 표면에 레이저 간섭계를 내려놓은 작업만으로도 중력파를 검출할 준비를 마치는 것이다.

이에 대해 뢰브 박사는 “달에 레이저 간섭계를 설치하기만 하면 중력파 검출이 가능한 우주의 70% 정도는 관측할 수 있을 것으로 보인다”라고 예상하며 “이 같은 관측 비율은 지구에서는 상상조차 할 수 없는 수치”라고 덧붙였다.

현재 야니 박사와 뢰브 박사가 이끄는 연구진은 GLOC(Gravitational wave Lunar Observatory for Cosmology)라는 이름의 달표면 중력파 검출 설비를 개발하고 있다. 전문가들은 GLOC가 완성될 경우, 중력파와 관련된 천문학의 관측 범위를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

GLOC 개발은 바로 중력파를 기반으로 하는 천문학에 날개를 달아주는 일이 될 것으로 전문가들은 전망하고 있다. 야니 박사는 “앞으로 중력파 천문학의 가능성은 무궁무진하다고 볼 수 있다”라고 전하며 “따라서 중력파 천문학의 발전을 위해서라도 강력한 중력파 검출 설비가 필요하다”라고 강조했다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2021-08-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터