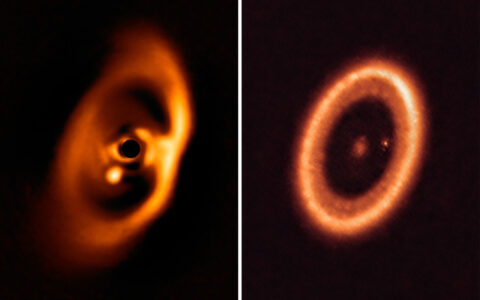

국제 천문학연구팀이 사상 최초로 ‘외계 달(Exomoon)’의 탄생 징후를 포착하는데 성공했다. 지난달 22일 유럽남방천문대(ESO)는 성명을 통해 “외계행성 PDS 70c에서 위성을 형성할 수 있는 행성주위원반(circumplanetary disk)을 처음으로 명확하게 감지했다”라고 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지인 ‘미국 천체물리학회지 레터(Astrophysical Journal Letters)’에 동시 발표되었다.

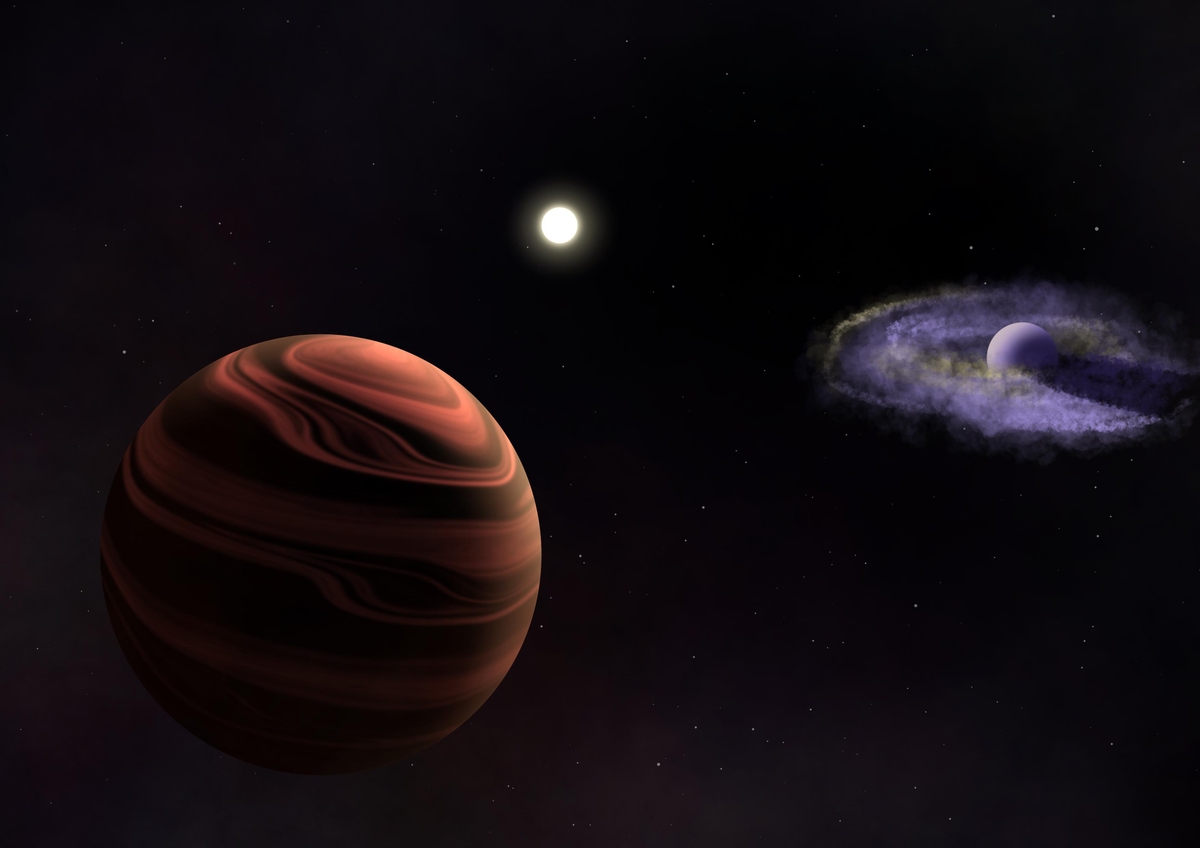

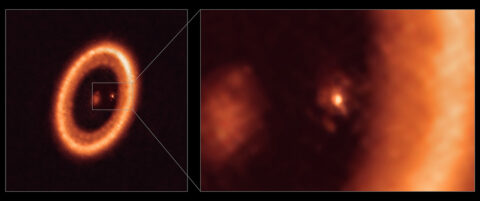

논문에 따르면 PDS 70c를 감싸고 있는 원반은 토성의 고리와 비슷한 구조이지만, 크기가 500배가량이다. 태양에서 지구 거리만큼 펼쳐져 있고, 전체 질량은 지구를 도는 달 질량의 위성 3개를 형성할 정도에 이른다.

행성주위원반 발견의 의미

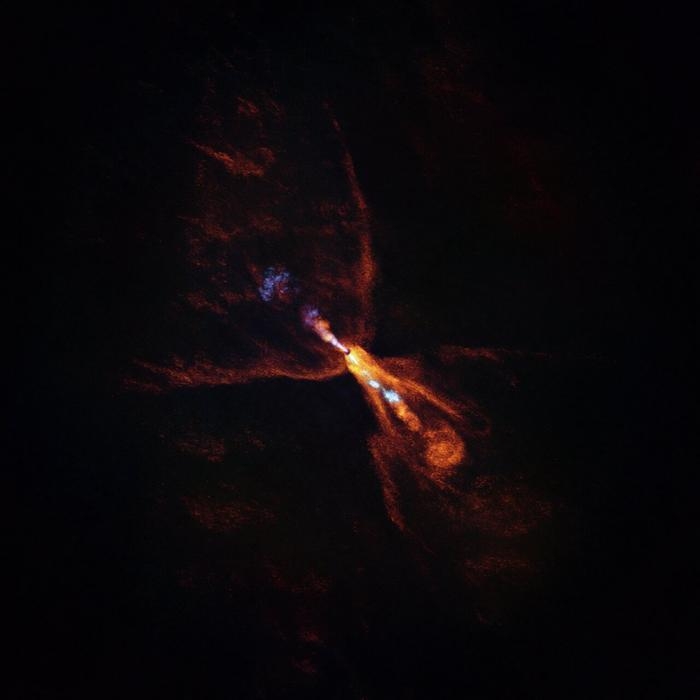

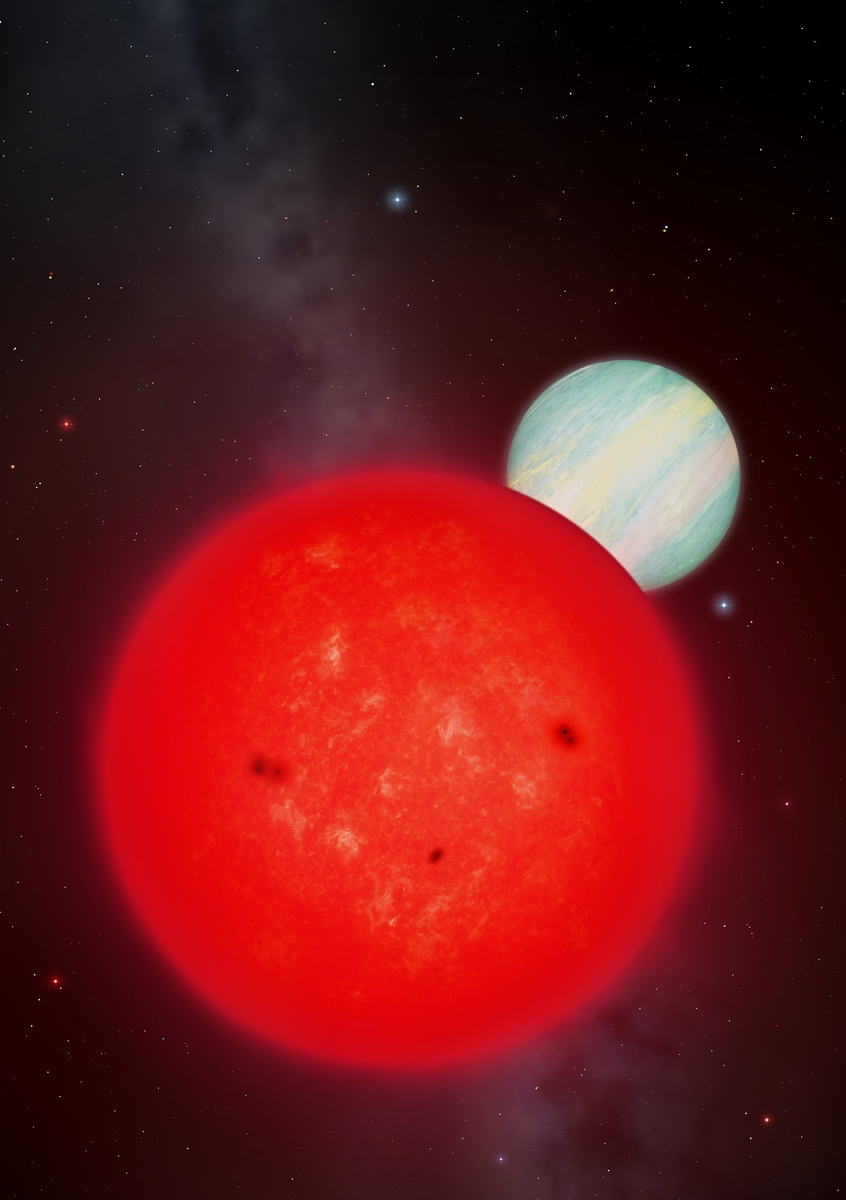

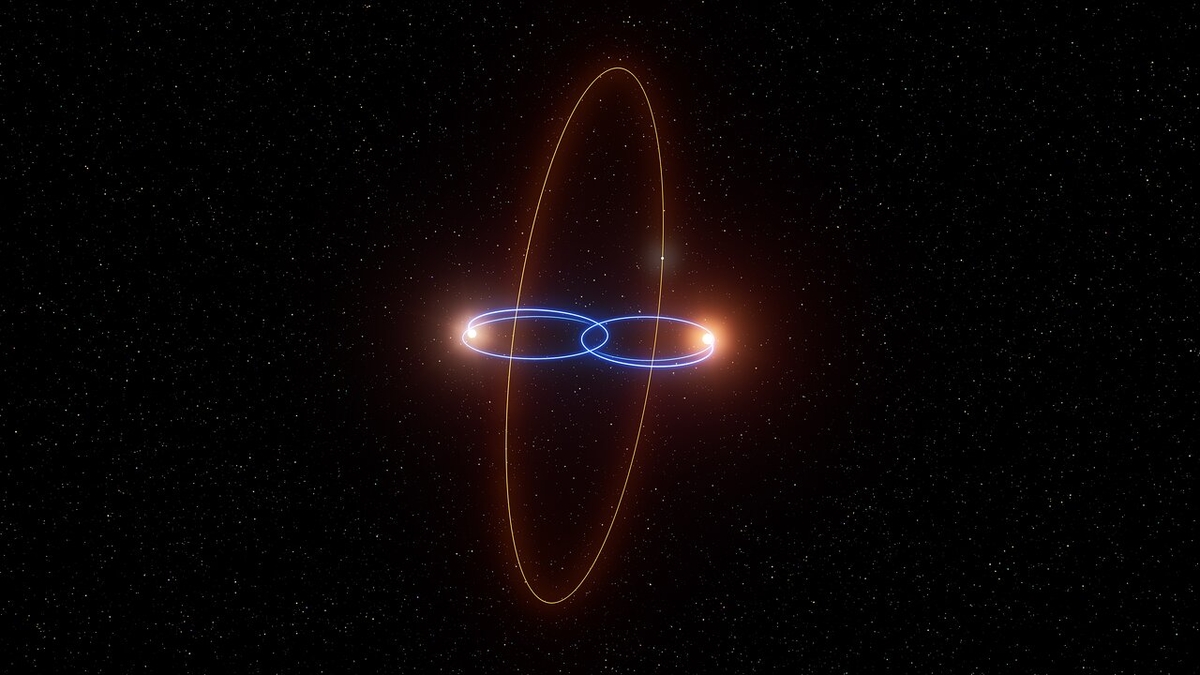

지금까지 인류가 발견한 외계행성은 4000여개가 넘는다. 그러나 아직 형성 과정에 있는 것은 태양계로부터 약 370광년 떨어진 PDS 70 항성계의 PDS 70b와 PDS 70c뿐이다. 두 행성은 항성계 전체를 둘러싼 원시행성계원반(protoplanetary disk)에서 갓 태어난 단계라서 행성 형성의 신비를 밝히는데 중요한 단서로 간주되곤 한다.

어린 항성계 내부의 가스와 먼지는 원시행성계원반을 이루고, 계속 회전하면서 충돌 성장하여 결국 행성이 된다. 마찬가지로 행성주위원반의 가스와 먼지도 점차 더 큰 몸체로 합쳐져서 위성의 탄생으로 이어질 수 있다.

연구팀에 따르면 원시행성 단계인 PDS 70b에서는 위성을 형성할 수 있는 행성주위원반이 거의 관측되지 않았다. 반면, PDS 70c는 위성을 여러 개 만들 수 있는 정도의 행성주위원반까지 갖춘 것으로 나타났다. 연구진은 이러한 행성주위원반이 거의 확실한 위성의 탄생 징후라고 여긴다.

현재까지 외계행성 주위를 도는 외계위성을 발견한 사례가 없었다. 만약 이번에 관측된 PDS 70c의 행성주위원반에서 위성이 형성 중이라면 사상 최초로 태양계 바깥의 위성을 발견한 셈이 된다. 아직 완벽한 형태의 위성은 아닐지라도, 그 형성 과정을 밝히면 외계행성학 분야에 큰 진전을 이룰 수 있다.

연구에 공동 저자로 참여한 미국 카네기 과학연구소 지구 및 행성연구소의 배재한 연구원은 본지와 인터뷰에서 “우리 연구팀은 최초로 원시위성이 형성 중인 행성주위원반을 관측했지만, 단순히 관측에 성공한 것 이외에도 행성과 위성 형성과정에 관한 아주 중요한 정보를 얻었다. 관측 자료를 기존의 행성 및 위성 형성 이론과 수치계산 모델들이 제시한 예측과 비교해 볼 수 있게 되어서 큰 의미가 있다”라고 연구 의의를 언급했다.

VLT에 이어 ALMA, 그리고 ELT까지 관측에 나설 예정

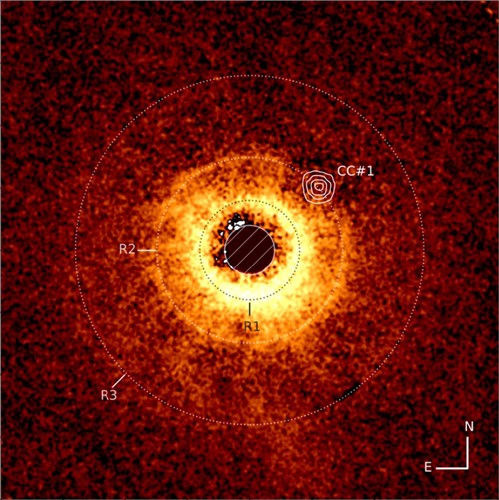

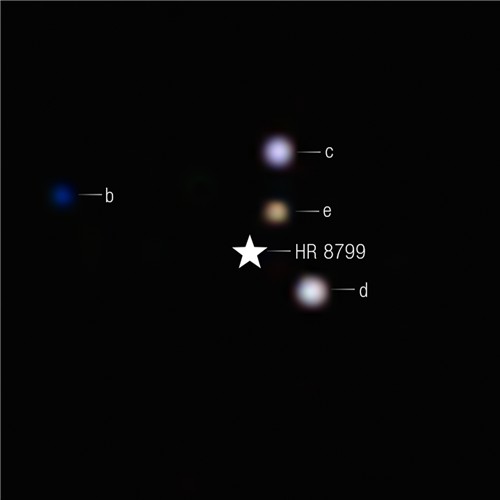

PDS 70 항성계의 원시행성은 지난 2018년 VLT( Very Large Telescope)를 이용해서 처음 발견했다. 이것은 최초로 형성 단계의 행성을 관측한 쾌거이며, 해당 원반은 PDS 70b라고 명명됐다. 이후 2019년에 또다시 VLT의 스피어(SPHERE) 장비를 이용해서 두 번째 원시행성인 PDS 70c를 희미하게나마 직접 확인할 수 있었다.

이번 연구에 사용된 ALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)는 칠레 북부의 아타카마 사막에 있는 전파망원경 배열의 명칭이다. 가시광선이나 적외선이 아닌, 밀리미터파를 이용하기에 먼 거리의 천체를 자세히 관측하는데 유리하다.

ALMA 관측을 주도한 프랑스 그르노블 대학과 칠레 대학의 미리엄 베니스티(Myriam Benisty) 연구원은 “관측 결과는 위성이 형성될 수 있는 원반의 존재를 확실하게 보여준다. 관측 이미지는 행성과 원반이 연관되어 있음을 식별할 수 있을 정도의 고해상도로 촬영됐다”라고 밝혔다.

현재 아타카마 사막에 건설 중인 ELT(The Extremely Large Telescope)가 완공되면 더 자세한 연구를 진행할 수 있다. 역시 연구 논문의 공동 저자인 미국 하버드 & 스미소니언 천체 물리학센터의 리처드 티그(Richard Teague) 연구원은 “ELT는 훨씬 높은 해상도로 PDS 70 항성계의 모습을 보여줄 것이다”라면서 새로운 초거대망원경에 대한 기대감을 내비쳤다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2021-08-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터