우주에 관한 SF영화처럼 재미있고 경이로운 천문학 강연의 문이 열렸다. 카오스재단이 ‘우주’를 주제로 마련한 봄 강연 ‘Space opera(스페이스 오페라)’가 바로 그것이다. 스페이스 오페라는 우주 공간에서 벌어지는 모험담을 그린 공상과학 소설이나 영화와 같은 장르물을 뜻한다.

3일 시작된 첫 강연은 ‘우주 문 열기’로, ‘보이는 것만큼 안다’가 주제다. 여기선 흔히들 아는 것만큼 보인다고 하는데, 우주에서는 보이는 것만큼 알 수 있다는 천문 관측의 발달과 우주 인식 변화에 대해 다뤘다.

스페이스 오페라, 보이는 것만큼 알 수 있다.

임명신 서울대 물리천문학부 교수는 “실제로 우주에 대한 관측 기술이 발달함에 따라서 우리는 우주에 대해 많은 것을 알게 됐다”며 “우주 관측 기술이라는 것이 평소에 사람들이 알고 있는 단순한 망원경 이상으로 매우 많은 최첨단 시설들이 사용되고 있다”고 소개했다.

인류의 우주를 보기 시작한 것은 눈으로 별을 관측하여 위치와 밝기를 기록하면서부터다. 천체의 위치와 변화를 정확히 기록하여 천체의 운행을 파악하고 절기를 이해했다. 천체의 운행을 통치에 이용하기도 했다.

이 같은 안시관측으로 행성의 운동을 파악하고, 그 법칙들을 알아내면서 근대 과학 발전을 이끌었다는 것. 임 교수는 “인류는 안시관측으로 천체 위치를 정확히 잴 수 있는 도구를 만들어냈고, 그것들을 통해 티코 브라헤와 케플러가 16세기 후반 정도에 행성이 어떻게 움직이는지를 굉장히 정밀하게 알아냈다. 그런 사실을 바탕으로 뉴턴이 역학의 법칙, 중력의 법칙을 사용해 행성 운동을 깔끔하게 설명하면서 근대 과학이 발전하게 된 것”이라고 설명했다.

특히 이런 인류의 우주에 대한 인식 패러다임 변화를 가져온 결정적인 계기가 바로 갈릴레오의 망원경이다. 임 교수의 설명에 따르면 갈릴레오가 망원경을 사용해 처음으로 천체 관측을 시작했고, 그가 망원경으로 목성 주변을 도는 갈릴레오 위성을 보게 됐다. 이를 통해 지구도 태양의 주변을 돌 수 있다고 생각하게 되면서 지동설을 주장하게 된 것. 결국 갈릴레오의 작은 망원경 관측이 우주에 대한 인류의 인식을 바꿔놓게 되었단 얘기다.

관측 기술 발달, 우주 인식 패러다임 바꿔

천체 관측은 망원경의 크기를 키우면서 발달해 왔다. 1.2m였던 허셀망원경 이후 약 200년이 지나며 10m급 망원경을 만들게 됐다. 약 35년에 2배씩 주경의 직경이 증가한 셈이다. 임 교수는 “실제로 2030년대에는 거대 망원경의 시대가 열려 2070년대 이후에는 100m 구경의 망원경이 건설될 것”으로 예측하면서 “10배 되는 해상도와 100배의 집광력으로 우주의 매우 상세한 모습을 볼 수 있을 것”이라고 내다봤다.

그런데 19세기에 들어서면서 큰 망원경보다 우주를 더 다채롭게 볼 수 있는 관측 기술이 개발되기 시작했다. 그것은 바로 스펙트럼 관측으로, 빛을 여러 갈래로 나누어 관측함으로써 천체와 우주에 대한 다양한 정보 수집이 가능하다.

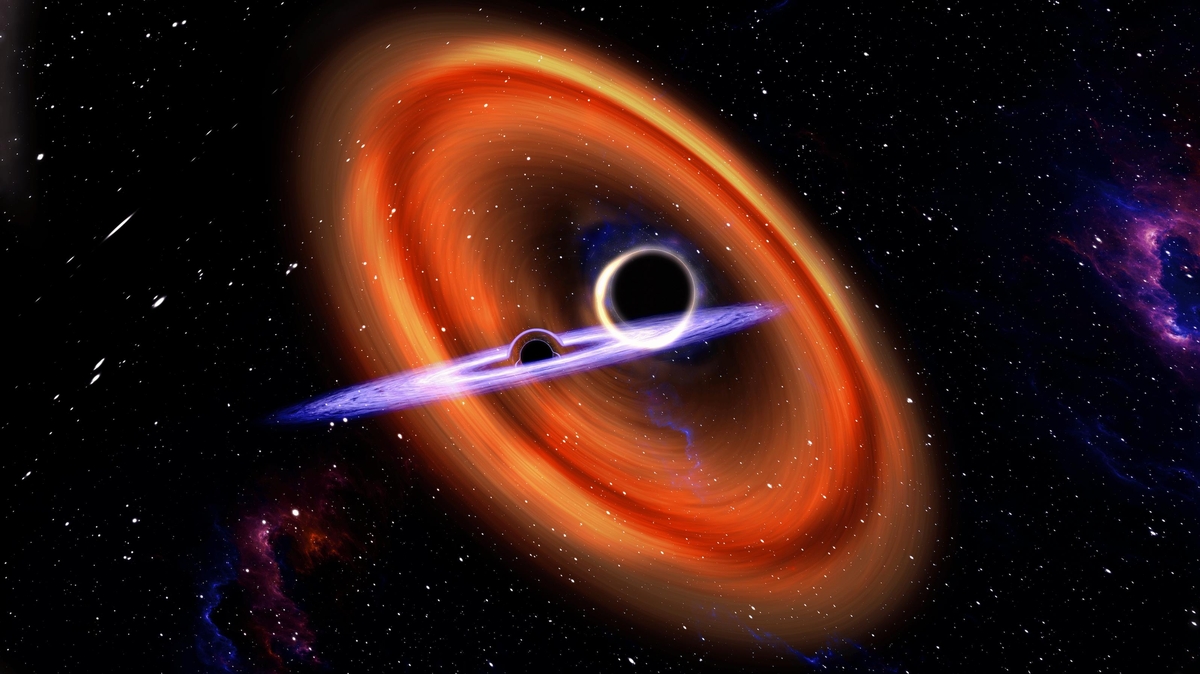

임 교수는 “여러 파장에서 본 우주의 모습은 매우 다채롭다. 흑백 TV보다 컬러TV가 실물의 다양함을 더 잘 보여주는 것과 같다”며 “가시광선은 별의 분포를 보여줬고, 적외선은 성간 먼지와 가려진 별의 탄생 모습을 보여줘 가시광선으로 볼 수 없었던 과거별 형성 역사를 규명하게 됐다. X선과 전파는 거대질량 블랙홀의 존재를 시사한다”고 설명했다.

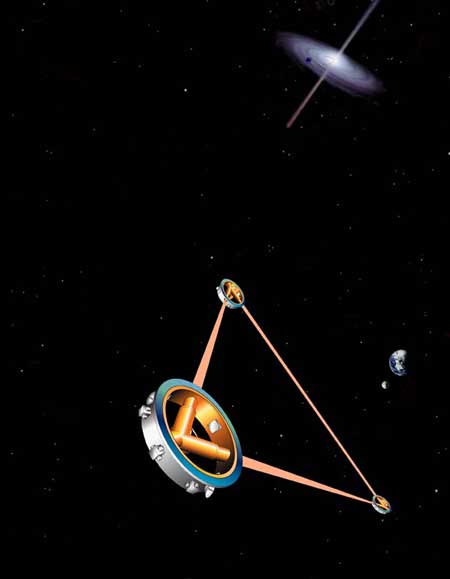

이 밖에도 열복사 에너지를 통한 우주 마이크로파 관측이나 전파망원경 여러 대를 멀리 배치해 구경이 큰 망원경처럼 작동하게 하는 전파간섭계 관측 등 우주를 더 잘 보기 위한 다파장, 고해상도 천문 관측 기술들이 계속 개발되고 있다. 임 교수는 “이런 관측 기술의 발달이 우주를 보는 새로운 창을 열게 되면서 우주에 대한 인류의 지식을 확장하는 데 크게 기여하게 됐다”고 덧붙였다.

천문학의 미래, 아는 만큼 보게 될 것

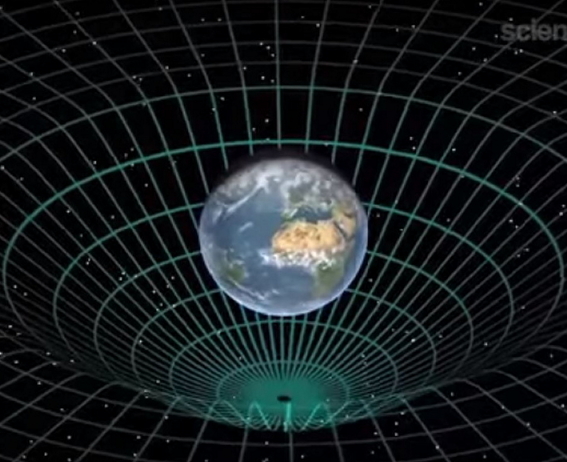

이 중에서 가장 해상도가 높은 건 ‘사건 지평 망원경(Event Horizon Telescope)’이다. 이는 지구의 6개 대륙에 9개소의 전파천문대에 망원경을 배치해서 최대 1만km 해상도로 우주를 볼 수 있다. 즉 현재 허블망원경의 2,000배로 서울에서 제주도에 있는 머리카락을 식별할 수 있을 정도다. 임 교수는 “이 망원경을 사용하게 되면 5천만 광년 거리에 있는 거대질량 블랙홀 그림자 촬영이 가능하다”며 “이를 통해 일반상대성이론을 검증할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

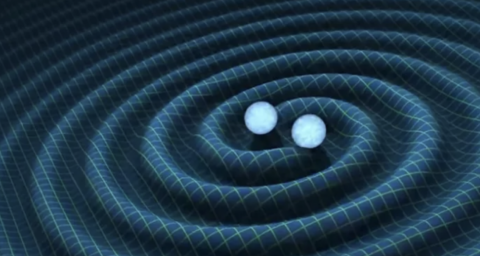

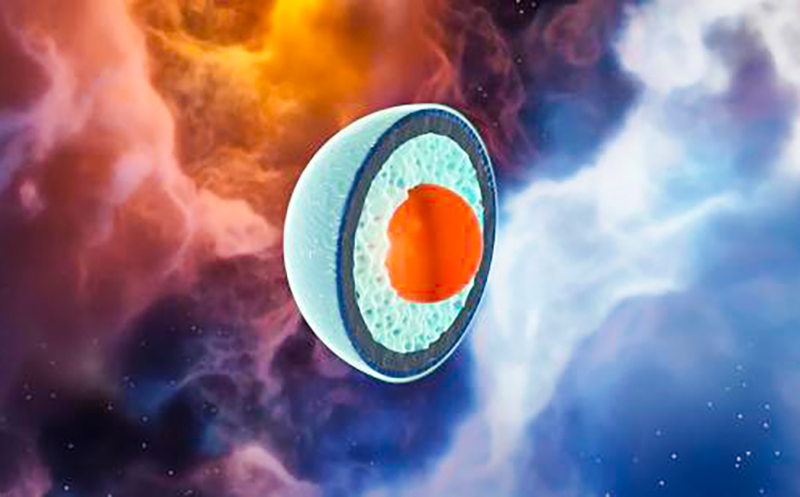

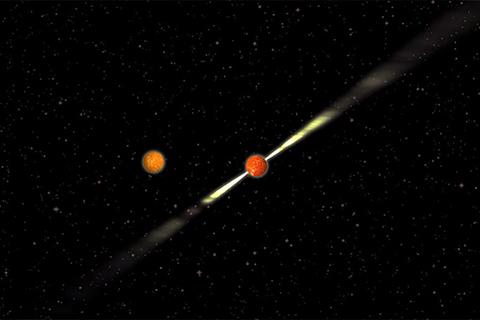

여기까지가 빛을 이용한 관측이었다면 최근에는 중력파와 중성미자(뉴트리노)를 이용해 우주를 관측하는 방법이 새로이 개발됐다. 이것이 바로 다중신호 천문학이다. 특히 중력파는 빛이 발생하지 않아 관측이 어려웠던 블랙홀의 합병이나 중성자별의 합병, 고밀도 천체 등을 관측하는데 용이하다. 또 중성미자는 전자기력이나 강력의 영향을 받지 않아 고밀도, 고에너지 환경의 탐사에 적합하다.

임 교수는 “이처럼 관측 기술이 계속해서 더 발달하게 되면 수천, 수만 개의 블랙홀과 중성자별의 충돌 현상을 관측하게 될 것이고 수십만 개의 외계행성이 발견될 것이다. 이를 통해 블랙홀과 같은 극단적인 환경에서의 물리법칙 이해나 우주배경복사 너머의 초기우주도 이해할 수 있을 것”이라고 천문학의 미래를 내다봤다. 또 "지금까지 보는만큼 우주를 알게 됐다면 앞으로는 알게 된만큼 더 잘 보려할 것이기 때문에 아는만큼 보게 될 것"이라고 덧붙였다.

- 김순강 객원기자

- pureriver@hanmail.net

- 저작권자 2021-03-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터