10월이 되면서 밤바람이 무척 차가워진 것을 느낄 수 있다. 추분(9월 22일)이 지나면서 태양의 고도는 하루가 다르게 낮아지고 있다. 이번 주 목요일은 24절기 중 찬이슬이 내리기 시작한다는 한로다. 지구 온난화로 지구의 평균 기온이 조금 올라갔다고 해도 겨울이 오는 것을 막을 수는 없다.

날씨가 추워졌다는 것은 낮이 짧아지고 밤이 길어졌다는 의미이기도 하다. 밤이 길어진 만큼 별을 볼 수 있는 시간도 길어졌다. 특히 이번 주는 화성이 지구에 가장 가까워지는 때이다. 이번 달에 화성을 보지 못하면 이렇게 밝은 화성을 보기 위해서는 무려 15년을 기다려야 한다. 평소에는 찾기 힘든 가을철의 희미한 별자리들이 올해는 화성으로 인해 조금은 쉽게 찾을 수 있다. 이번 주 별자리 여행의 주인공은 화성의 남쪽에 보이는 불가사의 별 '미라'로 유명한 고래자리이다.

화성이 지구에 가장 가까워지는 날

6일 밤 11시(우리나라 기준)는 화성이 지구에 가장 가까워지는 때이다. 화성이 가장 가까워졌다는 것은 화성이 가장 크게 보인다는 뜻이다. 이날 저녁 화성의 밝기는 -2.57등급으로 -2.32등급인 목성보다 밝다. 하지만 화성이 가장 밝게 보이는 날은 이번 주가 아니라 다음 주 수요일이다. 다음 주 수요일 화성의 밝기는 -2.62등급으로 지금보다 더 밝아진다. 그렇다면 화성이 가장 크게 보이는 날과 가장 밝게 보이는 날이 다른 이유는 무엇일까?

달의 경우를 생각해보면 어렵지 않게 이해할 수 있다. 달이 가장 밝게 보일 때는 달이 지구와 가장 가까워진 날이 아니라 해와 지구, 그리고 달이 일직선이 되어서 달이 가장 둥글게 보일 때이다. 마찬가지로 화성이 가장 밝게 보일 때도 해와 지구, 그리고 화성이 일직선 되어 화성이 완전히 둥글게 보이는 날인데 이날을 천문학에서는 충(Opposition)이라고 부른다. 화성이 해와 지구와 일직선이 되는 때는 우리나라 시간으로 10월 14일 오전 8시 20분이다. 결국 10월 13일 밤의 화성이 가장 밝게 보인다는 뜻이다.

화성이 지구와 가장 가까워지는 10월 6일 밤 화성의 시직경(지구에서 보았을 때의 겉보기 지름)은 22.57초이다. 밤하늘에서 별과 별 사이의 거리는 각도로 재는데 이것을 각거리라고 한다. 지평선에서 수직하게 머리 위까지는 90도이다. 1도를 60으로 나누면 1분이 되고, 1분을 다시 60으로 나누면 1초가 된다. 즉 1초는 1도의 1/3600이다. 해와 달의 지름은 각도로 0.5도, 즉 30분, 1800초이다. 화성의 지름이 22.57초라는 것은 해나 달에 비해 지름이 1/80 정도라는 뜻이다. 비록 화성이 달에 비해 무척 작지만 1년 후 화성이 지구에서 가장 멀어질 때의 겉보기 지름이 3.55초라는 것을 생각하면 지금의 화성이 얼마나 크게 보이는 것인지 이해할 수 있다.

화성의 겉보기 지름은 해와 지구, 그리고 화성이 일직선이 되는 10월 14일 아침 22.36초로 조금 작아진 상태이다. 하지만 화성의 밝기는 -2.62등급으로 조금 더 밝아져 있을 것이다. 10월 14일 새벽에는 화성이 100% 둥글게 보이는데 반해, 10월 6일 밤에는 화성이 99.6%로 완전히 둥글어지지 않았기 때문이다.

불가사의의 별자리 '고래자리'

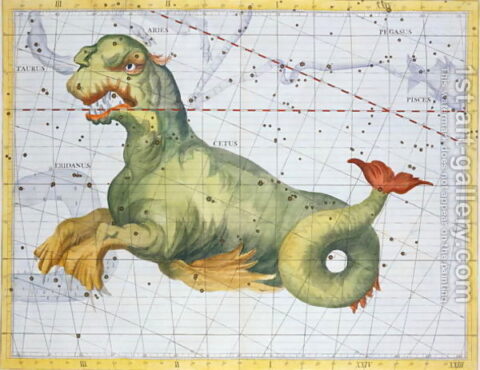

화성과 포말하우트의 중간쯤에 2등성인 별 하나가 보인다. 다른 별들이 대부분 4등급 이하여서 이 별을 찾는 것은 어렵지 않다. 이 별의 이름은 데네브 카이토스(Deneb Kaitos, 고래의 꼬리)로 고래자리에서 가장 밝은 별이다. 화성을 정점으로 고래의 꼬리별과 삼각형을 이루는 지점에 고래의 머리에 해당하는 별이 보인다. 이 별의 이름은 멘카르(Menkar, 고래의 콧구멍)로 꼬리별보다는 조금 덜 밝은 3등성이다.

도시에서는 이 두 별을 제외하고는 거의 볼 수 있는 별이 없다. 하지만 요즘 평소에는 볼 수 없었던 3등급의 별 하나가 두 별 사이에 보인다. 이 별은 '불가사의하다'라는 뜻의 '미라(Mira)'라고 불리는 별로 고래자리에서 가장 유명한 별이다. 이 별은 인류 역사상 최초로 발견된 변광성으로 약 330일을 주기로 밝기가 최대 2등급에서 최저 10등급까지 변한다. 별의 밝기가 일 년도 채 안 되는 기간에 천 배 이상으로 변한다는 사실은 직접 보지 않고는 믿을 수 없을 것이다. 이 별은 지난 9월 하순부터 이달 초까지 가장 밝아졌고, 점차 어두워져서 몇 달 후에는 시야에서 사라져 버릴 것이다. 미라가 다시 가장 밝아지는 때는 내년 8월 하순 경이다.

고래자리의 희미한 별 중에 유명한 별이 하나 더 있다. 바로 고래 꼬리의 남동쪽에 위치한 3.5등급의 타우(τ)별로 외계 생명체가 존재할지도 모른다고 알려진 최초의 별 중 하나다. 지구에서 약 12광년 떨어져 있은 이 별의 주위에 지구와 비슷한 행성이 있을 것으로 여겨져서 1960년 6월 전파를 이곳으로 보내 우주통신을 시도한 적이 있다. 이것이 유명한 오즈마 계획인데, 전파를 발사하고 24년이 지난 1984년부터 어떤 신호가 들어오길 기대했지만 지금까지 특별한 전파가 수신된 적은 없다.

그리스 신화에 의하면 고래자리의 주인공은 페르세우스 신화의 뒷부분에 나오는 동물로 에티오피아의 왕비 카시오페이아를 혼내주기 위해 바다의 신 포세이돈이 보낸 괴물이다. 괴물 고래는 에티오피아의 해안을 습격하여 그곳을 황폐하게 만들고 많은 사람들을 죽였다. 에티오피아의 왕인 케페우스는 결국 나라를 구하기 위해 가장 사랑하는 딸 안드로메다 공주를 재물로 바치게 된다. 안드로메다 공주가 희생되려는 순간 영웅 페르세우스가 나타나 메두사의 머리로 고래를 돌로 만들어 버렸고, 훗날 신들이 페르세우스의 영웅적인 업적을 기리기 위해 괴물 고래의 모습을 하늘의 별자리로 만들었다고 한다.

우리나라 별자리 이야기

올해는 1446년에 세종대왕이 한글을 반포한 지 574년이 되는 해이다. 하지만 실제로 세종대왕님의 뜻대로 모든 백성들이 한글을 익혀 널리 썼던 것은 100년이 채 되지 않았다. 그로 인해 입에서 입으로 구전되어 오던 많은 이야기들이 글로 옮겨지지 못한 채 사라져 버린 것은 안타까운 일이다. 그중 하나가 바로 우리 별자리 이야기이다.

현재 우리가 알고 있는 별자리는 대부분 그리스 신화와 관련되어 있다. 이것은 국제적으로 인정된 별자리가 고대 그리스 별자리를 기본으로 하고 있기 때문이다. 물론 이 별자리들의 기원은 아라비아의 목동들이었다.

사실 밤하늘의 별을 보면서 별자리를 만들었던 것은 아라비아의 목동이나 그리스의 과학자들만이 아니었다. 문명을 가지고 있는 대부분의 나라들은 그 나름대로의 별자리를 가지고 있었다. 전기가 없던 고대인들에게 밤하늘의 별은 무척 익숙한 대상이었다. 그들은 별자리를 만들어 밤하늘의 별들을 기억했다. 물론 별의 움직임을 관찰해서 방향을 찾고, 계절의 흐름을 알아내기 위해서 별자리를 만들기도 했을 것이다.

지금으로부터 수십 년 전만 하더라도 시골에서 할아버지 할머니들이 밤하늘의 별을 보며 옛날이야기를 해주던 시절이 있었다. 할아버지와 할머니는 그 할아버지 할머니에게 들었던 이야기를 그대로 전해주었다. 하지만 가로등이 점점 늘어나고, 급격하게 도시화가 진행되면서 입에서 입으로 전해지던 밤하늘의 이야기는 하나 둘 사라져 버렸다.

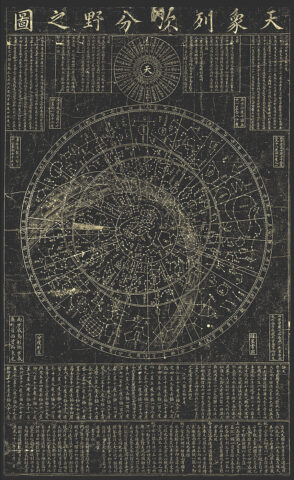

그리고 십여 년 전부터 조선시대의 석각천문도인 천상열차분야지도( 天象列次分野之圖)가 대중들에게 널리 알려지기 시작하면서 구전되어 오던 우리 별자리들은 더욱 자취를 감추게 되었다.

은하수를 사이에 두고 밝게 빛나는 두 별의 전설을 담은 직녀와 견우는 천상열차분야지도 속에서 공주와 평민의 신분의 벽을 넘지 못하고 1등성과 3등성의 조합으로 바뀌어 버렸다. 동쪽 하늘에서 떠올라 서쪽 하늘로 흘러가는 유난히 빛나는 삼형제 별로 알려진 오리온자리의 삼태성도 천상열차분야지도 속에서는 세 개의 제단을 뜻하는 희미한 세 쌍의 별로 바뀌었다.

우리 문화를 이해하기 위해서는 분명 한자를 알고 기억해야 한다. 하지만 분명한 것은 천상열차분야지도 속 한자로 된 별 이름이 우리 별자리의 전부가 아니라는 것이다. 천상열차분야지도는 조선시대의 국립천문대였던 서운관이나 관상감의 학자들을 포함해 극히 일부의 양반들이나 알 수 있었던 어려운 천문학 지도였다. 백성들은 한자를 잘 알지 못했을 뿐 아니라 한자를 아는 사람들 중에서도 천상열차분야지도를 보고 이해할 수 있는 사람은 극히 드물었다.

연변의 조선족들이나 중앙아시아의 고려인들 중에는 아직도 옛날 우리 별자리 이야기를 기억하는 사람이 있다고 한다. 책에서 배운 것이 아니라 할아버지 할머니에게서 입으로 전해 들은 이야기들이다. 한글날을 맞아 잊혀가고 있는 우리 별자리를 찾는 일도 흥미로울 듯 하다.

- 이태형(충주고구려천문과학관 관장)

- byeldul@nate.com

- 저작권자 2020-10-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터