인기 SF 만화 ‘우주형제’는 어린 시절 우주비행사가 꿈이었던 두 형제가 달까지 가는 과정을 그린 내용이다. 만화 속에서는 달 뒷면에 샤론 월면 전파망원경을 건설한다는 설정이 나온다. 굳이 달에 전파망원경을 세운 이유는 전파 방해가 없어서 더 효율적으로 우주를 관측할 수 있기 때문이다.

지난 8일 미항공우주국(NASA)은 2020년도 ‘혁신 고급 개념(NASA Innovative Advanced Concepts, NIAC)’ 프로그램을 발표했다.

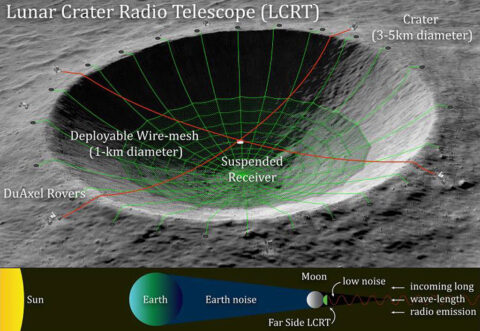

이번 NIAC 1단계 지원 사업 중에 샤론 월면 망원경과 유사한 ‘달 분화구 전파망원경(Lunar Crater Radio Telescope, LCRT)’이라는 연구 프로젝트가 선정되어 눈길을 끌고 있다.

전파망원경의 성능은 주로 안테나 크기에 비례한다. 현재 세계 최대의 전파망원경은 지난 2016년부터 정식 가동을 시작한 ‘500미터 구면 전파망원경(500m Aperture Spherical radio Telescope, FAST)’이다. 중국 구이저우성 핑탕현 산림지대에 건설된 이 망원경의 지름은 500m 규모로, 축구장 30개를 합한 면적과 비슷하다.

이전까지 가장 컸던 것은 푸에르토리코에 건설된 지름 305m급 아레시보 천문대 전파망원경이다. FAST는 아레시보 전파망원경보다 면적이 2배 이상 크고, 수신 감도가 2.25배가량 더 높다.

지표면에 건설된 전파망원경은 대기 전리층의 전파 교란, 지상에서 나오는 각종 무선 잡음 등의 영향을 받는다. 만약 우주 공간에 전파망원경을 띄울 수 있다면 같은 크기로도 더 효율적인 관측이 가능할 것으로 기대된다. 그러나 문제는 머나먼 우주로 건설자재를 운반하는 비용과 기술적 난관을 어떻게 극복하느냐다.

혁신적인 월면 전파망원경 건설 방법 제안

NASA 제트추진연구소(JPL)의 로봇 공학자인 셉타르시 반디요파디예(Saptarshi Bandyopadhyay) 박사는 달 뒷면의 분화구에 LCRT라는 거대 전파망원경을 건설하기 위한 혁신적인 기술을 고안해냈다.

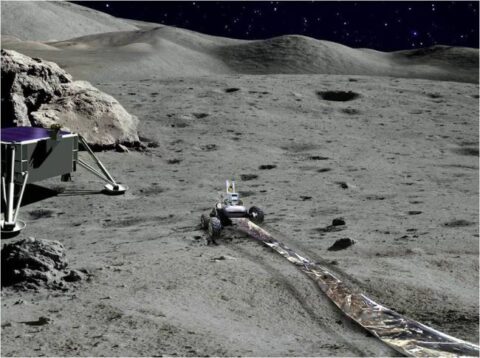

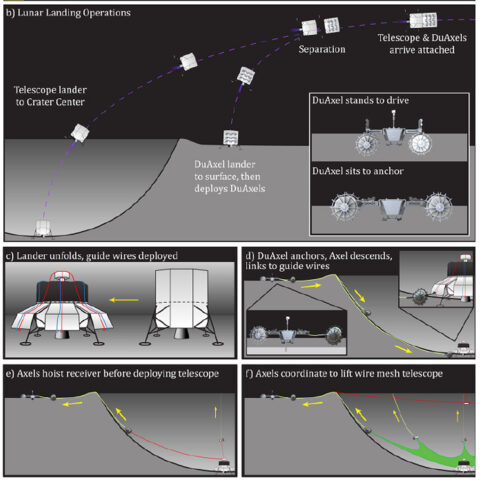

이 계획은 최대 직경이 3~5km인 달 크레이터에 로버를 착륙시켜 약 1km 길이의 철망을 여러 방향으로 끌어내고, 분화구 중앙에 수신기를 매달아 시스템을 완성하는 것이다. 이러한 방식으로 FAST보다 지름이 2배, 면적은 4배인 전파망원경을 건설할 수 있다.

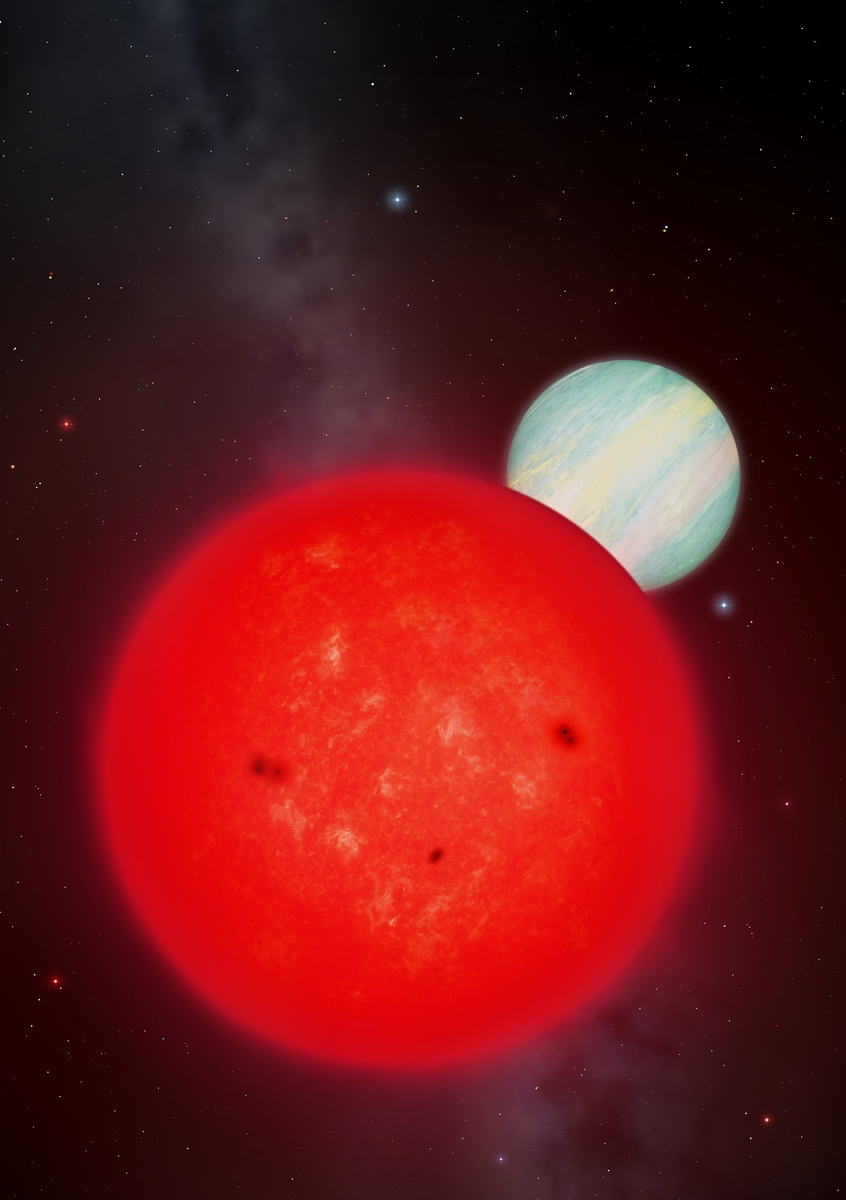

지상에선 전리층에 차단되어 30MHz 미만 주파수의 우주 전파는 감지하지 못한다. 또한, 지구 근처 궤도를 도는 위성은 지구에서 발생하는 잡음 때문에 감지 능력이 제한된다.

반면에 달 뒷면은 태양과 지구로부터의 전파 방해를 물리적으로 차단할 수 있어서 기존 전파망원경보다 훨씬 낮은 6~30MHz 주파수의 신호를 관측할 수 있다. 이 때문에 우주 분야에서 엄청난 과학적 발견이 가능할지도 모른다.

월면 로버를 이용해서 전파망원경을 설치한다는 개념은 이미 연구되던 분야다. 지금까지 나온 대부분 아이디어는 무인 로봇이나 사람이 직접 조종하는 로버를 통해 얇고 가벼운 안테나를 월면에 그냥 펼치는 방식이었다.

이번 연구는 아직 개념 검증 단계에 불과하지만, 달 분화구를 기반으로 더 적은 비용이 들어가는 거대 전파망원경의 건설 가능성을 제시한다.

LCRT의 최대 장점은 모든 작업 과정을 자동화해서 달까지 운반할 화물 중량을 크게 줄일 수 있다는 것이다. 이는 건설 비용의 절감으로 이어지게 된다.

반디요파디예 박사는 “이 프로젝트는 NASA의 실제 임무가 아닌, 연구를 시작하는 단계에 불과하다. NIAC 1단계 지원 사업에 선정되어 LCRT 개념의 실현 가능성을 연구하게 되었다”라면서 앞으로 9개월 동안 최대 12만 5000달러의 연구 자금을 지원받는다고 밝혔다.

연구팀은 NICA 1단계 연구를 진행하는 동안, LCRT의 기계 설계, 설치에 적합한 달 분화구 검색, 기존 문헌에서 제안된 다른 아이디어들과 LCRT의 성능 비교에 중점을 둘 예정이다. 여기서 좋은 평가를 받으면 NICA 2, 3단계로 계속 추가 연구를 진행할 수 있다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-04-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터