차세대 행성 사냥꾼이라 불리는 TESS 우주망원경이 최근 101광년 거리에서 지구 크기의 외계행성을 발견해 화제가 되었다. 지금까지 케플러 우주망원경 등의 활약으로 인류가 발견한 외계행성은 무려 4000개가 넘는다. 그중에 수백, 수천 광년 이상 떨어진 행성도 의외로 많은 편이다.

머나먼 미래에 인류가 다른 행성계로 갈 수 있게 된다면 생명체가 존재할 가능성이 있는 곳을 탐사할 것이다. 그러나 우주 공간은 지나치게 광활하다. 설령 빛의 속도로 100광년 거리를 왕복해도 2세기 넘게 걸리므로 태양계 주위 수십 광년 이내의 행성부터 방문할 가능성이 크다.

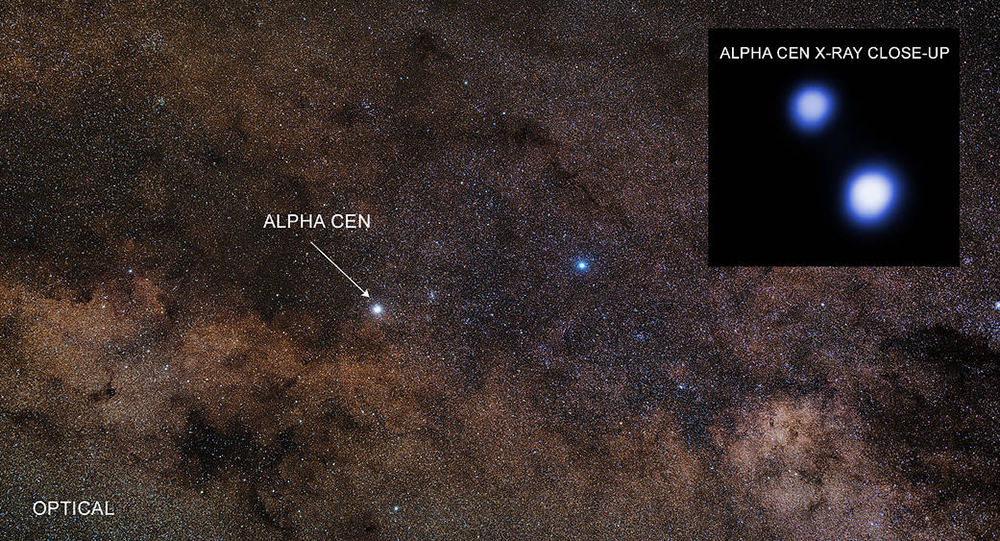

우리 태양계와 가장 가까운 별은 4.37광년 거리의 알파 센타우리와 4.23광년 떨어진 프록시마 센타우리다. 이 별 중에서 행성이 발견된 곳은 프록시마뿐으로, 알파 센타우리에서는 아직 행성을 발견하지 못했다.

트랜짓과 시선속도 관측법이 널리 쓰여

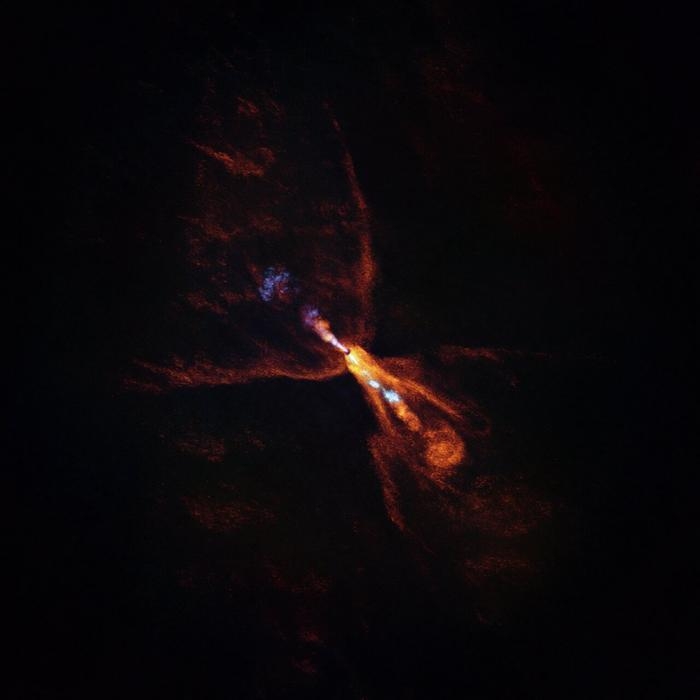

과학자들은 외계행성을 찾기란 멀리 떨어진 등대 불빛 바로 옆에서 희미한 촛불을 구별하기만큼이나 어렵다고 한다. 항성과 그 주위를 도는 행성의 밝기 차이가 매우 크기 때문이다. 그래서 외계행성의 발견은 거의 불가능한 것처럼 보이지만, 1990년대부터 몇 가지 간접 관측법으로 발견할 수 있었다.

오늘날 외계행성을 발견하기 위해 가장 널리 쓰이는 방법은 ‘트랜짓(Transit)’과 ‘시선속도(Radial Velocity)’ 관측법이다. 두 가지 관측법을 통해 알려진 대부분의 외계행성을 찾아냈다. 약 53만 개의 별을 관측해서 2800여 개가 넘는 외계행성을 식별해낸 케플러와 그 뒤를 이은 TESS는 모두 트랜짓 관측법을 사용하는 우주망원경이다.

트랜짓 관측법은 행성이 별 앞을 지날 때 별빛이 감소하는 현상을 감지하는 것이다. 이 방법을 이용하면 행성의 크기 및 모성과의 거리를 비교적 정확하게 예측할 수 있다.

반면에 시선속도 관측법은 도플러 효과를 이용해서 행성으로 인한 별의 떨림을 감지한다. 질량이 큰 행성이 있으면 중력에 의해 모성이 미약하나마 움직이면서 적색편이나 청색편이가 발생하는 것을 이용한 방법이다.

현재까지 발견한 가장 먼 행성은 약 2만 7710광년 거리의 ‘SWEEPS-11’이고, 생명체가 존재할 가능성이 있는 행성으로는 약 2540광년 떨어진 ‘케플러-443b’가 있다. 두 행성 역시 트랜짓 관측법으로 발견되었다.

가까워도 관측하기 어려운 알파 센타우리

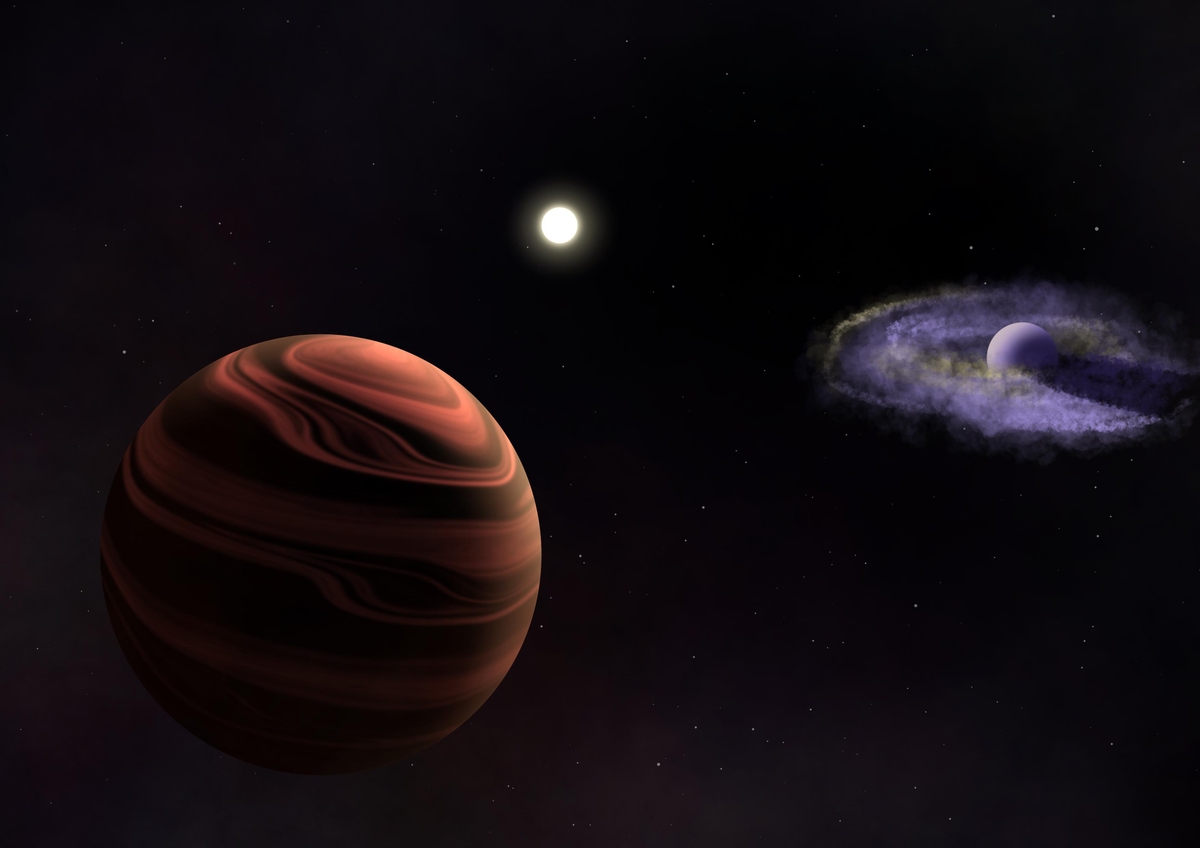

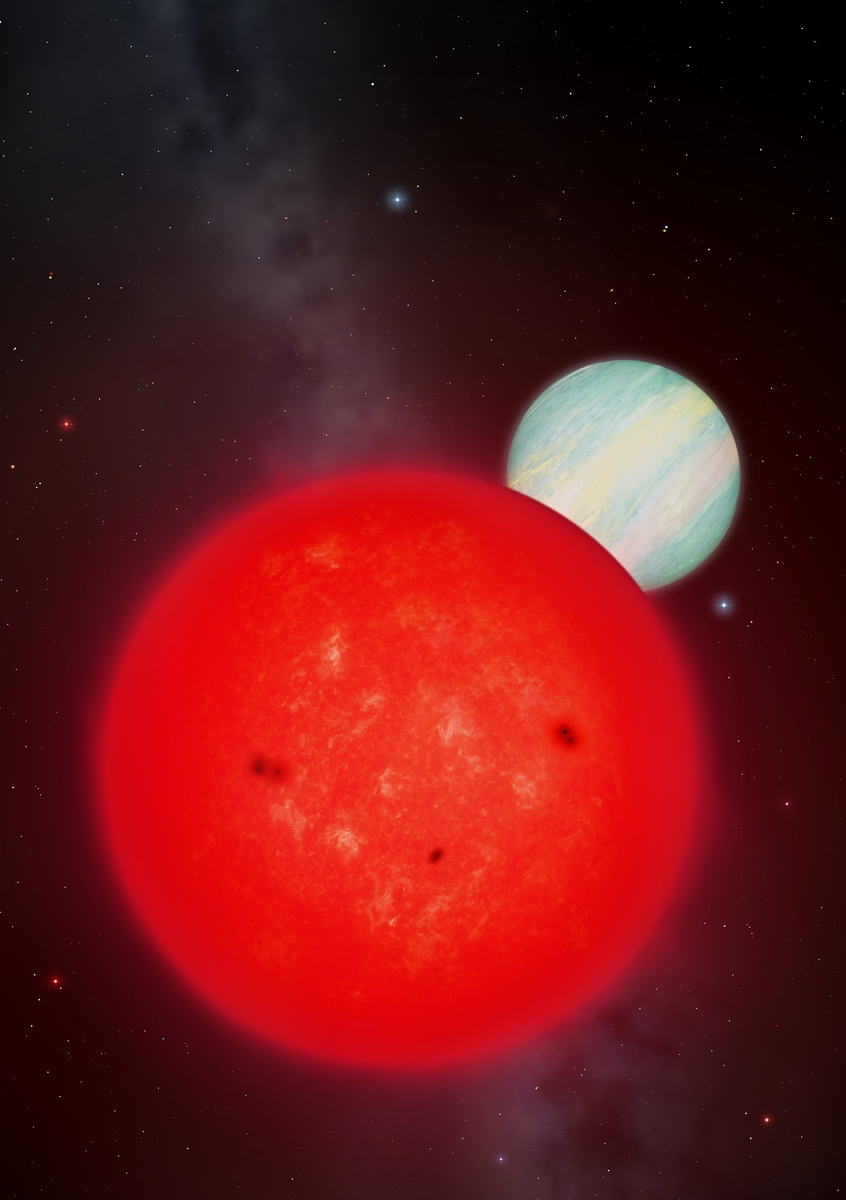

지난달 15일, 프록시마 센타우리에서 두 번째 행성 후보가 시선속도 관측법으로 발견되었다. 이전에 발견한 지구와 비슷한 크기의 첫 번째 행성 ‘프록시마 b’는 생명체 거주가능 영역 내에 있지만, 모성의 플레어 활동이 극심해서 생명체가 살기 어렵다고 여겨진다. 새로운 행성 후보는 지구 질량의 6배에 이르는 ‘슈퍼 지구’로 추정되며 모성과 멀리 떨어져 있어서 몹시 추울 것으로 예상된다.

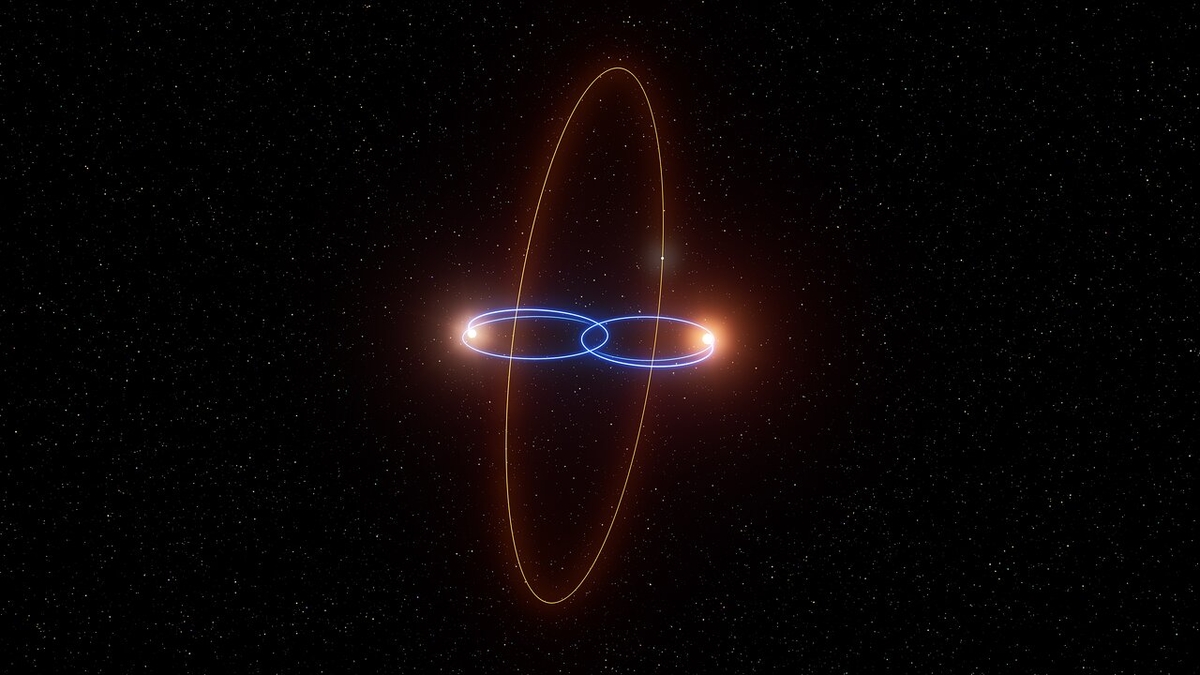

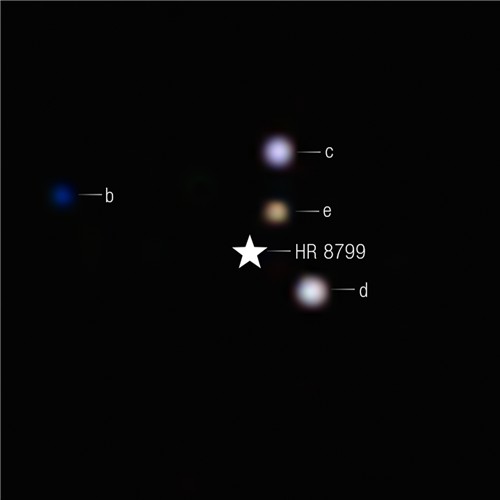

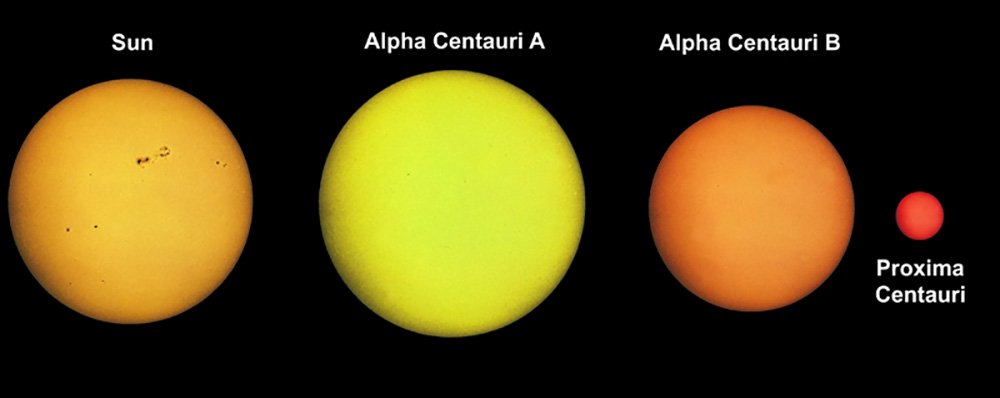

인접한 알파 센타우리에는 태양과 비슷한 크기의 두 별이 있다. 만약 이곳에 행성이 존재한다면 프록시마보다 더 유력한 탐사 후보지가 될 수 있지만, 아직 행성을 발견하진 못했다. 그러나 수천 광년 떨어진 행성을 발견해내는 기술력으로도 찾지 못했다면서 알파 센타우리에 행성이 없을 거라고 예단할 수는 없다.

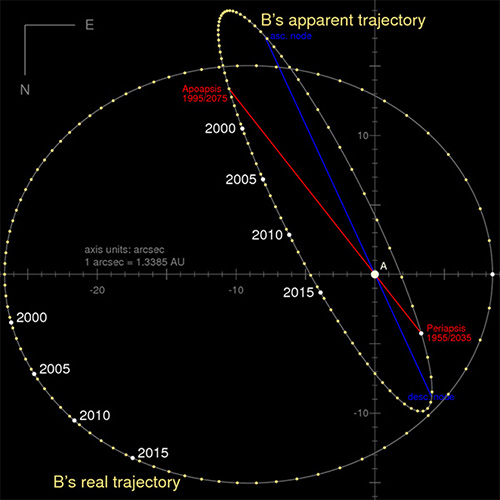

알파 센타우리 A와 B는 각각 태양 질량의 1.1배, 0.907배라서 행성이 있다면 프록시마와 같은 적색왜성보다 생명체가 존재할 가능성이 클 것으로 여겨진다. 두 별의 공전 주기는 80년이며 토성~천왕성 거리를 오가고 있지만, 현재는 불행히도 지구에서 바라볼 때 가장 근접한 시기다.

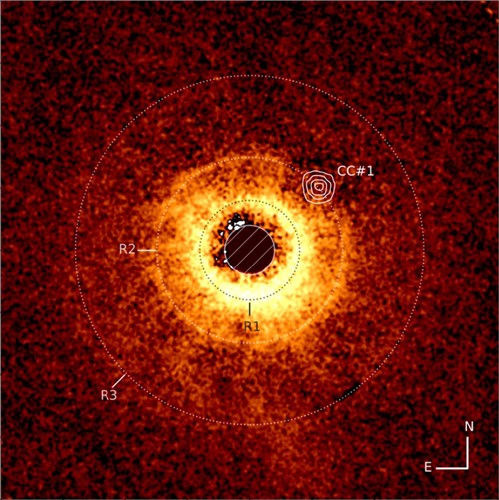

외계행성을 찾는 방법 중에 트랜짓 관측법은 지구에서 보이는 행성 공전궤도면이 우연히 별을 통과해야만 사용할 수 있다. 실제로 이러한 행성계는 극히 소수에 불과하며, 알파 센타우리는 비스듬한 궤도면을 지녀서 트랜짓으로 관측하기 어렵다. 또한, 시선속도 관측법은 별빛의 흔들림으로 측정하는데, 두 개의 별빛은 미세한 흔들림을 가리면서 함께 혼합되는 경향이 있다. 두 별이 하늘에서 가깝게 보일 때는 관측이 더욱 까다로워진다.

지난 2017년 예일대 천문학 연구팀의 발표에 따르면, 알파 센타우리 A에는 지구 질량의 50배 이상, 알파 센타우리 B에서는 지구 질량의 8배 이상인 행성은 없을 것이라고 한다. 궤도 주기를 분석해보니 행성 형성에 필요한 물질 상당량을 두 별이 흡수했는지 거대 행성이 존재하기 어렵다는 결과가 나왔다. 하지만 그보다 작은 행성이 존재할 가능성은 열려 있다.

천문학자들은 알파 센타우리 A와 B의 거리가 계속 멀어지고 있어서 점차 관측하기 쉬워질 것으로 기대하고 있다. 올해부터는 새로운 망원경으로 두 별을 개별적으로 관찰할 만큼 해상도가 개선될 전망이다.

칠레 남부 아타카타 사막의 VLT 망원경은 새로운 고해상도 분광기를 설치하여 알파 센타우리를 더욱 선명하게 관측하기 시작했다. 초당 10cm의 작은 흔들림을 포착할 수 있는 이 분광기는 이전 세대보다 10배나 우수한 성능을 자랑한다.

아직 알파 센타우리를 집중적으로 관찰하려는 계획은 없으나, 외계행성에 대한 기대감이 커질수록 가까운 별에서 행성을 찾으려는 시도가 이어질 것으로 예상된다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-02-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터