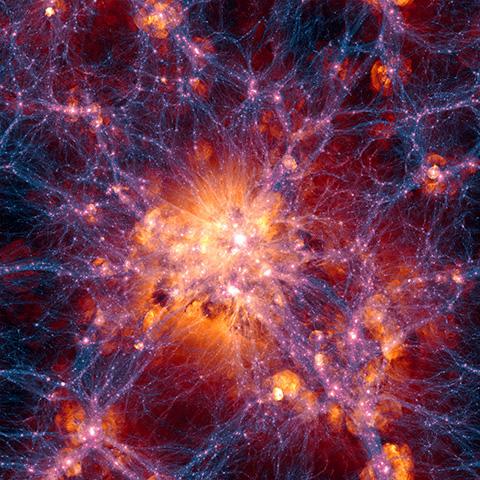

반물질은 의외로 우주에 흔한 물질이다. 특히, 전자의 반입자인 양전자(Positron)는 지구로 쏟아지는 우주선(Cosmic rays)에서도 예상보다 많은 양이 검출되고 있다.

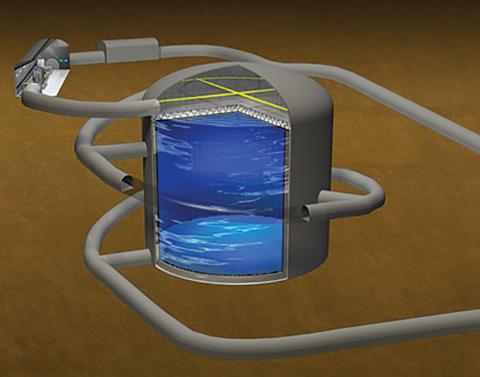

이러한 양전자의 출처로는 태양계 인근의 펄서가 유력하다. 그러나 2017년 멕시코 HAWC (High-Altitude Water Cherenkov) 감마선 관측소의 측정 결과를 분석한 국제연구진이 반론을 제기했다. 펄서에서 나온 양전자가 광자와 충돌하여 감마선으로 바뀌기 때문에 지구까지 도달하지 못한다는 주장이다. 그 뒤 양전자의 생성 원인을 놓고 암흑물질 입자가 붕괴하면서 발생했을 가능성이 제시되었다.

지난해 12월 17일 과학학술지인 ‘피지컬 리뷰 D(Physical Review D)’ 발표 논문에 따르면, 펄서에서 나온 양전자가 소멸하지 않고 지구에 도달할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 이 연구로 펄서가 우주선에 포함된 양전자의 기원이라는 기존 가설이 다시 설득력을 얻게 됐다.

지구 근처 양전자의 출처는?

워싱턴 가톨릭대학교의 천체물리학자인 마티아 디 마우로(Mattia Di Mauro) 박사 후 연구원이 주도한 연구팀은 태양에서 800광년 떨어진 펄서인 ‘게밍가(Geminga)’를 관찰했다. 2년 전에 HAWC 연구진도 이 천체가 방출하는 감마선을 측정하여 펄서가 지구에 쏟아지는 양전자의 근원이 아니라는 결론을 내린 바 있다.

지난 10년간 과학자들은 ‘페르미 감마선 우주망원경(Fermi Gamma-ray Space Telescope)’과 국제우주정거장의 ‘알파 자기분광계(AMS-02)’로 측정한 자료를 분석했고, 그 과정에서 예상보다 더 많은 양의 고에너지 양전자를 발견할 수 있었다.

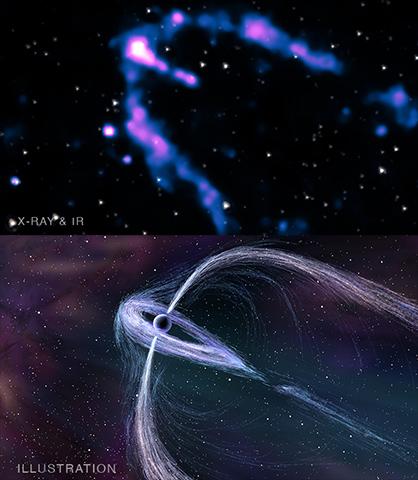

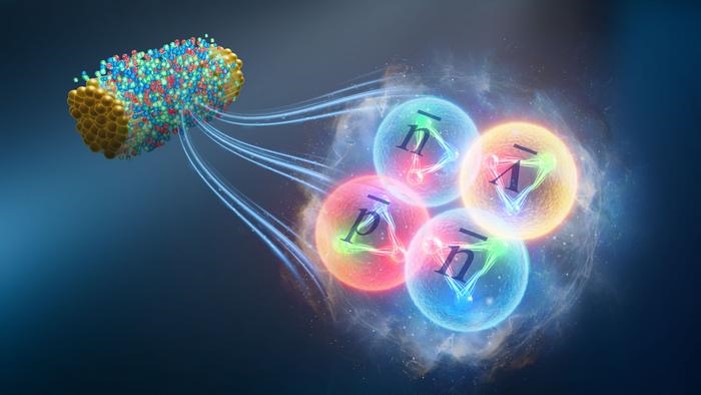

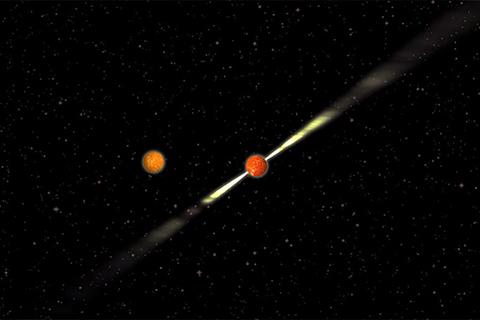

펄서는 전자와 양전자 구름으로 둘러싸여 있다. 펄서 표면에서 방출된 입자가 중성자별의 강력한 자기장에 의해 거의 광속까지 가속하기 때문이다. 이러한 우주선 입자는 전하를 띠고 있어서 자기장이 발생하면 경로가 바뀌게 되므로 그 근원을 추적하기 어려워진다. 태양계와 가까운 게밍가 같은 펄서들이 양전자의 주요 방출원으로 여겨졌지만 정확한 출처는 알 수 없었던 이유다.

마우로 박사는 “우리의 분석은 왜 특정한 우주 입자가 지구 근처에 비정상적으로 풍부한지에 대하여 펄서가 해답이 될 수 있다는 것을 암시한다”라고 밝혔다.

저에너지 영역 감마선 데이터를 분석해

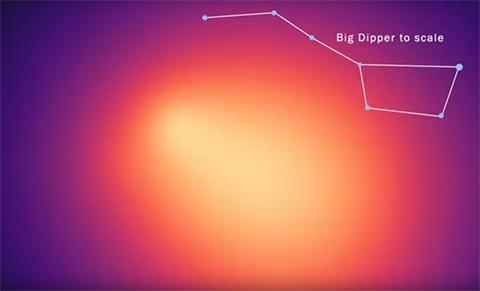

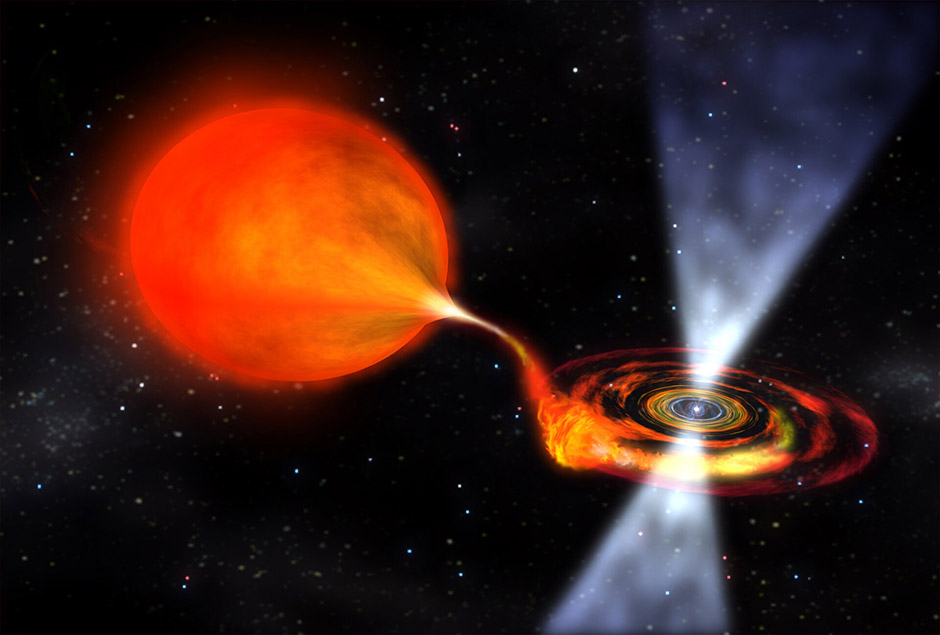

게밍가는 지구와 가까울 뿐만 아니라 매우 밝은 천체다. 이 펄서의 후광(Halo)은 맨눈으로 볼 수 없으나, 감마선 망원경으로 보면 보름달의 40배나 된다.

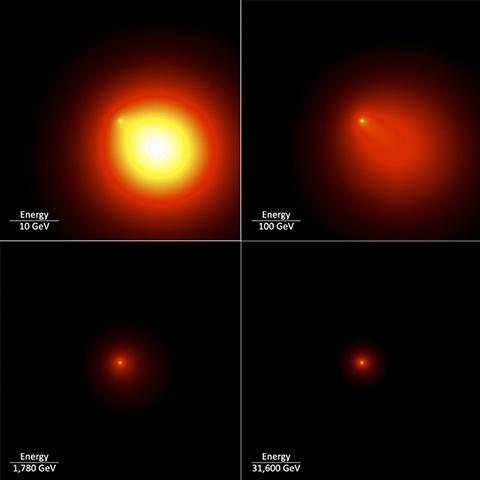

마우로 박사와 연구자들은 페르미 우주망원경에 탑재된 ‘광역 망원경(Large Area Telescope, LAT)’의 관측 데이터를 분석한 결과, HAWC 연구팀이 수집한 것보다 낮은 에너지 영역의 감마선 후광을 발견했다.

이번 연구에 참여한 독일 아헨공과대학교(RWTH Aachen University)의 실비아 만코니(Silvia Manconi) 박사 후 연구원은 “후광을 연구하기 위해 성간 가스 구름과 우주 광선 충돌에 의해 생성된 확산광을 포함하여 다른 모든 감마선을 제거해야만 했다”라면서 “우리는 서로 다른 10가지 성간 방출 모델을 사용해서 데이터를 분석했다”라고 밝혔다.

외부 감마선을 제외하고 남은 것은 10 GeV 에너지 영역에서 천구의 약 20도를 차지하는 광대한 감마선 후광이었다. 이는 북두칠성의 크기와 비슷하며 낮은 에너지 영역에서는 오히려 후광이 더 컸다. 10 GeV는 100억 전자볼트(eV)로 우리가 일상에서 보는 가시광선 광자 에너지의 수십억 배에 해당한다.

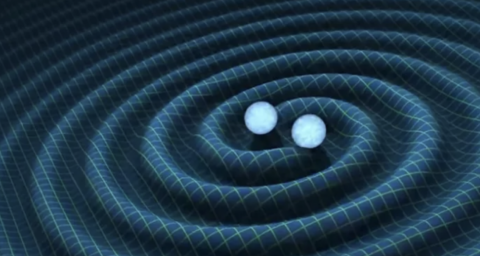

펄서에서 방출된 가속 전자와 양전자는 별빛과 충돌하여 감마선 후광이 발생하는데, 이를 ‘역 콤프턴 산란(inverse Compton scattering)’이라고 부른다. HAWC 연구진은 게밍가 후광의 크기를 고려하면 양전자가 지구에 도달하기 전에 모두 감마선으로 바뀔 것으로 예상했다.

반면에 새로운 감마선 후광 모델은 에너지 레벨에 따라 방출이 어떻게 변하는지 보여준다. 게밍가의 후광은 10 GeV 영역일 때 가장 컸지만, 높은 에너지 영역에서는 후광이 더 작아진다. 그 이유는 저에너지 입자일수록 별빛과 상호 작용하여 감마선으로 바뀌기 전에 펄서로부터 훨씬 더 멀리 이동하기 때문이다. 후광의 크기만으로 단순 계산할 수 없다는 뜻이다.

연구팀은 페르미 위성의 LAT 데이터가 초기 HAWC 관측치와 호환 가능하다고 판단했다. 따라서 게밍가에서 방출된 것만으로도 현재 측정되는 고에너지 양전자의 20%를 차지할 수 있다. 만약 은하계에 속한 모든 펄서의 누적 방출량을 추정하면 지구에 쏟아지는 양전자의 기원을 설명할 수 있을지도 모른다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-01-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터