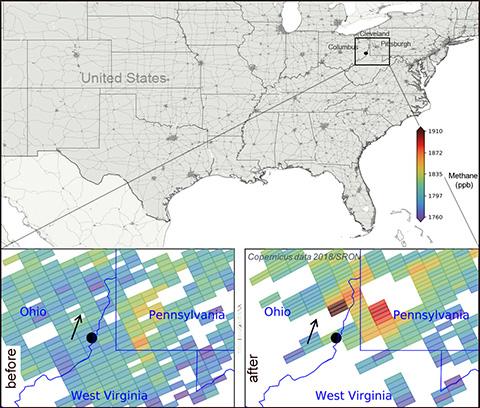

2018년 미국 오하이오에서 발생한 천연가스정 폭발 사고로 강력한 온실가스인 메탄이 5만 톤 이상 누출된 것으로 뒤늦게 밝혀졌다. 이는 대부분 유럽 국가들이 석유나 천연가스 산업에서 1년 동안 배출하는 것보다 더 많은 양이다.

이 사실은 지난 16일 ‘미 국립과학원 회보(PNAS)’에 미국과 유럽 공동 연구팀이 진행한 연구 결과가 발표되면서 알려졌다

대규모 메탄 누출 사고가 묻힐 뻔

엑손모빌 자회사가 운영하는 오하이오주 벨몬트 카운티의 천연가스정이 폭발한 것은 지난 2018년 2월이다. 사고가 발생하자 반경 1마일 내에 거주하는 주민 100여 명이 긴급 대피하는 소동까지 벌어졌다. 그러나 당시에는 단순한 가스 누출 사고로 여겨져서 언론의 관심을 거의 끌지 못했다.

인공위성을 활용한 새로운 분석 결과가 나오면서 놀라운 사실이 밝혀졌다. 센티널-5P 위성의 관측 자료에 따르면, 오하이오 가스정은 사고 직후 20일간 시간당 약 120톤의 메탄을 분출했다. 이는 엑손모빌이 발표한 추정치보다 5배나 많은 양이고, 미국 역사상 최악으로 꼽히는 2015년 알리소 캐니언 천연가스 저장소의 누출 사고에서 측정된 일일 배출량의 두 배에 이른다.

이처럼 오차가 큰 이유에 대해서 연구팀은 “석유와 천연가스 분야의 사고로 인한 메탄 배출은 감시하기 매우 어려워서 기존 연구에서는 거의 보고되지 않았다. 주된 이유 중 하나는 그러한 사건이 진행될 동안 측정이 부족하기 때문이다”라고 설명했다.

지금까지 가스 누출 사고가 발생하면 직접 현장을 방문해서 측정하거나, 항공기로 주변 대기를 분석해서 누출량을 추산해왔다. 위성을 이용한 본격적인 관측이 시작된 것은 최근의 일이다. 장시간에 걸쳐 대기 성분을 조사하는 일은 있었어도, 단기간 사고에서 누출된 가스까지 측정한 사례는 이번이 처음이다.

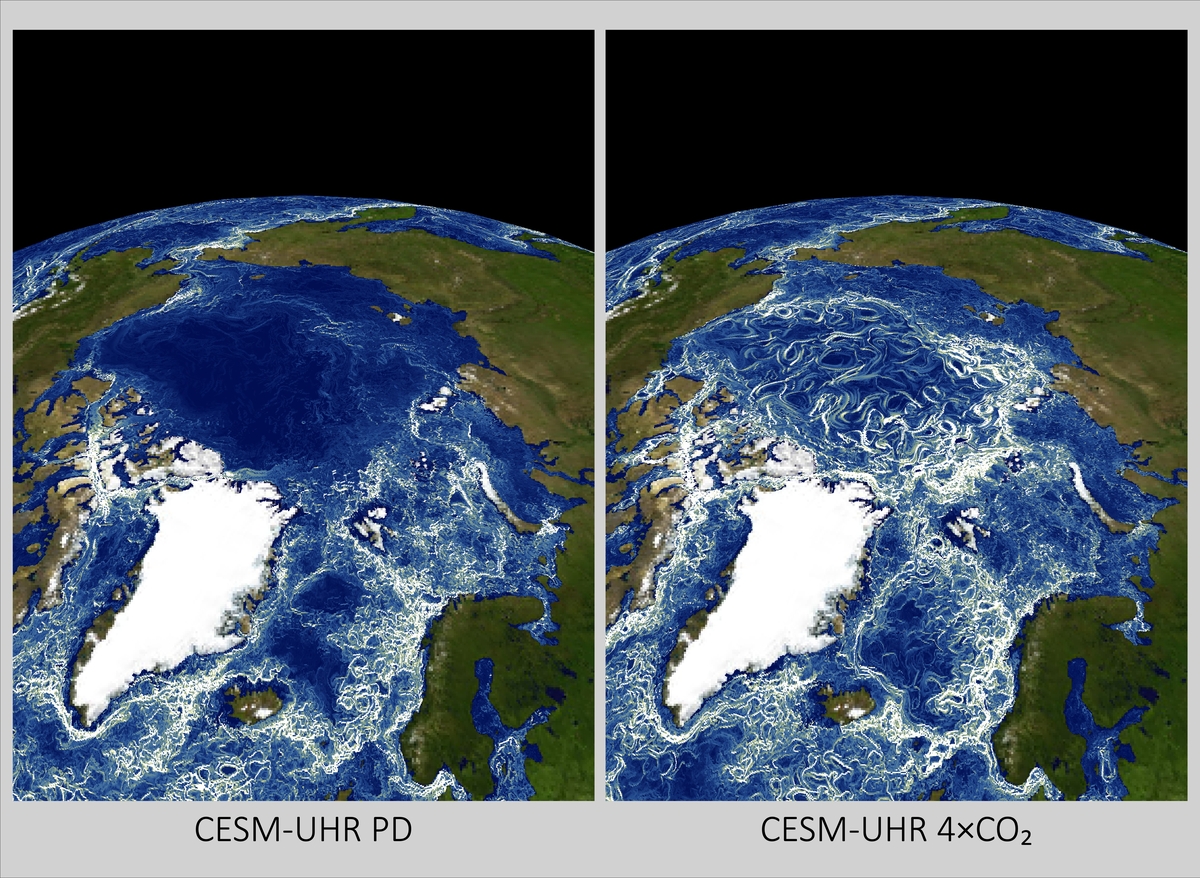

석탄 대신에 천연가스를 태우면 온실가스 배출량이 절반가량 줄어든다. 그러나 천연가스의 주성분인 메탄은 이산화탄소보다 25배 강력한 온실가스다. 대기 중에서 메탄의 반감기는 10년 정도로 매우 짧은 편이지만, 연소하기 전에 대기로 빠져나가면 20년 동안 같은 양의 이산화탄소보다 80배 더 큰 온실 효과를 일으킬 수 있다.

저명한 환경학자이자 이번 논문의 공동 저자인 스티븐 함부르크(Steven Hamburg) 교수는 “현재 우리가 겪고 있는 지구 온난화 원인 중에 4분의 1은 인위적으로 발생한 메탄이 차지한다”라고 말했다.

미국 에너지관리청(EIA)에 따르면 미국 내에는 99만 1000개의 석유 및 천연가스정이 있다. 그렇다면 앞으로도 유사한 사고가 발생할 가능성이 상존한다는 것으로 의미한다.

인공위성 활용이 중요해

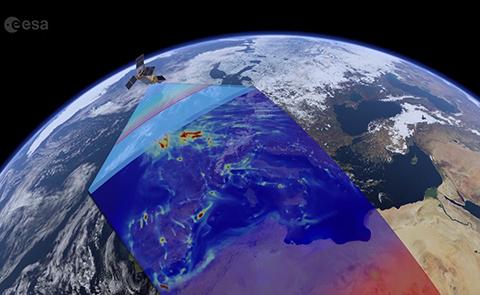

이번 연구는 예측할 수 없는 사고로 인한 온실가스 배출을 감시하는 데 인공위성이 유용함을 입증했다. 위성전문가이자 논문의 공동 저자인 일스 아벤(Ilse Aben) 교수는 “단 한 번의 관측으로 대형 배출원에서 메탄가스가 나오는 것을 볼 수 있다. 이것은 이전까지 할 수 없었던 완전히 새로운 방법이다”라고 말했다.

센티널-5P(Sentinel-5 Precursor)는 유럽우주국(ESA)이 대기 오염을 감시하기 위한 ‘코페르니쿠스 프로그램(Copernicus Program)’의 일환으로 개발한 첫 번째 위성이다. 2017년 10월 발사되어 관측을 시작한 지 몇 개월 만에 대규모 메탄 누출을 발견할 수 있었다.

ESA의 센티널-5P 미션 관리자인 클라우스 제너(Claus Zehner) 박사는 “위성이 관측한 결과는 특정 지점에서 방출되는 온실가스 농도를 측정할 수 있음을 보여준다”라고 밝혔다.

센티널-5P 위성에는 ‘Tropomi(TROPOspheric Monitoring Instrument)’라고 하는 자외선, 가시광선, 근거리 및 단파장 적외선 분광계가 탑재되었다. 이 장치는 오존, 메탄, 포름알데히드, 에어로졸, 일산화탄소, 이산화질소 및 이산화황을 감지할 수 있다.

Tropomi는 약 2600km 너비의 영역을 7x7km의 해상도로 1초마다 스캔한다. 격자는 분광계를 사용하여 다른 파장으로 분리되며, 각 스펙트럼 대역을 4개의 다른 검출기로 측정하게 된다. 이러한 방식으로 대류권의 메탄 배출량을 정확히 파악해낸다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2019-12-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터