일반적으로 '별자리'라고 하면 황도 12궁의 서양식 별자리를 떠올린다. 국제천문연맹(IAU)이 1928년 총회에서 별자리의 계통을 정리하면서 88개의 별자리를 공인했기 때문이다. 그래서 동양에는 별자리가 없거나, 과학적이지 않다고 생각하는 경우가 있다.

하지만 동양에도 '3원(垣) 28수(宿)'라는 별자리가 있다. 동양의 별자리와 서양의 별자리는 무엇이 다를까. 그리고 동양의 별자리는 왜 세계의 기준점이 되지 못했을까. 한국천문연구원 양홍진 연구원의 도움을 얻어 알아보았다.

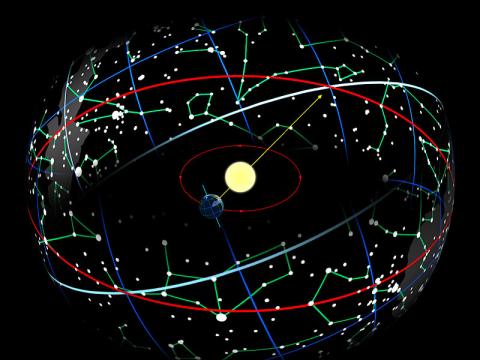

서양 별자리는 하늘에서 태양이 지나다니는 길인 황도대를 12개로 나누면서 시작되었다. 계절의 의미를 찾기 위해 황도대를 30도씩 나누어 태양이 어느 별자리를 지나가는지 관찰하였다. 반면 동양 별자리는 북극과 적도를 기준으로 하늘을 나누었다. 북극과 북극 주변을 '3원'(자미원, 태미원, 천시원)이라 불렀고, 바깥쪽 영역을 '28수'라고 불렀다.

같은 하늘이지만 서양과 동양이 다르게 해석한 이유는 문화적 차이 때문이다. 별자리가 만들어질 때는 관련 신화나 활용 목적, 학문적 배경 등 다양한 요소가 적용된다. 서양과 동양은 완전히 다른 시작점에서 별자리 문화를 갖게 되었다.

서양은 태양을 중심으로 하늘의 별을 나누었고, 태양이 어디에 있는가를 보았다. 하늘에서의 별자리 자체를 보기 보다는 한 사람이 어느 별자리에 해당할 때 태어났는지를 보고 점을 치는데 활용했다.

반면 동양은 실제로 천체가 회전하는 중심을 가지고 별자리를 관찰했기 때문에 시간 측정이 가능했다. 그래서 동양에서는 별자리를 가지고 계절과 시간을 측정하였다. 농사를 짓는 동양의 문화권에서는 별자리가 상당히 중요한 역할을 할 수 밖에 없었다.

동양 별자리의 28수, 유래는 무엇인가

동양 별자리 '28수'의 유래를 두고 여러 의견이 있는데, 가장 유력한 해석은 달의 공전주기와 관련짓는 견해이다. 달이 천구 상을 운행하면서 머문다는 의미로 잠잘 숙(宿)자를 붙여 '28숙'이라 부르다, 별자리인 까닭에 별자리 수(宿)로 의미가 확장되었다는 것이다.

하지만 이는 잘못된 해석이다. 28수에 대해 처음 서양에 소개할 때, 달이 머문다는 의미에서 '28 lunar mansions'라는 표현을 사용하면서 생긴 오류이다. 달은 계속 비슷한 속도로 움직이지만 28수 자리의 간격은 다 다르다.

만약 이 해석대로라면 28수의 간격은 같아야 하지만, 사실은 그렇지 않다. 영어로 번역하는 과정에서 의미가 추가되었고, 이것이 학회에서 발표되면서 많이 사용하게 되었다. 28수는 단순히 28개의 별자리를 의미하는 것일 뿐, 그 이상의 의미는 없다.

그렇다면 28수의 시작은 무엇일까. 중국 별자리의 역사에서 그 유래를 찾아볼 수 있다. 28수 별자리가 드러난 것은 BC 433년 전국시대에 후복성 수연지방에 만들어진 증후을묘(曾侯乙墓)에서 발견된 나무 상자이다.

무덤 안에서 나무 상자 하나가 발견됐는데, 이 뚜껑에는 북두칠성을 나타내는 북두(北斗)라는 글자가 남아 있었고, 이 글씨 주변으로 28개의 별자리가 나타나 있었다. 이미 당시 28수 별자리가 자리잡고 있었음을 알 수 있다.

별자리 활용도는 동양이 더 컸을 것

사실 별자리가 만들어진 배경이나 활용된 것을 보면 그 목적은 동양이 더 컸을 것으로 보인다. 하지만 근세기에 접어들면서 서양은 과학이 발달하기 시작했다. 별자리 측정과 측정한 별자리를 황도로 만드는 것에 굉장히 정밀하게 접근했다.

반면 동양은 시간이 지날수록 과학적인 정밀성을 높이기 보다는 의미를 부여하는 일을 주로 하였다. 그렇기 때문에 중국과 한국은 같은 동양의 별자리 체계를 갖고 있음에도 불구하고, 12~14세기 별자리를 보면 두 나라의 별자리 위치가 굉장히 많은 차이가 난다.

정밀하게 하늘을 측정해온 서양의 입장에서는 하늘에 떠있는 별과 동양에서 말하는 별을 맞추기 어려웠을 것으로 보인다. 무엇보다 서양에서는 별을 관측하여 기록으로 남겨두고 이를 꾸준히 업데이트했다. 반면 동양에서는 그런 기록이 없고 별의 위치도 정확하지 않다.

또 하나는 동양의 별자리는 대부분 밝은 별을 표현해두었다는 점이다. 그 중에 어떤 것은 잘 보이지 않는 별도 표현된 경우가 있었다. 서양인의 입장에서는 그 별의 위치가 잘못 표시된 것인지, 아니면 다른 의미로 가상의 별을 표현해둔 것인지 알 수가 없었다. 과학적으로 접근하기 어려웠다.

사실 같은 동양의 별자리라고 해도 한국과 중국은 다른 별자리를 가지고 있다. 한국은 실제 관측을 중시했고, 이를 통해 우리 조상이 실리적인 천문학을 추구했음을 알 수 있다. 중국이 점성술과 정치적 목적으로 별자리를 활용한 것과는 다르다.

- 이슬기 객원기자

- justice0527@hanmail.net

- 저작권자 2015-11-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터