화성 유인탐사 프로젝트의 일환으로 한 팀의 과학자들이 화성에 파견된다. 연구를 수행하던 중 급작스러운 모래폭풍이 몰아치고 급히 우주선이 이륙하면서 식물학자 한 명이 화성에 낙오된다. 다음 우주선이 화성에 가려면 남은 시간은 4년. 이 우주인은 과연 살아남을 수 있을까?

앤디 와이어의 베스트셀러 소설을 원작으로 오는 8일 국내 개봉을 앞둔 영화 <마션>의 줄거리다. <마션>은 ‘공상’의 비중이 컸던 기존의 공상과학(SF)과 달리 과학적 사실을 정확히 보여주려고 애쓴, ‘과학계에 보내는 러브레터’라는 찬사를 받고 있다.

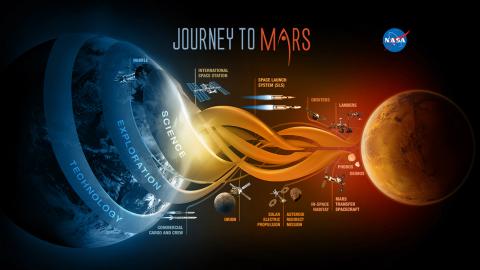

영화에 등장하는 다양한 과학 기술은 현재 미 항공우주국(NASA, 이하 나사)에서 진행되고 있는 화성 탐사 프로젝트의 실제 기술을 반영하고 있다. 영화의 과학기술 자문을 맡았던 나사는 홈페이지에서 <마션>에 등장하는 화성 탐사 기술을 소개하고 있다.

영화를 보기 전에 실제 화성의 모습과 2015년 현재까지 인류의 우주 탐사기술이 어디까지 왔는지 알아보도록 하자. (자세한 내용은 나사 홈페이지 http://www.nasa.gov/feature/nine-real-nasa-technologies-in-the-martian 참조)

인류가 본 최초의 화성은 지나가던 우주선이 우연히 찍은 흐릿한 사진 한 장이었다. 화성은 다른 행성보다 지구와 가깝다는 이점이 있고 무인 탐사선을 통해 과거에 대양이 존재했을 것이라는 사실이 밝혀지기도 하면서 다양한 영화와 소설의 배경으로 자주 등장하는 등 관심을 가장 많이 받는 행성 중 하나로 자리매김해왔다. 지난 주에는 화성에 실제로 소금물이 존재한다는 사실이 확인되어 화제가 되기도 했다.

안타깝게도 <마션>은 화성의 흙 속에 물이 존재하는지 알지 못하는 상태에서 제작됐다. 다행히 요즘은 우주공간에서 물과 산소 걱정은 그렇게 많이 하지 않아도 된다. 우주정거장에서는 ‘수분 재활용 시스템(WRS;water recovery system)’이 사용되고 있다. 이 시스템을 이용하면 소변, 손을 씻은 물, 양치한 물 등 우주공간에 존재하는 단 한 방울의 물도 낭비하지 않고 끊임없이 재사용할 수 있다. 산소 역시 물과 비슷한 방식으로 계속 재사용하는데, 연료를 태울 때나 호흡의 결과로 발생하는 이산화탄소로부터 산소를 재생산해낼 수 있다.

그럼 먹을 거리는 어떻게 할까? 국제우주정거장에서는 지구로부터 신선한 식품을 안정적으로 보급받을 수 있지만, 화성까지 가려면 최소한 9개월이 걸리기 때문에 국제우주정거장과는 상황이 아주 다르다. <마션>의 주인공은 화성에서 식량 문제를 해결하려고 감자를 키운다. 화성에서 작물을 키우는 게 실제로 가능할까?

나사는 다양한 우주 농법을 연구하고 있으며 2014년에는 우주인 키엘 린드그렌(Kjell Lindgren)이 국제우주정거장에서 상추 재배에 성공하기도 했으니 화성에서 감자 밭을 일굴 날이 정말 올 지도 모르겠다.

여기까지는 <마션>에 문제가 없어 보이지만, 시작부터 커다란 과학적 오류가 하나 있다. 화성은 중력이 낮고 대기에 공기가 매우 희박해서 기압이 지구의 1%도 채 되지 않는다. 화성에 모래먼지가 많이 이는 건 사실이지만 모래 입자의 크기가 매우 작고 기압이 낮기 때문에 아무리 바람이 심하게 불어도 깃발 하나 똑바로 펼치지 못할 정도다.

<마션>의 이야기가 시작되는 엄청난 폭풍은 실제 화성에서는 절대 볼 수 없다. 또 화성에 간 우주인들은 지구에서처럼 걸어다니기 보다 콩콩 뛰어다녀야 맞다. 사실 <마션>의 원작자도 이 사실을 몰랐던 건 아니지만 극적인 장면을 위해 ‘공상’의 여지를 남겨둔 것이라고 하니, 멋진 장면을 즐기고 넘어가도록 하자. 맷 데이먼이 140분 동안 콩콩 뛰어다닌다면 그것 역시 몰입도를 떨어뜨릴 것 같긴 하다.

마지막으로 우주의 주거공간에 대해 살펴보자. <마션>에는 ‘햅(hab)’이라는 주거공간이 등장한다. 실제로 나사에서는 ‘HERA’라고 불리는 2층짜리 우주용 집을 개발했다. HERA에서 14일간 거주하면서 우주에서 하게 될 과제를 수행하는 시험은 이미 성공했고 곧 60일짜리 시험이 진행될 예정이다.

이 같은 우주 주거공간 개발 계획은 로버트 추브린 박사가 오래 전 세웠던 화성 탐사 계획의 일부로 시작되었다. 그 내용은 수 개월간 지낼 수 있는 우주용 집 몇 채를 화성에 설치하여 실험을 하고, 그 동안 연료와 물자를 실은 새로운 우주용 집이 출발하는 과정을 연속적으로 진행하는 것이다. 이렇게 하면 실험도 연속적으로 진행할 수 있고 최종적으로 화성으로 보내진 다수의 우주용 집들이 서로 연결되어 영구적인 인간의 거주지를 형성할 수도 있다.

이미 국제우주정거장에서는 인간이 1년 동안 머무르는 데 성공했으니 화성에서도 장기간 머무르는 것이 가능해지는 것은 시간문제로 보인다. 화성에서의 장기 체류가 성공한다면 인류가 지구 밖으로 이주할 날도 머지 않아 올 것 같다.

그나저나 영화의 결말에서 주인공 와트니는 무사히 지구로 귀환하게 될까? 이 영화에서 보여지는 과학 기술이 공상의 산물이 아니라 현재의 과학 기술을 충실하게 반영하고 있다는 것을 생각해보면 10년쯤 뒤에는 인류가 장기간 화성에 머무르는 게 당연하게 여겨질지도 모르겠다. 영화 속 대사처럼 ‘지난 40억년 동안 그곳에는 생명체가 없었지만’ 지구로부터 이주한 미래의 인류가 화성인이 될 수도 있지 않을까?

- 박솔 객원기자

- 저작권자 2015-10-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터