'코스모스'의 저자인 칼 세이건(Carl Edward Sagan)은 '이 우주에서 지구에만 생명체가 존재한다면 엄청난 공간의 낭비다'라는 말을 한 적이 있다. 그 뿐만 아니라 많은 사람들이 우주 어디엔가 우리와 같은, 혹은 우리보다 더 뛰어난 문명을 갖춘 외계 생명체가 있을 것이라고 믿고 있다.

칼 세이건의 말대로 이 우주는 너무나 넓고 그만큼 많은 별이 존재하고 있다. 태양계가 속해있는 우리은하에는 태양과 같이 스스로 빛을 내는 별이 최소 천억 개가 있다. 별을 1초에 하나씩 센다고 가정한다면, 약 3200년이 걸리는 어마어마한 숫자이다.

따라서 이 별들에 딸려있는 지구와 같은 행성의 숫자까지 고려해본다면, 우주의 지적생명체가 지구에만 존재한다고 믿는 것은 불합리하다고 볼 수 밖에 없다. 그래서 우리는 지금 70년 이상 동안 라디오와 텔레비전 방송을 우주로 보내고 있다.

우리와 유사한 문명을 가지고 있는 존재가 있다면 그들에게도 과학이 있을 것이고, 우리와 마찬가지로 자연의 법칙들을 발견했을 것이다. 그들도 우리와 마찬가지로 그들의 존재를 외부로 알리고 있다고 생각하는 경우가 많다. 외계지적생명체탐사( SETI, Search for Extra Terrestrial Intelligence)는 바로 이런 흔적을 찾는 것이다. (관련링크)

SETI 프로젝트는 지난 1960년 프랭크 드레이크(Frank Drake) 박사가 '오즈마프로젝트'(ozmaproject)라는 이름으로 탐색을 시작한데서 비롯되었다. '오즈의 마법사'에 나오는 공주의 이름을 딴 것인데, 드레이크는 외계에 지적생명체가 존재할 경우 이들과 서로 교신할 수 있다고 생각했다.

이점에 착안해 구체적인 계획을 세웠고, 우주에서 고등생명체가 존재할 확률을 계산하는 방정식도 만들었다. '드레이크 방정식'이 바로 그것이다. 이에 영향을 받아 미국항공우주국(NASA)의 에임스연구소(Ames Research Center)와 캘리포니아 공과대학(Caltech)의 제트추진연구소(JPL)도 1992년 10월 이 프로젝트를 지원하기 시작했다.

이 계획에는 스티븐 호킹(Stephen Hawking) 박사를 비롯한 많은 과학자들이 관심을 보였으며, 스티븐 스필버그(Steven Allan Spielberg) 감독은 흥행수익금 중 10만달러를 기부하기도 했다. 하지만 1993년 별다른 성과가 없어 국가 예산 낭비라는 미 상원의 반발로 미국 의회는 이에 대한 지원을 대폭 줄였다.

현재 미국 내의 SETI 프로젝트는 SETI@home 등을 통한 개인 및 수많은 과학자와 기업, 대학의 지원으로 수행되고 있다. 이 외에도 다양한 나라에서 연합 및 개별적인 SETI 프로젝트가 진행되고 있다. SETI 관련 천문학자들은 민간의 기부금으로 다른 프로젝트를 부활시킬 수 있었고, 이것이 지금까지 진행중인 '피닉스 프로젝트'(phoenix project)이다.

외계생명체가 '의도적'으로 보내는 신호 탐사

SETI 연구자들은 주로 전파망원경으로 외계 생명체가 우주로 보내었을 수 있는 신호들을 찾고 있다. 외계에서 오는 신호를 찾는 일만 수행하는 전파망원경을 건설하고 있는데, 이 프로젝트에 많은 돈을 기부한 마이크로 소프트 공동 창업자인 폴 앨런의 이름을 따 '앨런 배열 망원경'(Allen Telescope Array)라는 프로젝트가 바로 그것이다.

모두 완성이 되면 앨런 배열 망원경은 350개의 전파망원경이 동시에 외계 신호를 찾게 된다. 물론 이 망원경이 외계 신호를 찾는 능력을 크게 향상시키긴 하겠지만, 아직까지 우리의 기술에는 한계가 있다. 현재 기술로는 가장 가까운 별에서 우리가 사용하고 있는 신호가 오고 있다 하더라도 받을 수 없다. 너무 약하기 때문이다.

그래서 SETI에서 찾는 것은 누군가가 우리를 향해 '의도적'으로 보내고 있는 강한 신호이다. 다시 말하자면 현재로서는 자신을 알리고 싶어 하는 누군가를 찾고 있는 것이다. 여기에는 하나의 가정이 포함되어 있다. 그들 역시 외부 세계에 관심을 가지고 있을 것이고 신호를 보내기도 했을 것이라는 가정이다.

왜냐하면 우리도 이미 그런 신호를 보낸바 있기 때문이다. 1974년 과학자들이 강력한 레디어 송신기를 이용하여 구상성단 M13을 향해 3분간 신호를 보낸바 있다. 이 성단에는 수십만 개의 별이 있기 때문에, 정확한 시간에 정확한 방향으로 전파망원경을 겨냥한다면 우리가 보낸 신호를 받았을 가능성이 있다.

하지만 M13은 2,1000광년 떨어진 곳에 있기 때문에 신호가 도착하기 까지 2,1000년이 걸리고 지구로 다시 답장이 오는데 2,1000광년이 걸린다. 신호를 주고 받기는 어렵겠지만, 만일 먼 미래의 누군가가 우리의 신호를 받는다면 그들에게는 우주에 그들이 혼자가 아니라는 확실한 증거가 될 수 있다.

다양한 형태의 외계생명체 연구

흔히 '외계생명체'라고 하면 UFO를 떠올리게 된다. 하지만 UFO가 외계생명체의 비행체일 가능성은 높지 않다. 태양에서 가장 가까이 있는 별까지의 거리는 약 4.2광년으로 빛의 속도로도 4년이 넘게 걸리고, 현재 우리의 기술로는 7만 년 이상이 걸리는 거리다.

그래서인지 어떻게 보면 외계지적생명체탐사는 너무 막연한 목표를 추구하고 있는 것처럼 보일 수도 있다. 하지만 우주 탐사의 많은 부분은 다양한 형태로 외계생명체의 존재 가능성을 연구하는 것이다. 외계지적생명체탐사는 결국 그 다양한 형태 중 하나일 뿐이다.

실제로 외계생명체를 찾는 일에 직접적으로 연관되어 있는 과학자들은 SETI 프로그램에 포함되어 있는 몇 명뿐이다. 우리와 같은 모습 혹은 조금 다른 모습으로 존재하고 있는 외계생명체를 탐사하는 것이 아니라, 그들이 존재하고 있는 일련의 증거를 찾는 과정이라고 생각하면 쉽다.

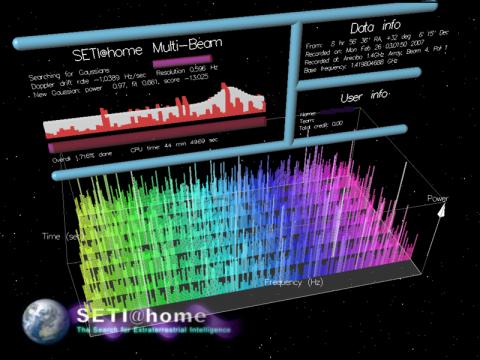

SETI에 관심이 있는 사람은 인터넷에 연결된 개인용 컴퓨터가 있다면 누구나 참여할 수 있다. 관련 무료 소프트웨어를 다운로드 받아 실행시킴으로서 SETI@home 프로젝트에 참여할 수 있다. 사용자 개인용 컴퓨터의 CPU, 디스크 공간, 네트워크 대역폭의 일부를 사용하여 작업하기 때문이다.

한국에서도 SETI 관련 프로젝트가 진행되고 있다. 2008년 11월 개관한 국립과천과학관에는 세계적으로 유례를 찾기 힘든 대중용 외계인 탐색 전용 전파망우너경이 설치되어 있다. SETI@home 프로젝트를 벤치마킹했는데, 과학관에서는 이 전파망원경을 이용하여 우주에서 오는 약한 전파신호를 포착하고 분석하는 작업을 진행하고 있다.

- 이슬기 객원기자

- justice0527@hanmail.net

- 저작권자 2015-01-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터