벌써 새해 달력을 주고받는 시기가 되었다. 요즘엔 달력이 일정표로서의 성격이 강하지만, 옛날만 해도 달력은 한 왕조의 안위와 백성들의 한 해 농사가 달린 매우 중요한 기능을 지니고 있었다. 따라서 옛날 왕조 국가에서는 새해에 정확한 달력을 백성들에게 반포하는 것이 제왕의 가장 중요한 임무처럼 여겨지기도 했다.

우리나라는 조선 초기만 해도 대체로 중국에서 만들어진 역법을 들여와 국내에서 사용하는 달력을 만들었다. 즉, 중국의 수시력과 대통력을 수입해 우리나라 달력을 만들었던 것이다. 수시력은 원나라 세조가 만든 역법으로서 가장 정밀하고 정확한 달력으로 인정받고 있었으며, 대통력은 명나라에서 수시력을 차용해 만든 역법이다.

그런데 중국에서 들여온 역법에는 문제가 있었다. 중국의 위도와 경도는 우리나라와 다르므로 절기 및 일출·몰 시각에서 약간의 오차가 날 수밖에 없었던 것. 이에 따라 세종대왕 때는 신년 하례식 날에 예보된 일식이 두 차례나 잘못되는 사건이 벌어지기도 했다.

하지만 그 같은 오보가 일식을 예보하는 서운관 관리의 실수가 아니라 중국의 역법을 그대로 사용함으로써 일어난다는 사실을 누구보다 잘 알고 있었던 세종은 조선의 독자적인 역법 제작에 착수했다.

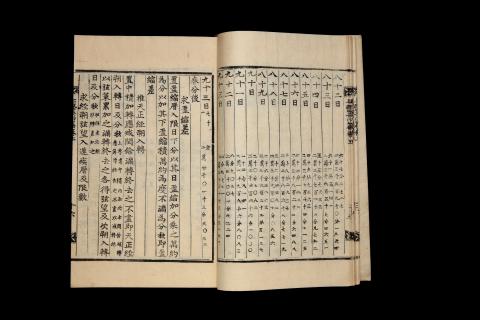

그렇게 해서 1442년(세종 24)에 완성된 것이 바로 ‘칠정산내외편(七政算內外篇)’이다. 칠정산이란 해와 달, 그리고 수성, 금성, 화성, 목성, 토성 등 칠정의 움직임을 계산하는 방법을 뜻한다. 즉, 7개의 움직이는 별의 위치를 파악해 절기는 물론이고 일식과 월식 등을 예보하는 우리나라 최초의 독자적인 역법서였다.

칠정산내편은 원나라의 수시력과 명나라의 대통력을 한양의 위도에 맞게 수정·보완한 것이며, 칠정산외편은 아랍 천문학의 영향을 받아 원나라에서 편찬한 회회력을 조선에 맞게 고친 것이다.

특히 칠정산외편은 한 일본 과학사학자가 “한문으로 엮어진 이슬람 천문 역법 중에서 가장 훌륭한 책”으로 평가할 만큼 정교한 계산 체계를 갖추고 있다. 중국이 1년의 기점을 동지에 둔 것과 달리 춘분에 두었으며, 일식과 월식 계산에서도 외편이 내편보다 정확하다.

칠정산내외편이 발표됨으로써 그 당시 세계에서 일식과 월식을 제대로 예보할 수 있는 천문학 수준을 가진 나라에 중국과 아랍에 이어 조선도 포함될 수 있었다. 이처럼 조선 초기 우리나라 천문학을 세계 수준으로 올려놓은 천문학자가 바로 김담과 함께 칠정산외편을 이순지(李純之)였다. 칠정산내편은 정인지, 정흠지, 정초 등이 편찬했다.

천문역법 사업의 책임자로 발탁

이순지는 1406년 아버지 이맹상과 어머니 문화 유씨 사이의 다섯째 아들로 서울에서 태어났다. 본관은 양성(陽城)이며, 자는 성보(誠甫)이다. 부친 이맹상은 강릉판관, 사헌부 장령, 형조참의, 원주목사, 전라도관찰사, 충청도관찰사, 공조참의, 호조참의 등의 관직을 지낸 조선 전기의 문신이다.

이순지는 다섯 살 때까지 말을 못하고 먹지 못하여 항상 어머니가 포대기에 업고 다닐 만큼 어릴 때 몸이 약했다. 그러나 어머니의 극진한 사랑으로 잘 성장하여 21세 때인 1427년 문과에 급제, 승문원에서 외교 문서 관련 업무를 보았다.

그러다 우리나라의 독자적 역법 체계를 추진하던 세종대왕에 의해 선발돼, 다른 문신들과 함께 역법에 필요한 산법(算法)을 익히게 되었다. 그 후 그는 세종대왕에 의해 천문역법 사업의 책임자로 발탁되어 평생을 천문역법 연구에 바쳤다.

그가 특히 세종의 눈에 들게 된 계기는 ‘한양의 북극 출지가 38도 남짓이라고 계산해 보고한 사건’ 덕분이었다. 그가 추산한 결과 한반도의 가운데가 북위 38도라는 것을 계산해 보고한 사건인데, 처음엔 세종도 그 같은 보고에 대해 의심하였다. 그런데 중국에서 온 자가 역서를 바치면서 말하기를 “고려는 북극에서 나온 땅이 38도 강(强)입니다”라고 하자 세종이 크게 기뻐하며 이순지에게 1431년부터 천문 관측과 역법에 관한 일을 맡겼던 것이다.

직접 연구에 참여해 많은 업적 남겨

이순지는 고위관료로서 지휘, 감독만 했던 것이 아니었다. 자신이 직접 천문역산 연구 활동에 참여해 평생 동안 깊이 있는 업적을 남겼다. 1445년에는 역대 천문역산의 역사를 정리한 ‘제가역상집’을 펴냈으며, 그리고 천문학 교과서와도 같은 ‘천문유초’, ‘교식추보법’이 그에 의해 편찬됐다.

‘제가역상집(諸家曆象集)’은 중국의 여러 천문학자들의 이론들을 천문, 역산, 천문기구, 시계 등으로 나누어 정리·소개한 책으로서, 핵심을 취해 주제별로 분류함으로써 참고자료로서의 가치가 매우 높다. 당시의 천문학개론서라 할 수 있는 ‘천문유초(天文類抄)’는 다양한 천문 및 기상현상을 다루면서 천문기상 현상과 국가의 치란(治亂) 및 재변의 상응 문제에 대해 언급하고 있다.

그가 김석제와 함께 편찬한 ‘교식추보법(交食推步法)’은 일식과 월식의 계산법을 알기 쉽게 해설해놓은 책이다. 이 책은 계산 공식과 함께 실제 계산 사례가 실려 있어 나중에 관상감의 기술직을 뽑기 위해 시행했던 잡과시험의 시험교재로도 널리 사용되었다.

그는 풍수에도 밝아 세조의 명에 의해 ‘기정도보속편’이라는 책을 1459년에 펴냈다. 풍수지리에 관한 내용을 담은 이 책은 지금은 전하지 않는다. 1464년(세조 10)에는 조선시대의 중요한 교통로였던 천천현 고갯길의 존폐 논쟁 때 결정적인 역할을 했다. 세종 때의 풍수가 최양선이 태종을 모신 헌릉의 능선 지맥을 이 고갯길이 끊고 있다며 폐쇄해야 한다고 주장하자 집현전에서 반대하면서 논쟁이 이어졌다. 그 후 세조 때 다시 이 문제가 불거지자 세조는 이순지의 의견을 좇아서 고갯길을 닫지 않고 길에 잔돌을 까는 것으로 마무리지었던 것이다.

이순지는 당시 국가의 주요 수입이었던 논과 밭에서 세금을 거두는 문제의 기본이 되는 ‘양전사업’에도 관여했다. 그는 1443년(세종 25) 김담, 정인지 등과 함께 세종의 명을 받고 경기도 안산에 가서 양전사업 문제에 대해 실제조사를 했다. (하편에서 계속)

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2014-12-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터