심증은 있지만, 물증이 없다. 마치 미궁에 빠진 사건을 맡은 형사가 범인으로 의심되는 사람을 두고 하는 말처럼 들린다. 그러나 이 말은 오늘날의 우주과학에 사용되고 있는 표현이다. 암흑물질(dark matter)에 대해 설명할 때 과학자들이 자주 이용하고 있다.

암흑물질이란 이름은 이론적으로 존재하지만, 실제로는 보이지 않는다고 해서 붙여졌다. 따라서 전 세계 과학자들은 암흑물질의 존재 여부를 증명하기 위해 다양한 방법을 시도하고 있는데, 최근 독일의 과학자들이 거대한 거울을 이용하여 암흑물질의 단서가 될 입자를 포획하려는 실험을 추진하고 있어 주목을 끌고 있다.

물리과학 전문 매체인 피직스월드(physicsworld)는 독일 전자가속기연구소(DESY)의 과학자들이 우주 광선(cosmic-ray) 관측용으로 사용되던 거대한 금속 거울을 ‘숨은 광자(hidden photon)’ 사냥에 재활용하고 있다고 보도하면서, 일반 광자의 보이지 않는 친척인 숨은 광자의 수집을 통해 암흑물질의 존재 여부를 입증할 수 있을 것이라고 전망했다. (관련 링크)

암흑물질의 정체를 밝혀줄 단서인 숨은 광자

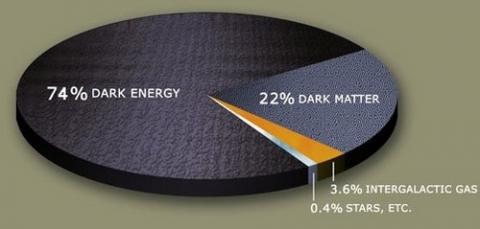

모든 물질은 인력을 갖고 있기 때문에 균형을 유지한다. 우주도 마찬가지다. 우주에 있는 물질들 상호간에 작용하는 인력에 의해 지금의 질서가 유지되고 있는 것이다. 그런데 과학자들이 계산해 본 결과, 현재 상태로 우주가 유지되기 위해서는 현재 눈에 보이는 물질만으로는 부족하다는 것을 알아냈다.

적어도 현재의 5배 정도에 해당하는 물질이 우주에 더 존재해야 질서가 잡힌다는 것을 발견한 것이다. 그렇지 않다면, 즉 관측되는 물질만이 존재한다면 인력이 부족해져 천체들이 서로 떨어져 나가면서, 우주는 이미 산산이 흩어져 버렸을 것이라는 게 과학자들의 추정이 다.

이에 따라 과학자들은 우주가 현재와 같이 질서정연한 상태를 유지하기 위해서는 관측되는 물질보다 더 많은 무언가가 우주 공간에 존재하고 있을 것이라는 생각을 하게 되었다. 눈이나 장비로 관측되지 않아 무엇인지는 알 수 없지만, 어떤 물질이 우주에 존재하고 있는 것만은 분명하다는 확신을 하게 된 것이다.

이처럼 뚜렷한 증거는 없지만 과학적 당위성에 의해 나타난 결과가 바로 암흑물질이다. 문제는 암흑물질이 무엇으로 만들어져 있고, 어떻게 찾아야 하는지 모른다는 사실이다. 이에 대해 아직도 완전히 규명된 것은 아니지만, 암흑물질이 전자기적 상호작용이 워낙 약해서 현재 기술로는 관측할 수 없는 새로운 입자라는 점에 과학자들 대부분이 공감하고 있다.

과학자들은 이 같은 새로운 입자에 윔프(WIMP)라는 이름을 붙여 주었다. 윔프는 ‘약하게 상호작용하는 무거운 입자(Weakly Interacting Massive Particles)’라는 영문의 철자에서 따온 이름이다.

윔프에 대한 가설이 가장 가능성이 높은 이론으로 자리를 잡아가면서, 이후 진행된 대부분의 암흑물질 실험은 이 입자를 탐지하는데 집중되었다. 지하 깊은 곳에 대형 감지기를 제작하여, 윔프로 추정되는 입자들과 원자핵 간의 충돌에서 나오는 아주 작은 에너지를 포착하는 작업을 반복했다.

그러나 이런 종류의 실험이 시작된 이후 지금까지 단 한 개의 윔프 입자도 분명하게 측정하지 못했다. 지난 2003년에 이탈리아의 다마(DAMA) 연구팀이 검출기를 이용하여 암흑물질 후보인 윔프를 찾았다고 발표한 사례가 있지만 국제적인 공인을 받지 못했다.

따라서 과학자들은 윔프 대신 다른 암흑 물질 후보군을 찾는 쪽으로 실험방향을 변경했다. 그리고 다양한 시도 끝에 암흑물질의 존재를 85퍼센트(%) 정도 설명할 수 있는 숨은 광자로 사냥 목표를 바꾸기로 결정했다.

국내 연구진은 윔프를 대상으로 실험 계속

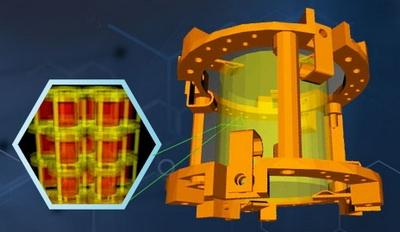

독일 DESY의 바베트 되브리히(Babette Döbrich) 박사와 동료들은 현재 숨은 광자를 찾기 위해서 공 모양의 금속 거울 일부를 사용하고 있다. 이 방법은 숨은 광자들이 미약하기는 하지만 전자와 상호작용을 한다는 사실을 활용한 것이다.

빛을 도체에 충돌시키면, 도체를 구성하는 전자들이 진동하게 되는데 이 진동으로 인하여 정상적인 광자들이 도체 표면에서 수직으로 방출된다. 되브리히 박사는 “공 모양의 거울은 이런 빛을 감지하는데 이상적”이라고 밝혔다.

그러면서 그 이유로 “도체 표면에서 수직으로 방출되는 광자는 구의 중심에 모이는 반면, 거울 표면에서 튕겨 나오는 배경의 모든 빛은 구의 표면과 중심 사이에 있는 초점을 통과하기 때문”이라고 설명했다.

실험 초기에는 구형 금속 거울을 찾지 못해 애를 먹었지만, 의외의 장소에서 연구진이 바라던 이상적인 거울을 구할 수 있었다. 관측소 건설 중에 테스트용으로 사용하던 13평방미터(㎡)의 알루미늄 거울이 칼스루에 기술연구소(Karlsruhe Institute of Technology)에 소장되어 있었던 것이다.

FUNK(Finding U's of a Novel Kind)라는 이름의 이 구형 거울 시스템은 36개 조각으로 이루어진 채, 현재 각각의 위치가 조정되고 있다. FUNK의 장점에 대해 되브리히 박사는 “상당히 넓은 주파수 범위로 작동할 수 있다는 점이 특징”이라고 언급하면서 “그 범위는 사용할 수 있는 적절한 전자기 탐지기와 거울의 성능에 의존될 것”이라고 말했다.

한편 암흑물질을 통해 우주의 신비를 깨치는 작업은 우리나라의 과학자들도 도전하고 있다. 바로 미래창조과학부 산하 기초과학연구원(IBS)의 ‘지하실험연구단’ 소속 연구원들이다. 지하실험연구단 실험공간은 강원도 양양에 있는 점봉산의 지하 700미터 지점에 마련되어 있다.

지하실험연구단은 목표는 윔프가 일으킬 것으로 예상되는 미세한 반응을 포착하는 것이다. 유럽의 연구소들은 윔프를 대상으로 하는 실험을 더 이상 진행시키지 않는 분위기지만, 국내는 실험에 착수한 지 얼마 되지 않아 당분간은 지속될 전망이다.

연구진의 설명도 유럽 연구소의 입장과 크게 다르지 않다. 윔프의 특징 중 하나가 다른 물질과 반응을 거의 하지 않는 것이기 때문에, 그 흔적을 찾기가 어렵다는 것이다. 연구진의 예상으로는 아주 일부가 1년에 1~2번 정도 원자핵과 미세한 반응을 일으켜 에너지를 방출할 것으로 보고 있다.

700미터 지하라는 악조건 속에서 실험을 하는 이유는 ‘뮤온(muon)’이라는 우주입자를 최대한 피해야 암흑물질을 검출해내는 데 유리하기 때문이다. 검출기가 뮤온에 민감하기 때문인데, 지구 대기에서 생성된 뮤온 입자는 지하 깊은 곳으로 갈수록 양이 줄어든다.

현재 연구단은 과거에 윔프의 신호를 탐지했다고 주장하는 이탈리아 다마 연구팀의 데이터를 재현하는 데 주력하고 있다. 발표 당시에는 재현성의 여부나 실험 조건 등에 문제가 있어 국제적으로 공인을 받지 못했지만 나름대로 가능성이 있다는 것이 기초과학연구원의 생각이다.

지하실험연구단의 관계자는 “세계 어느 나라의 연구진도 아직은 암흑물질의 정체를 밝혀내지 못했다”고 말하며 “윔프를 찾는 일이 ‘모래사장에 박힌 바늘 찾기’처럼 어렵지만, 우주의 비밀을 우리의 손으로 파헤친다는 생각을 가지고 연구에 임하고 있다”라고 밝혔다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2014-10-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터