“아들일까? 딸일까?” 출산을 앞둔 부부가 가장 많이 듣는 질문일 것이다. 누구나 반반의 확률이라 믿어 의심치 않는다. 산부인과에서 태아의 성별을 확인해 주면서 "당첨되셨습니다~"라는 농담 섞인 표현도 있을 만큼, 자녀의 성별은 일종의 '운'처럼 여겨진다. 그럼에도 불구하고 특정 성별의 아이를 갖고 싶은 사람들의 바람 때문인지, 인터넷에는 원하는 성별의 자녀를 얻는 방법에 대한 온갖 미신과 속설들이 떠돌고 있다. 예를 들어, X염색체를 가진 정자와 Y염색체를 가진 정자의 움직임이 달라서 배란일을 계산하며 성관계를 가지면 원하는 성별을 가질 수 있다는 속설, 임신 전 알칼리성 식단을 유지하면 아들을 낳을 수 있다는 것 등 그 종류도 다양하다. 얼마 전에는 IT 종사자의 남성들은 딸이 있는 비율이 높다며, 남편을 컴퓨터 옆에 세워두었다는 웃지 못할 이야기들도 떠돌았다. 물론 과학적으로 검증된 방법은 아니다.

하지만 실제 생활에서 다둥이 가정들을 접하다 보면 한 가지 의문이 생긴다. 왜 어떤 집은 아들만 셋, 딸만 넷인 경우가 있는 걸까? 과연 우연이라고 할 수 있을까? 많은 사람들은 그저 확률상 그럴 수 있다고 생각하며 넘긴다. 하지만 최근 사이언스 어드밴시스(Science Advances)에 발표된 한 대규모 연구 결과는 자녀의 성별이 단순한 동전 던지기가 아닐 수 있음을 암시한다. 일부 가정에서는 부모의 나이나 유전적 요인이 자녀 성별을 결정하는 데 있어 영향을 줄 수 있다는 흥미로운 결과가 밝혀졌다.

태어날 때의 성별은 정말 반반일까

미국 하버드 T.H. 챈 보건대학원의 차바로 교수 연구팀은 1956년부터 2015년까지 60년에 걸쳐 58,007명의 미국 여성들을 대상으로 추적 관찰한 데이터를 분석하였다. 연구 대상은 모두 두 명 이상의 자녀를 출산한 경험이 있는 여성들이며, 총 146,064건의 임신 데이터를 분석에 활용했다. 연구팀은 통계적 혼란을 줄이기 위해 쌍둥이 출산 사례는 제외하였다. 불임 치료 병력이 있는 경우도 성비 변화와 관련성이 있다고 알려져 있으므로 배제하였다. 이처럼 분석 결과의 정확도를 높이기 위한 정교한 설계를 바탕으로 출산 기록과 유전 정보, 산모의 연령, 자녀 수, 성별 등을 종합하여 자녀의 성별 패턴을 분석하였다.

그 결과 자녀가 두 명인 가정에서는 남녀 쌍둥이처럼 성별이 섞여 있는 경우가 가장 흔했지만, 세 명 이상의 자녀를 둔 가정에서는 오히려 모두 같은 성별일 확률이 높다는 사실을 발견했다. 예를 들어, 세 명의 아들을 둔 가정에서 네 번째 아이도 아들일 확률은 무려 61%였고, 세 딸을 둔 경우 네 번째 아이도 딸일 확률은 58%로 나타났다. 이러한 경향성은 특히 각 여성의 마지막 출산을 분석에서 제외했을 때 더욱 뚜렷하게 나타났다. 부모가 특정 성별의 자녀(가령, 아들과 딸 모두 갖기)를 원하고 이를 이루었을 때 출산을 멈춘다면 성별 패턴에 영향을 줄 수 있으므로 연구진은 마지막 출산을 분석에서 제외하였는데, 그 결과 기존의 성별 쏠림 현상이 더욱 두드러졌다. 즉, 기존 자녀들의 성별이 모두 같다면 다음 자녀의 성별도 같을 가능성이 더 높은 것이다. 이는 매 임신마다 성별은 독립적인 사건이며 50:50 확률로 결정된다는 기존 통념을 뒤흔드는 결과다.

자녀 성별에 영향을 주는 산모 나이와 유전적 변이

또한 산모의 나이가 자녀 성별에 영향을 줄 수 있다는 가능성도 제시했다. 첫 출산 당시 나이가 29세 이상인 여성은 23세 미만 여성에 비해 모두 같은 성별의 자녀를 가질 확률이 13% 더 높았다. 연구진은 여성의 나이가 많아질수록 질 내 환경(pH 등)이 변하여 X염색체와 Y염색체를 지닌 정자의 수정 성공률에 차이가 생길 수 있다는 가설을 제시했다.

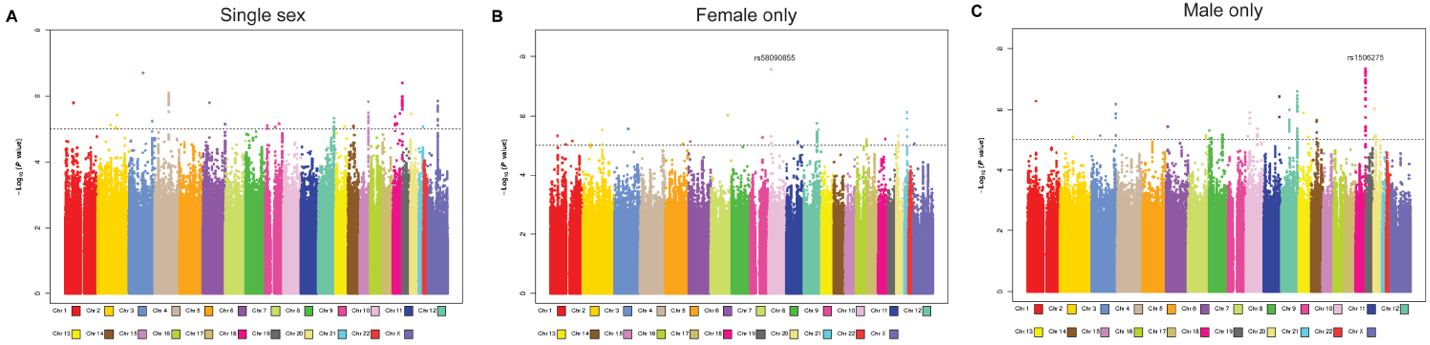

유전적 요인도 간과할 수 없었다. 단일 성별의 아이를 갖는 것과 관련된 특정 유전적 변이가 존재하는지 확인하기 위해 전장 유전체 연관 분석(genome-wide association study, GWAS)을 실시하였다. 그 결과 딸만 낳은 여성들에서는 10번 염색체의 NSUN6 유전자에서, 아들만 낳은 여성들에서는 18번 염색체의 TSHZ1 유전자 근처에서 단일염기변이(single nucleotide polymorphism, SNP)가 발견되었다.

집단 수준의 확률일 뿐 개별 가정의 예측은 주의해야

이번 연구에는 몇 가지 한계점도 존재하는데, 우선 연구 참여자의 대부분이 미국 거주 백인 여성(95%)이자 간호사라는 특수한 직업군이어서 연구 결과를 다양한 인종, 문화, 직업군에 일반화하기는 어려울 수 있다. 또한 남성에 대한 정보가 수집되지 않아 정자의 질이나 부계 유전 요인 등 자녀 성별 결정에 영향을 줄 수 있는 요소들을 분석에 포함시키지 못했다. 형제 수가 많은 가족에서 동일 성별의 자녀가 반복될 확률이 높다는 결과는 의미가 있으나, 전반적인 출산율 저하 및 출산 가능 기간의 제한으로 인해 완전한 가족 구성 데이터를 확보하기 어려운 점도 분석에 영향을 미쳤다. 무엇보다도 이번 연구는 집단 수준의 통계적 경향성을 보여주는 것이지, 개별 가정의 자녀 성별을 예측하거나 설명할 수 있는 것은 아니라는 점에서 해석에 주의가 필요하다.

그럼에도 불구하고 자녀 성별이 단순한 확률적 사건이 아니라 부모의 생리적, 유전적 요인에 영향을 받을 수 있다는 가능성을 과학적으로 제시했다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히 산모의 나이와 유전자 변이가 자녀 성별 쏠림과 연관될 수 있다는 결과는 향후 생식생물학 및 유전학 연구에 새로운 방향을 제시할 수 있다. 앞으로 보다 다양한 인구 집단을 아우르고, 부성 요인까지 포함하는 연구를 통해 자녀 성별 결정에 대한 보다 정밀한 이해가 가능해지길 기대해 본다.

관련 연구 바로 보러 가기

Is sex at birth a biological coin toss? Insights from a longitudinal and GWAS analysis, Wang et al., 2025, Sci Adv

- 정회빈 리포터

- acochi@hanmail.net

- 저작권자 2025-08-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터