큰 수술을 받은 후 요양을 위해 자연으로 떠나는 사람들이 더러 있다. 도시의 답답함과 매연에서 벗어나 좋은 공기와 풍경 속에서 회복에 힘쓰기 위해서다. 그런데, 자연 풍경 속에 있으면 실제로 덜 아프다는 새로운 연구 결과가 나왔다. 비약물적 통증 치료를 위한 새로운 단서를 발견했다는 의미도 있다. 연구 결과는 13일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’ 온라인판에 실렸다.

자연은 어떻게 우리를 덜 아프게 하나

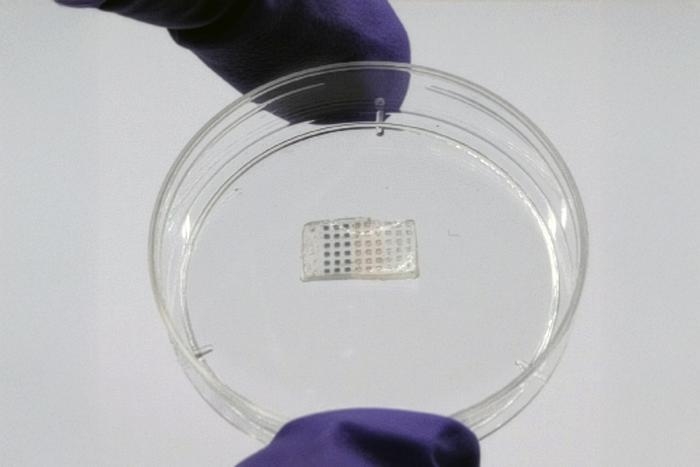

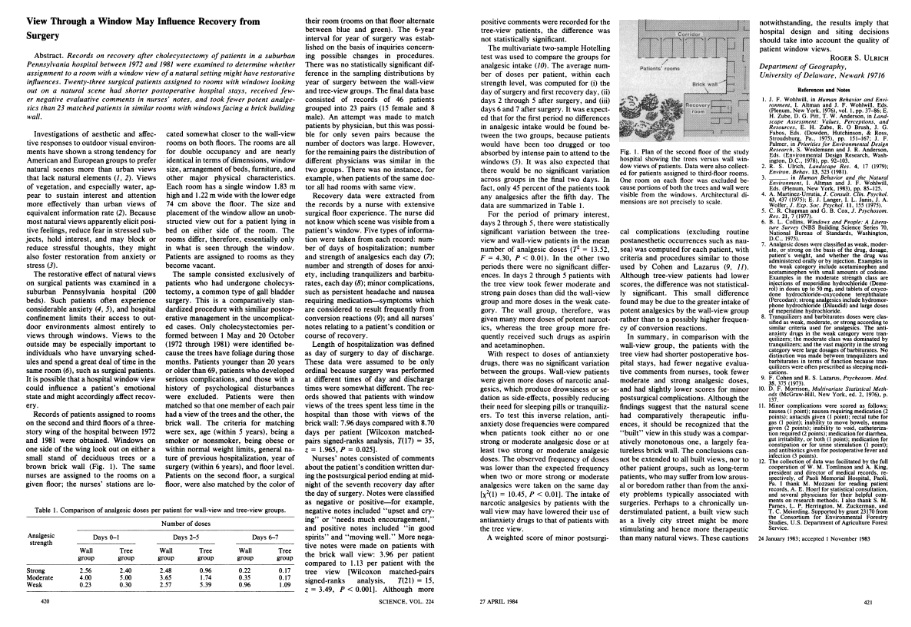

자연환경의 통증 경감 효과는 오래전 논문으로 제시됐다. 로저 울리히 미국 엘라웨어대 지리학과 교수가 1984년 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science)’에 게재한 연구다. 울리히 교수는 교외 병원에 입원한 환자들의 담낭절제술 후 회복에 대한 기록을 조사하는 과정에서 병실 ‘뷰’에 따라 환자들의 치료 기간이 달라짐을 발견했다. 자연 풍경이 보이는 창문이 있는 방에 배정된 환자는 수술 후 병원에 머무는 기간이 짧고, 진통제도 덜 복용한 것이다.

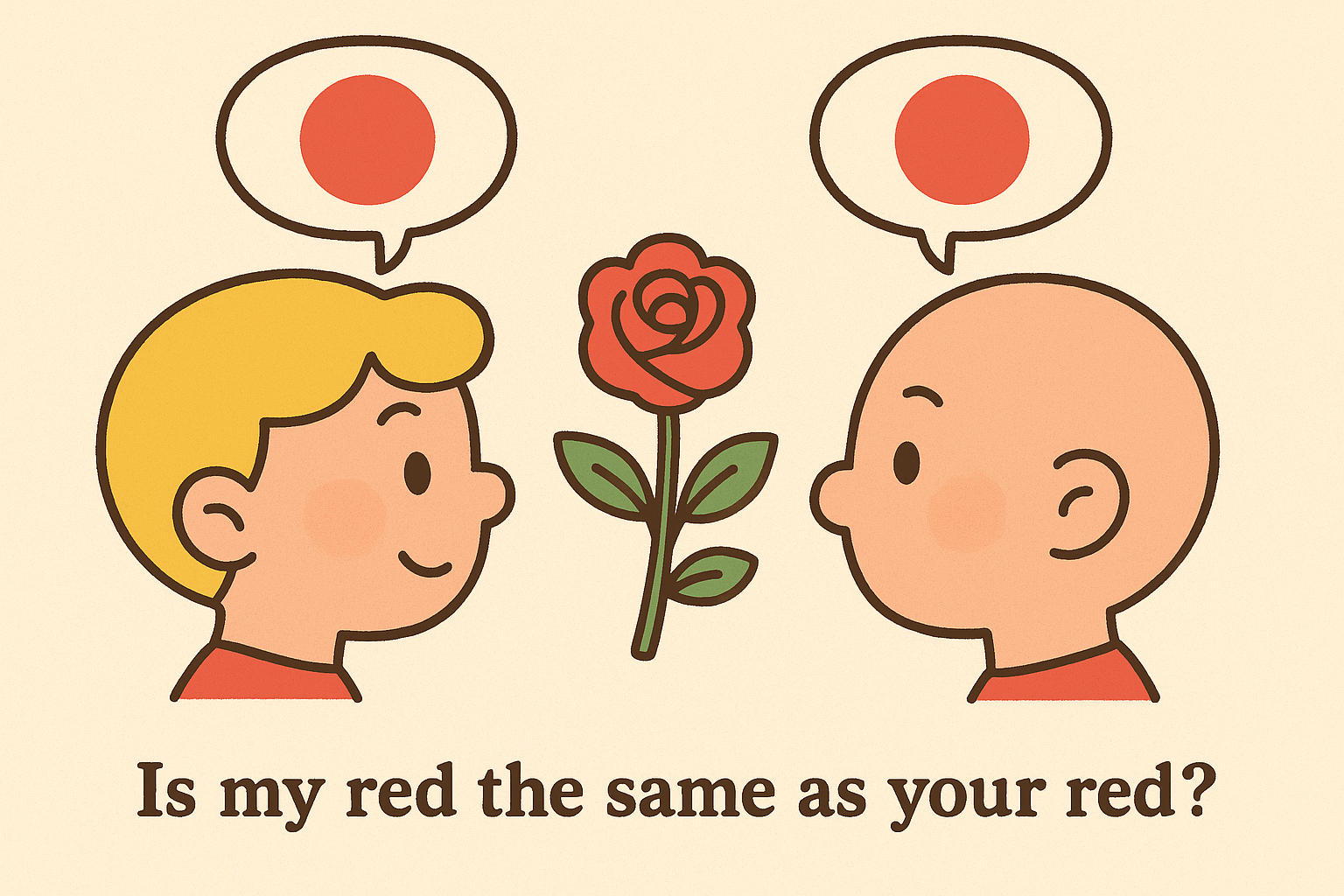

이후, 자연의 스트레스 감소, 정신 건강, 신경적 지표에 긍정적 영향을 준다는 여러 연구가 나왔다. 그러나 아직 효과의 근간이 되는 메커니즘이 명확히 규명되지 않았다. 이 효과를 설명하는 주된 이론은 두 가지다. 첫째는 ‘스트레스 회복 이론’으로 위협적이지 않은 배경 콘텐츠가 긍정적 정서 반응을 이끌고, 스트레스 회복에 도움이 된다는 이론이다. 다른 하나는 ‘주의 회복 이론’으로 자연환경 속에는 인간의 관심을 사로잡는 수많은 요소가 있어, 결과적으로 인간의 건강에 도움이 된다는 이론이다.

아름다운 도시조차 자연에 비할 순 없어

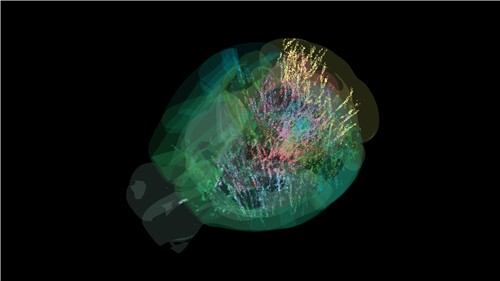

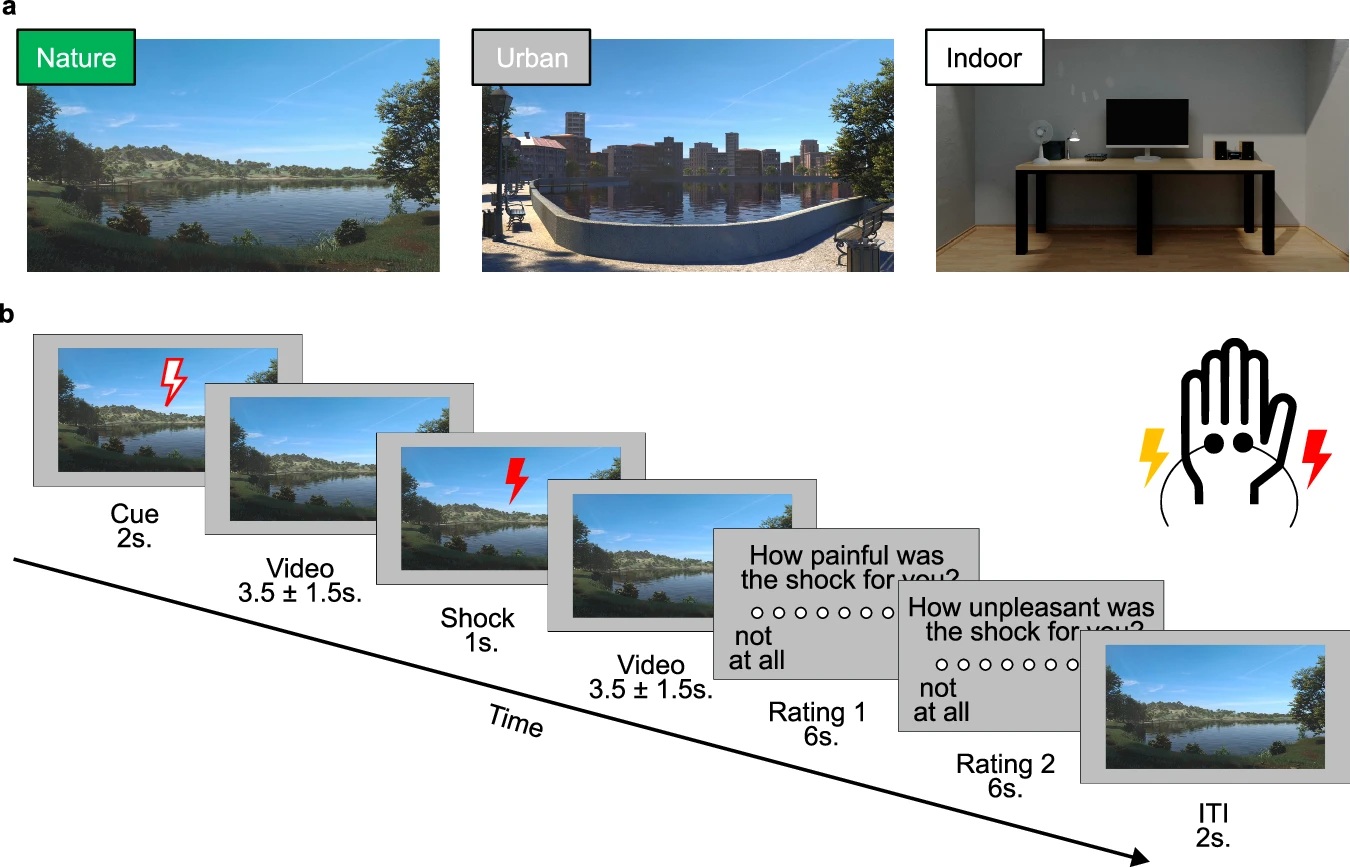

오스트리아 비엔나대와 영국 엑시터대 연구진은 자연의 통증 경감 효과의 근본적인 메커니즘을 찾아냈다. 연구진은 49명의 참가자를 대상으로 자연, 사무실, 도시의 영상을 보여주며 전기 충격을 약하게 주어 통증을 가했다. 동시에 기능성 자기공명영상(fMRI)을 활용해 뇌의 활동을 관찰했다.

실감나는 묘사를 위해 각 환경은 전문 그래픽 디자이너가 만들었고, 각 환경에 걸맞은 음악도 삽입했다. 가령, 자연 영상에서는 잔물결이 이는 커다란 호수, 나뭇잎이 바스락거리는 호숫가의 나무, 시시각각 변하는 태양과 구름의 움직임을 담았다. 영상과 함께 새의 지저귐과 곤충의 소리, 바람 소리도 묘사했다.

도시도 호수를 포함하여 꽤 아름답게 그려냈다. 호수 주변의 고층 건물들, 잘 포장된 길, 벤치 등 인공적인 요소를 추가했다. 다만, 다양한 차량과 공사 현장의 작업 소리, 구급차의 사이렌 소리 등 일반적인 교통 소음을 추가했다. 사무실의 경우 책상, 선풍기, 컴퓨터 등 사무용품을 묘사했으며, 컴퓨터와 선풍기의 소리를 추가했다.

연구진은 참가자들에게 영상을 보는 동안 자신이 특정 환경에 존재한다고 상상하도록 지시했다. 몰입을 돕기 위해 참가자들은 각 영상을 보기 전 짧은 대본을 읽고 실험을 시작했다.

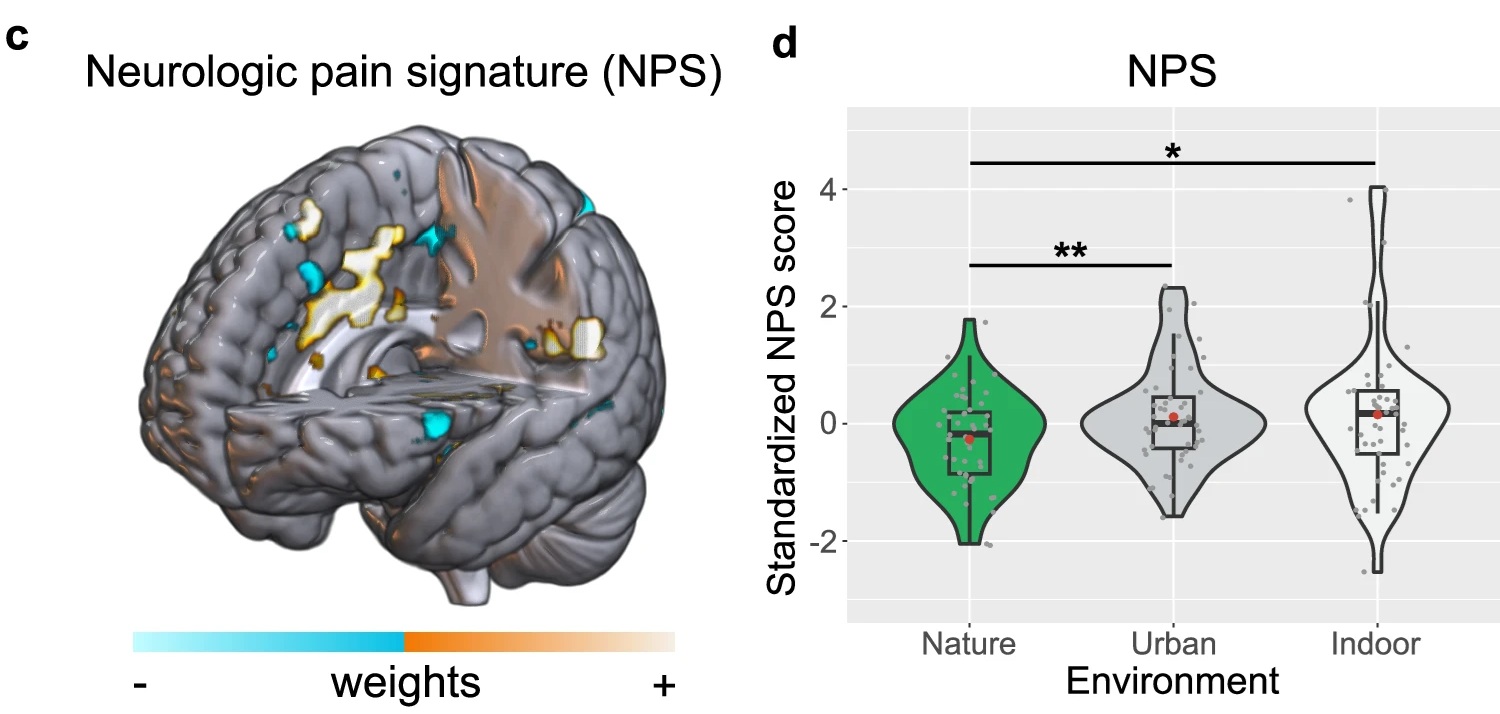

실험 결과, 도시나 사무실 영상을 봤을 때보다 자연 풍경의 영상을 보았을 때 참가자들은 통증을 덜 느낀다고 보고했다. fMRI 관찰 결과, 통증 처리와 관련된 뇌 반응에 변화가 있었다. 연구진은 머신러닝 기술을 사용해 통증 처리와 관련된 참가자들의 뇌 활동을 분석한 결과, 자연 영상을 볼 때 아플 때 뇌에 전달되는 ‘원시 감각 신호’가 감소한다는 것을 확인했다. 자연 환경이 뇌에 영향을 미쳐 불쾌한 경험에 대한 완충 역할을 할 수 있음을 처음으로 실험으로 증명한 것이다.

제1저자인 막스 슈타이닝거 오스트리아 비엔나대 연구원은 “수많은 연구에서 사람들이 자연에 노출되면 지속적으로 통증을 덜 느낀다고 보고했지만, 지금까지 이 효과의 근본적 이유는 불분명했다”며 “우리 연구는 자연이 좋다는 믿음과 기대에서 오는 단순한 ‘위약’ 효과가 아니라는 증거를 제시한 최초의 연구”라고 말했다.

공동저자인 알렉스 스몰리 영국 엑서터대 연구원은 “실제 자연에 방문하는 것이 아닌 가상 경험으로도 효과를 보여 밖에 나가기 어려운 사람들에게도 자연이 치유 효과가 있음을 확인했다”면서도 “우리가 발견한 자연의 통증 완화 효과는 진통제의 절반 수준으로, 통증이 있는 사람은 처방받은 약을 계속 복용해야 한다”고 말했다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2025-03-31 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터