육식동물의 눈은 전면을 향해 나란히 배열된 양안시이며, 초식동물의 눈은 양쪽 측면에 위치한 단안시다. 양안시는 사냥감의 움직임을 주시하고 정확한 거리를 측정하는 데 유리하며, 단안시는 넓은 시야로 포식자의 접근을 알아차리는 데 유리하기 때문이다.

하지만 초식동물임에도 불구하고 육식동물처럼 양안시를 가진 동물이 있다. 대나무를 주식으로 하는 대왕판다가 바로 그 주인공. 사실 판다는 원래 육식동물이었지만 오래전의 기후변화로 인해 먹잇감이 사라지자 육식을 포기하고 서식지 주변에 많은 대나무를 먹는 초식동물로 진화했다.

따라서 소화기관과 치아 구조, 유전자 등은 여전히 육식동물에 가까우며, 대나무에서 흡수해 소비하는 영양소도 대부분 단백질이다. 이로 인해 대왕판다는 자신에게 필요한 영양분을 얻기 위해서 깨어 있는 시간의 대부분을 먹이 섭취에 소비해야 한다.

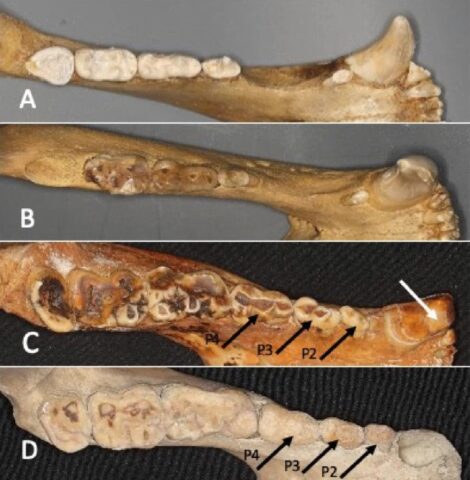

초식동물은 대부분 식물을 잘 빻을 수 있는 어금니와 그것을 옆으로 움직일 수 있는 턱을 갖고 있다. 대나무를 주식으로 하는 대왕판다의 치아 구조 역시 많이 연구되었지만, 그동안 과학자는 위턱의 큰 송곳니가 아래턱이 옆으로 움직이는 것을 방해하지 않는 이유에 대해 주목하지 않았다.

대나무 껍질을 잘 벗겨낼 수 있는 치아 구조

대왕판다의 대나무 식단은 과학자에게 오랫동안 미스터리로 남아 있었다. 특히 대왕판다는 대나무를 먹을 때 송곳니의 바로 뒤에 있는 어금니인 소구치로 대나무의 초록색 겉껍질을 벗겨내는 특징을 지니고 있다.

그런데 핀란드 투르쿠대학과 중국대왕판다보호연구센터(CCRCPG)의 연구진은 세계 최초로 대왕판다의 특별한 구강 시스템이 어떻게 기능하는지에 대한 미스터리를 풀었다. 현대적인 3D 스캐닝 기술을 사용해 턱의 움직임과 이빨 구조를 알아냄으로써 1세기 넘게 과학자들을 곤혹스럽게 했던 질문의 답을 발견한 것이다.

대왕판다가 대나무를 주식으로 삼을 수 있었던 것은 측두하악 관절이 갈색곰이나 북극곰과는 다르게 진화했기 때문이라고 연구진은 밝혔다. 즉, 경첩을 연상시키는 개폐 동작과 더불어 관절로 턱을 옆으로 움직일 수 있어 대나무 껍질을 쉽게 벗길 수 있다는 것.

다시 말해서 측두하악 관절이 턱을 옆으로 움직일 수 있게 해 소구치로 소화가 잘 되지 않는 대나무 껍질을 벗겨낼 수 있다는 주장이다. 흥미로운 것은 이러한 턱의 움직임이 수컷 판다가 싸울 때 사용하는 큰 송곳니에 의해 방해받지 않는다는 점이다.

대왕판다의 대나무 식단에 대한 진화적 적응은 씹는 동작에 관여하는 저작 기관의 구조에 의해 일어났다는 증거를 제시한 이 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트((Scientific reports)’ 최신호에 발표됐다.

이 연구의 저자 중 한 명인 투르크대학 치의학연구소의 페카 발리투(Pekka Vallittu) 교수는 “적절한 영양 공급을 위해 턱관절과 치아 모양을 진화시킨 판다는 소구치를 다른 해로운 효과에 노출시키지 않고도 대나무 껍질을 효율적으로 벗길 수 있게 됐다”라고 설명했다.

인간의 치아 교합 이해에도 도움

이 같은 저작 기관의 진화는 대왕판다가 초기 홍적세에 대나무와 같은 식단으로 살 수 있는 유일한 대형 포유동물이 될 수 있도록 도와주었다. 만약 소구치가 진화하지 못해 대나무 껍질을 잘 벗겨내지 못했다면 대왕판다의 어금니는 광물 결정체를 포함하고 있는 대나무 껍질로 인해 더욱 심하게 마모될 수밖에 없다.

연구진은 이번 연구 결과가 대왕판다와 대나무 사이의 생태학적 상호관계에 대한 오래된 미스터리를 풀어주었기 때문에 과학적으로 큰 의미가 있다고 주장했다. 또한 대왕판다의 저작 시스템이 어떻게 기능하는지에 대한 연구는 인간의 치아 교합과 그 특성을 더 잘 이해하는 데도 도움이 될 수 있다고 밝혔다.

핀란드 동물원의 대왕판다 프로젝트와 중국 쓰촨성의 판다 서식지 연구에 적극 참여해온 투르크대학 연구진은 1998년부터 2008년까지 중국대왕판다보호연구센터와 함께 쓰촨성 판다 서식지 4개 보호 프로젝트를 주도해왔다. 이번 협업 연구의 결과로 중국의 대왕판다 2마리가 핀란드에 이송될 예정인 것으로 알려졌다.

한편, 최근에 중국 정부는 대왕판다의 개체 수 증가에 따라 판다의 위협정도 등급을 낮추었다. 지난 7일 행해진 기자회견에서 생태환경부 자연생태보호국 관계자가 멸종위기종에서 취약종으로 판다의 위협정도 등급을 낮춘 것이다. 이는 야생에 서식하는 대왕판다의 개체 수가 1800여 마리로 증가함에 따라 취해진 조치인 것으로 알려졌다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-07-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터