한국인이 가장 좋아하는 반찬은 무엇일까? 한 설문조사 기관에서 2019년에 ‘한국인이 선호하는 반찬’을 조사한 결과 1위는 김치(73.3%)가 차지했다. 이 설문조사에 따르면 우리나라 10~50대 남녀 10명 중 7명은 ‘김치’를 좋아한다는 결과다. 물론 식습관이 변하면서 김치를 대체할 다른 반찬들에 대한 선호도가 늘어나고 있는 추세이지만, 여전히 한국인의 밥상에는 매콤한 감칠맛 김치가 빠지면 섭섭하다.

요즘 식품업계는 매운맛 제품을 두고 소리 없는 총성이 오가고 있다. 매운맛은 주로 여름철을 타깃으로 주기적인 열풍을 몰고 오는 스테디 아이템이기 때문이다. 실제로 올해 여름은 라면을 필두로 치킨, 햄버거, 제과, 가공식품, 심지어 달콤한 맛을 대표하는 도넛까지도 매운맛을 구현하여 출시되고 있다.

한국인은 오랜 기간 식문화에서 매운맛을 접해왔기 때문에 대체로 이를 잘 견디고, 즐기는 편이다. 그러나 이제는 한국의 매운맛에 도전하는 외국인에서부터 마니아가 된 외국인들까지 매운맛에 열광하고 있다.

매운맛을 권하는 사회?

매운맛 열풍은 사회를 반영한다는 통계가 있다. 실제로 장기 불황이 지속되고, 여러 사회적 요인으로 스트레스가 극심한 때에 매운맛을 내는 식품이 유형이었다. 이러한 현상을 두고 “어려운 경제사정에 맞춰 가격은 저렴하되 자극적이고 스트레스를 해소할 수 있는 음식을 찾는 사람들이 늘어났기 때문”이라고 분석한다.

그리고 각종 미디어와 매체들이 매운맛을 부추기는 영향도 간과할 수 없다. 특히 TV를 비롯하여 유튜브와 각종 SNS에는 매운 음식을 맛깔나게 먹는 영상, 극강의 매운맛에 도전하는 영상 등이 매우 높은 조회수를 기록하며 관심을 끈다. 이를 시청하는 사람들은 영상을 통해 대리만족을 느끼기도 하고, 일부는 실제 모방행위로 전이된다. 실로 매운맛을 권하는 사회다.

매운맛은 맛이 아니다

지금까지의 연구에 따르면 혀의 미뢰가 느낄 수 있는 맛은 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 감칠맛 이렇게 다섯 가지뿐이다. 한국의 식문화에서는 ‘오미(五味)’를 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 매운맛까지 포함하고 있지만 실제로 우리 혀에 있는 미뢰는 매운맛을 감각하지 못한다.

사람의 혀 표면에는 ‘유두’라는 작은 돌기가 있다. 그리고 그곳에는 맛을 감각하는 ‘미뢰’가 있는데, 미뢰에 분포해 있는 미각세포가 자극을 받으면 맛 수용체를 통해 특정한 맛을 느끼게 된다. 사람마다 혀의 미각세포 분포가 다르다고 주장하는 학자들도 있지만 대부분은 혀의 끝부터 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 감칠맛 순으로 맛을 느낀다. 단, 매운맛을 감각하는 미각세포와 맛 수용체는 없기 때문에 엄연히 매운맛은 맛이 아닌 것이다.

아프니까 매운맛이다

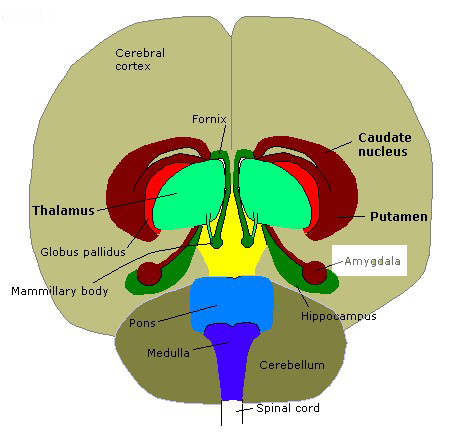

알려진 바대로 매운맛은 혀의 통점을 자극하는 통각이다. 덧붙이자면 매운맛은 혀와 피부에 있는 온도 수용체로 감각하는 자극이다. 인간을 비롯한 포유류에는 체온을 유지하기 위해 추위·더위 등 온도를 감각하는 온도 수용체가 있다. 대표적인 온도 수용체는 15℃ 이하를 감각하는 TRPA1, 25℃ 이하를 감각하는 TRPM8, 33~39℃를 감각하는 TRPV3. 43℃ 이상을 감각하는 고온 감각 수용체는 TRPV1이다. 인간이 노출될 수 있는 환경적 온도를 감안한다면 온도 수용체는 15℃ 이하의 온도에서 저온을 느끼고, 43℃ 이상에서는 고온을 감지하는 것.

이중 고온을 감각하는 TRPV1이 바로 매운맛을 내는 캡사이신(고추), 알리신(마늘), 피페린(후추) 등에 의해 활성화된다. 즉, 이들 성분이 포함된 매운 음식을 먹으면 43℃ 이상에서 활성화되는 TRPV1이 깨어나 우리 몸속에서는 이를 매우 뜨겁고 위험한 신호로 인식한다는 것이다. 그래서 매운 음식을 먹으면 속이 타는 것 같은 열감을 느껴서 땀이 나고, 심장 박동이 빨라진다. 또 무의식중에 손부채로 열을 내리는 행동을 하기도 한다. 이것은 모두 우리 몸을 보호하기 위한 ‘온도 센서’가 작동한 까닭이다.

이렇듯 매운맛은 우리 몸이 감각할 수 있는 가장 고온에서 고통을 동반한다. 그럼에도 불구하고 사람들은 왜 매운맛에 열광할까?

사실 매운맛은 고통을 동반하지만 매운 음식을 먹은 후에는 ‘심리적 시원함’이 남는다. 미국의 주간지 타임은 “사람들이 매운맛에 끌리는 이유를 스스로를 극한으로 몰아붙여 그 과정에서 쾌감을 느끼기 때문”이라는 사설을 실었다. 이는 마치 놀이공원에서 롤러코스터를 타거나 스카이다이빙을 하고, 공포 영화를 보는 것과 비슷한 이유로 억지 위험을 설정하고 이를 극복한 후에 얻는 희열을 즐긴다는 것.

이 주장은 펜실베니아대학 심리학과에 폴 로잔 교수의 연구에서 나온 이론이다. 로잔 교수는 “인류는 선천적으로 부정적인 경험을 즐기는 유일한 포유류”이기 때문에 “우리 몸이 괴로워도 우리의 정신은 위험 상황이 아니라는 사실을 인지한다.”고 주장한다.

고추의 캡사이신이 TRPV1을 자극하여 우리 몸은 화상의 위험을 감지하고, 뇌는 이 고통을 상쇄시켜주는 엔도르핀을 분비한다. 하지만 우리 몸은 실제로 열에 노출된 것이 아니기 때문에 고통은 금세 휘발되고 은근한 쾌감이 남는다. 매운맛의 메커니즘은 결국 뇌를 교묘히 속이는 것.

매운맛은 우리를 보호한다?

매운맛을 비롯한 향신료의 역사를 되짚어보면 ‘항균가설’을 만나게 된다. 인류는 사냥과 수렵을 통해 생존하던 때부터 독성물질을 구별하기 위한 부단한 노력을 해왔다. 그러다 어느 시점에서 매운맛이 포함된 음식은 상했을 가능성이 적다는 사실을 깨달았고, 매운맛으로 인한 열은 음식을 상하게 하지 않는다는 신호로 여기기 시작했다는 것이다.

이 이론을 맨 처음 주장한 진화생물학자 폴 셔먼(Paul Sherman)은 36개국의 고기 요리법을 분석해서 더운 나라, 더운 지방일수록 향신료를 많이 쓴다는 사실을 발견했다. 또 셔면은 “인간이 음식을 말리고, 조리하고, 훈연하고, 양념하는 모든 행위는 결국 미생물로부터 우리를 보호하려는 행위”라고 주장한다. 이 과정에서 활용되는 매운맛의 성분은 음식의 변질·부패를 막아 우리 몸을 보호하는 공을 세운 것.

과거 미생물로부터 우리를 보호한 매운맛이 오늘날 현대인의 스트레스를 해소시켜준다는 연결점은 매우 흥미롭다.

하지만 그렇다고 스트레스 해소를 목적으로 과하게 매운맛을 섭취하는 것은 좋지 않다. TRPV1은 43℃ 이상의 온도를 변별하여 감각하지 못하기 때문에 어느 순간에 혀의 모든 미각을 둔화시켜 스코빌지수(SHU)에 대한 역치를 높이고, 소화기에 통증을 유발할 수 있기 때문이다. 그리고 미처 몸에 흡수되지 않은 매운 성분이 남아 있다가 스트레스 못지않게 힘든 배변활동을 유래할 수도 있다는 것을 염두에 두어야 한다.

- 김현정 객원기자

- vegastar0707@gmail.com

- 저작권자 2020-05-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터