암이 인체 면역계의 공격을 피하기 위해 여러 가지 속임수를 쓴다는 사실은 널리 알려져 있다. 의학계에서는 이런 속임수를 차단하는 방법을 발견해 일부는 환자 치료에 활용하고 있기도 하다.

미국 스탠포드대 연구팀은 최근 암이 면역계에 의해 탐지돼 파괴되는 것을 회피하는 새로운 신호를 발견했다. 인체 암 조직을 이식한 쥐에게서 이 신호를 차단하자 면역세포가 암을 공격하는 것으로 확인됐다.

이번 발견은 과학저널 ‘네이처’(Nature) 7월 31일자에 발표됐다.

이같이 ‘나를 먹지 말라(don't eat me)’는 신호를 차단하는 방법이 점차 항암치료의 기본으로 자리 잡아가고 있다.

‘나를 먹지 말라’

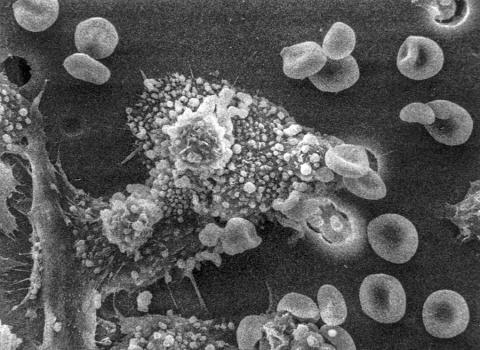

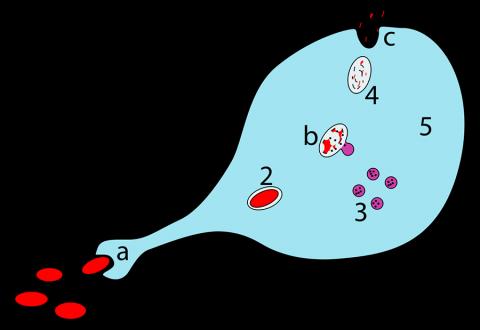

일반적으로 대식세포라 불리는 면역세포들은 암세포를 감지한 다음 이들을 삼켜 먹어 치운다. 관련 학계에서는 최근 몇 년 사이에 세포 표면의 단백질이 대식세포에게 자신을 먹거나 파괴하지 말라는 신호를 보낸다는 사실을 발견했다.

이는 면역 시스템이 정상적인 세포들을 공격하지 않도록 보호하는데 유용하다. 그러나 암세포가 이를 도용해 면역계를 회피하는 수단으로 활용하고 있는 것이 문제다.

연구팀은 이전에 단백질 PD-L1과 CD47 및 주요 조직적합성 1급 복합체의 베타-2-마이크로글로불린 서브유닛이 암세포가 면역세포로부터 자신을 보호하기 위해 활용하고 있다는 사실을 밝혀낸 바 있다.

이에 따라 CD47을 차단하는 항체는 현재 임상시험 중이며, PD-L1 혹은 PDL1 수용체를 타깃으로 하는 암 치료법은 현재 환자 치료에 활용되고 있다.

스탠퍼드 연구팀은 이번에 발견한 CD24로 불리는 단백질도 ‘나를 먹지 말라’는 신호를 작동시켜, 암세포가 스스로를 보호하는데 사용한다는 사실을 발견했다.

이 연구에는 박사과정생 의사인 아미라 바칼(Amira Barkal) 연구원이 논문 제1저자로, 스탠퍼드 줄기세포 생물학 및 재생의학 연구소장 겸 루드비히 암 줄기세포 연구소장인 어빙 와이스먼(Irving Weissman) 교수(병리학)가 시니어 저자로 참여했다.

와이스먼 교수는 “모든 환자가 항CD47 항체에 반응하지는 않았다는 사실을 발견하고, 이중 무반응 세포와 그 환자들이 다른 선택 가능한 ‘나를 먹지 말라’ 신호를 가지고 있는지를 테스트하게 되었다”고 말했다.

추가적인 신호를 찾아

연구팀은 암이 발생한 조직에서보다 암 자체에서 더 많이 생성된 단백질을 찾는 것으로부터 연구를 시작했다.

바칼 연구원은 “만약 암이 대식세포가 있는 곳에서 자라고 있다면 틀림없이 이 대식세포들이 암을 공격하지 못하게 하는 어떤 신호를 만들어내고 있다는 것을 알 수 있다”며, “이 신호들을 찾아내면 이를 교란시키고 면역계의 모든 잠재력을 발휘해 암과 싸우도록 할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 이번 탐구를 통해 많은 암들이 정상세포와 주변의 조직들에 비해 CD24를 풍성하게 생성한다는 사실을 보여주었다.

이들은 연구를 더 진척시켜 종양에 침투하는 대식세포가 SIGLEC-10이라는 수용기를 통해 CD24 신호를 감지할 수 있다는 것을 알아냈다.

아울러 실험실에서 환자의 암세포와 대식세포를 혼합한 다음 CD24와 SIGLEC-10 사이의 상호작용을 차단하면, 대식세포가 무제한 뷔페에서 식사하듯 암세포를 게걸스럽게 먹어 치운다는 사실을 확인했다.

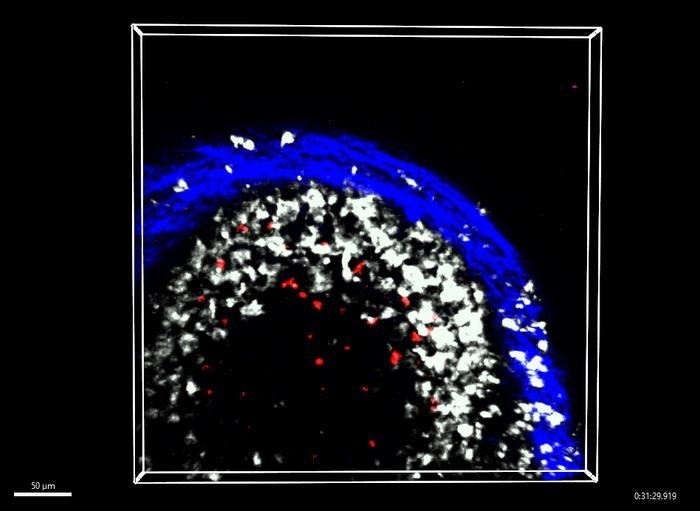

연구팀은 마지막으로 쥐에게 인체 유방암세포를 이식한 다음 CD24 신호를 차단해 봤다. 그러자 쥐의 면역계 대식세포가 암을 공격하는 모습이 관찰됐다.

특별 연구팀의 눈길을 끈 것은 치료가 매우 어려운 난소암과 삼중음성 유방암이 CD24 신호 차단에 의해 영향을 많이 받았다는 점이다. 바칼 연구원은 “이런 매우 위험한 암에 이 신호가 취약점일 수 있다”고 지적했다.

CD47의 보완?

또 다른 흥미로운 발견은 CD24 신호가 전에 발견한 CD47 신호와 보완적으로 작동하는 것처럼 보인다는 점이다.

혈액암과 같은 일부 암들은 CD47 신호에는 매우 민감하지만 CD24 신호에는 그렇지 않았다. 반면 난소암과 같은 다른 암들에서는 그 반대였다.

이것은 대부분의 암들이 이런 신호들 중 하나를 차단하는 공격에 민감하며, 한 개 이상의 ‘나를 먹지 말라’ 신호를 차단할 때 훨씬 더 취약해질 수 있다는 희망을 불러일으킨다.

바칼 연구원은 “아마도 더 많은 ‘나를 먹지 말라’ 신호가 존재할 것으로 보이며, CD24는 그 주요 신호 가운데 하나로 보인다”고 말했다.

연구팀은 이제 CD24 차단 치료법이 항CD47 치료법과 같은 단계를 밟을 것으로 기대하고 있다. 항CD47 치료법은 현재 전(前)임상시험에서 안전성 테스트를 받고 있으며, 뒤이어 인체를 대상으로 한 안전성과 효능 시험을 하게 된다.

와이스먼 교수는 이번에 두 번째로, 중요한 ‘나를 먹지 말라’ 신호를 발견함으로써 기초와 임상 연구를 결합한 과학적 접근법의 타당성을 입증했다.

그는 “CD47과 CD24 모두 스탠퍼드 MD-PhD 프로그램에 속한 대학원생들이 다른 동료들과 함께 발견했다”고 말하고, “이 연구들은 기초적인 발견으로부터 시작되었으나, 암과의 연관성과 암이 대식세포를 회피한다는 사실을 발견함으로써 전임상시험을 추진하는 데까지 이르렀다”고 설명했다.

와이스먼 교수는 “조사 연구와 의료 훈련을 결합하면 인간의 생명을 구할 수 있는 발견들을 가속화할 수 있다”고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-08-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터