첨단 컴퓨터 질병 모델을 이용해 진단과 치료를 향상시킬 수 있는 길이 열릴 것으로 보인다.

이 기술의 목표는 컴퓨터 모델을 개별 환자의 ‘디지털 쌍둥이(digital twins)로 발전시키는 것으로, 디지털 쌍둥이는 환자를 실제로 치료하기 전에 전산상 가장 좋은 치료 약을 확인하고 투여하는 데 도움을 줄 수 있다.

국제협동연구의 결과로 얻어진 이 컴퓨터 모델은 오픈 액세스 저널인 ‘유전체 의학’(Genome Medicine) 최근호에 발표됐다.

환자에게 맞는 최적의 약을 찾아

현재 의료에서의 가장 큰 문제는 흔한 병을 앓는 환자 가운데 40~70%가 약을 투여해도 제대로 효과를 못 본다는 점이다.

그 중요한 이유 중 하나는 병이 쉽게 치료될 수 있는 단일 ‘결함(fault)’에 의해 발생하는 경우가 거의 없기 때문이다. 대신 대부분의 질병은 서로 다른 수많은 세포 유형에서 유전자 수천 개 사이의 변형된 상호작용에 의해 일어난다.

또 다른 이유는 이런 상호작용들이 같은 진단을 받은 환자들 사이에서도 양상이 서로 다르기 때문이다. 말하자면 이런 질병의 복잡성과 현대의 건강관리 사이에는 커다란 간격이 존재한다는 얘기다.

이번에 연구 결과를 내놓은 국제연구팀은 이런 간격을 해소하는 데 목표를 두고, 수많은 세포 유형에서 나타나는 변형된 유전자 상호작용에 대한 컴퓨터 질병 모델을 구축했다.

연구를 이끈 스웨덴 린최핑(Linköping)대 미켈 벤슨(Mikael Benson) 교수는 “우리 목표는 이 모델들을 개별 환자가 앓는 질병의 ‘디지털 쌍둥이’로 발전시켜 각 환자에게 적합한 치료 약을 찾아내는 것”이라며, “이상적으로는 각각의 디지털 쌍둥이들에게 전산적으로 수천 가지 약물을 적용해 치료해 보고 그 결과에 따라 실제 환자 치료에 가장 적합한 약을 선택하게 된다”고 설명했다.

네트워크 분석해 세포 식별하고 디지털 쌍둥이 구축

연구팀은 먼저 류머티즘 관절염을 앓는 쥐 모델을 이용해 디지털 쌍둥이를 구축하는 방법을 개발하는 것부터 시작했다.

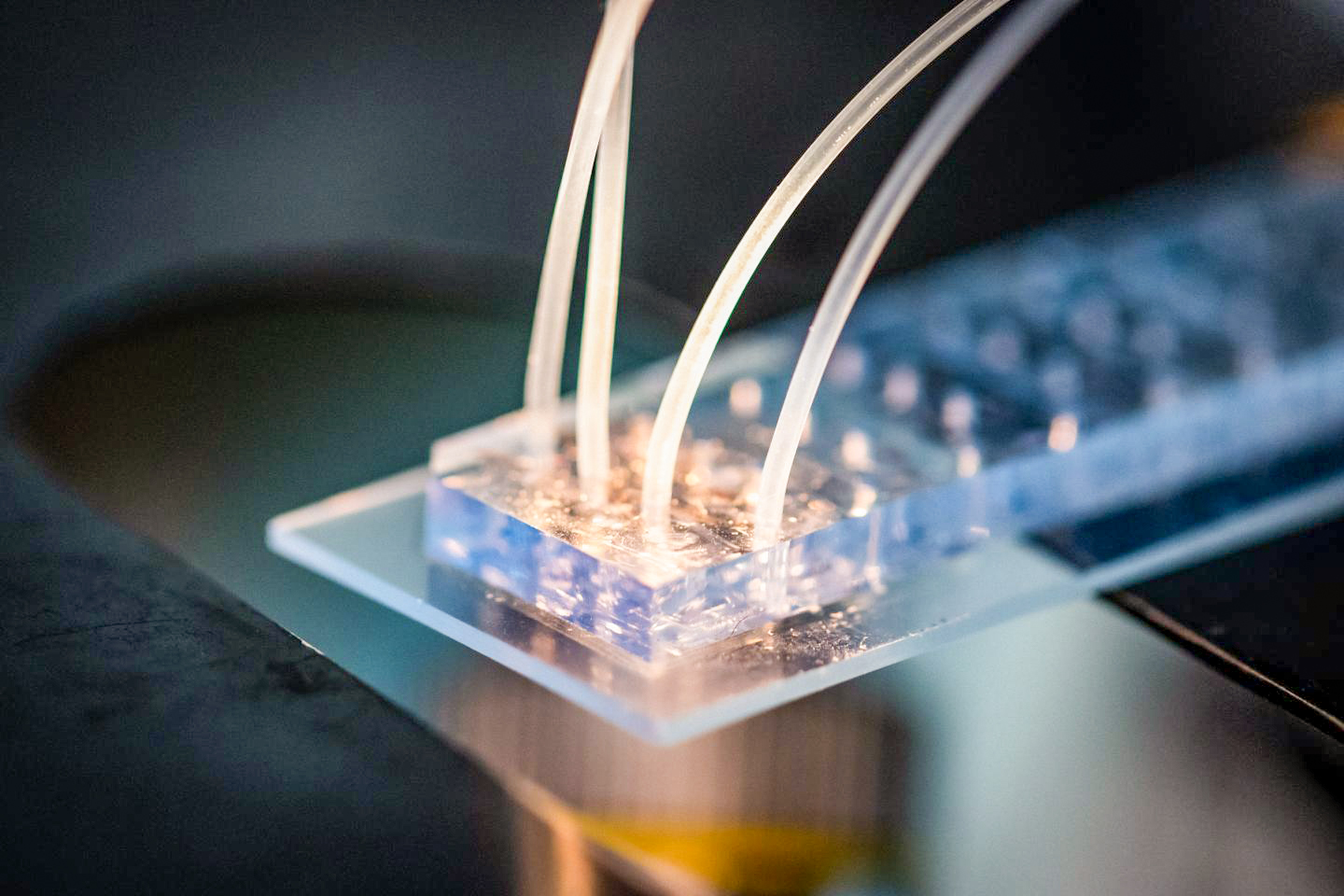

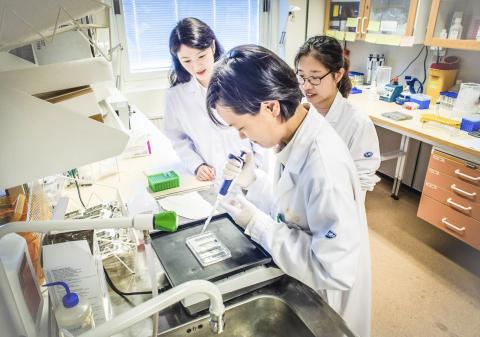

이들은 단일 세포 RNA 시퀀싱 기술을 사용해 병든 쥐의 관절에 있는 개별 세포 수천 개 안에서의 모든 유전자 활동을 확인했다. 이어 전체 데이터에 대한 컴퓨터 모델을 구축하기 위해 네트워크 분석을 활용했다.

벤슨 교수는 “네트워크를 이용하면 가장 복잡한 시스템도 분석하고 설명할 수 있다”며, “간단한 예로, 축구팀은 선수들이 서로 공을 패스함으로써 네트워크로 연결되는데, 대부분의 선수들과 패스를 교환하는 선수가 가장 중요하다”고 말했다.

이 같은 원리가 가장 중요한 세포 유형을 식별해 내는 것뿐만 아니라 쥐의 디지털 쌍둥이를 구축하는데 적용됐다. 식별해 낸 세포 타입은 전산적으로 수천 개의 약물과 부응했다.

이런 과정을 거쳐 연구팀은 마침내 ‘가장 좋은’ 약을 골라 병든 쥐에 투여해 치료할 수 있다는 것을 보여주었다.

“T세포 활용하면 질병 조기 발견 가능”

이 연구는 또한 컴퓨터 모델을 이용해 인체 질병을 진단할 수 있다는 사실을 입증했다.

연구팀은 약물 식별에 사용된 같은 세포 유형에 초점을 맞췄다. 이 세포 유형은 면역 방어에서 중요한 기능을 하는 T세포들로, 모든 디지털 쌍둥이의 지문 역할을 했다.

연구를 위해 자가면역질환과 심혈관질환 및 여러 유형의 암을 포함해 13개 질환 환자들의 T세포를 분석했다.

T세포 지문을 적용한 결과 이 진단 지문은 건강한 사람들과 환자들을 구별할 뿐만 아니라, 대부분의 질병들을 구분하는데도 활용할 수 있었다.

벤슨 교수는 “T세포가 지속적으로 신체를 조사해 가능한 한 조기에 질병을 발견하고 퇴치하는 일종의 스파이 위성 같은 기능을 하기 때문에, 이 세포를 이용해 서로 다른 많은 질병들을 조기에 발견하는 것이 가능할 것으로 보인다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-07-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터