한때 유행했던 영화 대사 중에 ‘나는 한 놈만 팬다’라는 말이 있다. 주위에 여러 사람이 있어도 한 명만 집중적으로 공격한다는 의미인데, 이 같은 영화 대사를 생각나게 만드는 실험 결과가 최근 발표되어 흥미를 끌고 있다.

실험 결과의 대상은 요즘과 같이 더운 여름철에 출몰하는 모기다. 피를 빨아 사람에게 참을 수 없는 고통을 안겨주는 것은 물론, 말라리아 같은 전염병을 옮겨 심각한 경우 목숨도 앗아간다.

따라서 인류는 오래전부터 모기를 박멸하기 위해 갖은 방법을 다 동원했지만, 끈질긴 생명력을 가진 이 해충은 쉽게 사라지지 않았다. 하지만 그런 인류의 노력이 빛을 발할 시간이 멀지 않았다. 다른 개체들에게는 전혀 피해를 주지 않으면서 오직 모기만을 죽이는 살충제가 개발되고 있기 때문이다. (관련 기사 링크)

박테리아 분비물질을 활용한 모기 살충제

말라리아는 일반적으로 ‘후진국 병’이라 알려져 있지만, 아직도 전 세계적으로 매년 45만 명의 사람들이 사망할 정도로 강력한 위력을 발휘하고 있는 1급 전염병이다.

이런 점 때문에 과거부터 많은 과학자들이 다양한 종류의 살충제를 개발해 왔고, 이들 살충제가 모기 퇴치에 일정 부분 기여한 것도 사실이다.

하지만 모기 살충제들은 장점만큼이나 단점도 많았다. 사용하면 할수록 내성을 가진 모기들이 새로 등장하거나, 다른 이로운 곤충 및 사람에게까지 해로울 수 있다는 점이 밝혀졌기 때문이다.

물론 해롭지 않은 살충제를 만들 수 있는 기회도 있었다. 지금으로부터 30여 년 전 쯤에 미국의 과학자들이 말라리아모기만을 죽이는 박테리아를 발견한 것이다. 하지만 당시의 과학기술 수준으로는 박테리아가 어떻게 말라리아모기를 죽이는지 그 이유를 파악할 수 없었고, 결국 상용화되지 못한 채 사람들의 기억에서 사라져 버렸다.

그랬던 실험 결과가 20여 년이 지난 후 다시 빛을 볼 수 있는 기회를 맞이했다. 사짓 길(Sarjeet Gill) 캘리포니아대 교수와 연구진이 2008년부터 본격적인 후속 연구를 시작한 것.

연구진은 말라리아모기만을 골라 죽이는 박테리아의 분비 물질에 주목했다. 분비 물질을 발견했을 당시만 해도 해결의 실마리를 금방 찾을 수 있을 것이라 기대했지만, 무려 10여 년의 시간이 흐른 뒤에야 겨우 후보가 되는 물질을 분리할 수 있었다.

PMP1이라는 이름의 이 독성물질에 대해 길 교수는 “박테리아가 분비한 물질인 PMP1이 말라리아모기를 어떻게 죽일 수 있는지에 대한 메커니즘을 파악하는 것이 결코 쉽지 않았다”라고 설명하며 “그만큼 PMP1은 이전에 볼 수 없었던 독특한 기능을 갖고 있다”라고 말했다.

길 교수의 설명에 따르면 PMP1은 ‘보툴리늄 테타누스(Botulinum Tetanus)’ 같은 신경 독성물질과 분자구조가 비슷하지만, 독특하게도 말라리아를 옮기는 모기에만 특이적으로 작용하는 독성물질인 것으로 나타났다.

길 교수는 "PMP1을 쥐에 주입하거나 다른 곤충에게 살포했을 시 아무런 증상이 발생하지 않는다는 사실에 놀랐다"라고 밝히며 “이를 잘 활용하면 모기에게만 작용하는 살충제를 만들 수 있다”라고 기대했다.

거미 독 유전자를 이식 받은 곰팡이로 모기 퇴치

미국의 과학자들이 박테리아가 분비한 물질에서 모기만을 죽이는 살충제를 제조했다면, 서아프리카에 위치한 부르키나파소의 과학자들은 곰팡이에게서 모기를 죽이는 살충제를 개발하고 있어 이목이 집중되고 있다.

미 메릴랜드대 과학자들과의 공동연구를 통해 모기 살충제를 개발한 ‘부르키나파소 건강과학연구소(IRSS)’의 과학자들은 화학적 살충제의 가장 큰 단점인 ‘내성 증가’를 최소화할 수 있도록 생물체에서 소재를 찾았다.

생물학적 살충제의 소재가 될 수 있는 후보군은 있었다. 바로 ‘메타히지움 핑샤엔스(Metarhizium pingshaense)’라는 곰팡이의 독성물질을 활용하는 것이었다. 이 곰팡이는 부르키나파소 지역에서 오래전부터 모기 같은 해충들을 퇴치하는 특성을 갖고 있는 것으로 유명했다.

하지만 문제가 있었다. 곰팡의 독성이 높지 않다 보니, 해충을 죽이기보다는 쫓아내는 정도로만 사용할 수밖에 없었던 것. 이에 따라 공동 연구진은 호주에 사는 맹독성 거미의 독을 적용하여 곰팡이 독성을 높이기로 결정했다.

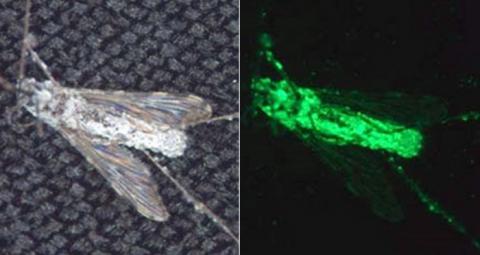

연구진은 우선 거미의 독에서 분리한 유전자를 곰팡이에게 이식한 다음, 말라리아모기들의 생육을 얼마나 억제할 수 있는지를 관찰했다. 3개의 밀폐된 공간 중 한 곳에는 곰팡이를 넣지 않았고, 가운데에는 자연 상태의 곰팡이만 넣었다. 또한 나머지 한 곳에는 거미의 유전자를 이식한 곰팡이를 투입했다.

그리고 각각의 공간에 수컷 1000마리와 암컷 500마리를 풀어 놓고 45일 동안 지속적으로 관찰했다. 그 결과 곰팡이를 넣지 않은 곳은 1396마리의 모기가 생존했고, 자연 상태의 곰팡이만 넣은 곳은 455마리가 남은 것으로 확인됐다.

반면에 거미의 유전자를 이식한 곰팡이를 투입한 공간에서는 불과 13마리만의 모기가 발견됐다. 이에 대해 IRSS의 관계자는 “거미의 유전자를 이식한 곰팡이가 있는 공간에서는 거의 모든 모기가 생존하지 못한 것으로 드러났다”라고 밝히며 “이들 곰팡이의 독성물질을 활용하면 99%의 모기를 억제할 수 있다는 점을 확인했다”라고 강조했다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2019-07-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터