뇌의 대규모 시스템을 전체적으로 분석함으로써 양극성 장애(조울증)와 조현병(정신분열증), 우울증 및 기타 정신질환의 증상과 원인을 더욱 잘 이해할 수 있는 길이 열렸다.

미국 하버드의대 제휴병원인 맥린(McLean) 병원과 예일대 연구팀은 정신 장애를 가진 환자들의 뇌 네트워크 연결성을 세밀히 조사해 미국 국립과학원회보(PNAS) 최근호에 발표했다.

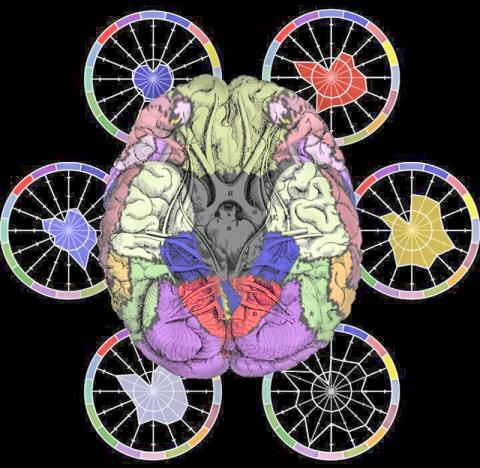

맥린 정신의학기술연구소 과학이사인 저스틴 베이커(Justin T. Baker) 박사는 “일종의 조감도를 활용해 뇌의 대규모 시스템이 서로 상호작용하는 방법을 자세히 관찰했다”고 밝혔다.

베이커 박사팀은 양극성 장애와 조현병 및 우울증 같은 정신질환자를 포함한 1000명 이상의 뇌 기능성 자기공명영상 데이터를 분석해 이번 연구를 수행했다.

실험 참가자들은 눈을 뜨고 스캐너에 누워 간단한 물음에 응답하고, 연구팀은 응답과 동시에 일어나는 뇌의 변동 데이터를 수집했다.

뇌 연결 연구하는 커넥토믹스 기법 활용

베이커 박사는 이 작업이 ‘뇌에서 동시에 일어나는 모든 연결을 측정하는’ 개념인 뇌 신경 연결과학(connectomics)을 토대로 이루어졌다고 설명했다.

그에 따르면 이 같은 유형의 ‘전체 시스템적 관점(whole-system perspective)’은 정신질환의 생물학적 토대를 탐구하는 연구들과는 다르다. 대부분의 그런 연구에서는 질병이 독립적으로 연구되지만, 뚜렷한 정신병적 진단이 신경생물학적인 명료한 경계에 의해 분리되지는 않는다는 강력한 증거가 있다는 것이다.

베이커 박사는 “우리가 취한 접근법은 전체 뇌를 관찰함으로써 시각 시스템이나 운동 시스템 같은 개별 시스템들이 어떻게 작동하는가만이 아니라 인지 시스템 같은 더 상위의 시스템들이 작동하는 방법을 확인해 상호 관련성이 있는지를 알 수 있다”고 설명했다.

그는 이 연구가 중요한 이유로, “우리는 환자들이 자신의 증상에 대해 보고하는 정신질환에 대해 아무런 객관적인 측정치 즉, 정신의학에서의 바이탈 사인(사람이 살아있음을 보여주는 호흡이나 심장박동 같은 생명 징후)이 없다”는 점을 꼽았다.

이런 상황에서 이번 작업은 “뇌에서의 어떤 변화가 질병들에 걸쳐 공유되고 있고, 다른 질병들에서는 어떤 양상이 특이적인지를 지적할 수 있는 뇌의 ‘지문 채취(fingerprinting)’를 가능하게 한다”는 것.

“뇌에 객관적 생체표지자 있다”

베이커 박사는 이번 연구가 “뇌에 객관적 생체표지자로 활용할 수 있는 매우 뚜렷한 변화들이 존재한다는 신뢰도 높은 증거를 제시한다”고 밝혔다.

그는 또 이번 연구에서 조현병과 양극성 장애 및 우울증이 어떻게 유사한지 혹은 어떻게 근본적인 원인을 공유하는지를 알 수 있는 더 나은 방법을 확보할 수 있다고 말했다.

이전의 연구를 통해 조현병과 양극성 장애는 현저한 유전적 위험이 있고, 이런 조건들이 뇌의 특정 부위에 영향을 미친다는 사실이 알려져 있다.

그러나 이번 연구에서는 한 시스템이 정신병이냐 우울증이냐에 관계없이 병의 심각성에 따라 영향을 받거나 손상을 입는다는 것을 강조하고 있다.

베이커 박사팀은 이번 연구를 토대로 강박장애(OCD)와 정신적 외상, 장기 수사 등과 관련된 대규모 뇌 시스템의 기능에 대한 연구를 실시할 예정이다.

베이커 박사는 “다른 상태에서도 지문이 존재하는지를 확인해 이 정보를 개인 치료에 적용하고 싶다”고 말하고, “시간이 지남에 따라 증상이 어떻게 변하는지를 보기 위해 생체표지자에 대한 단순 사진부터 역동적인 모습까지 두뇌 관찰을 계속하고 있다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-05-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터