브라질 지카바이러스와 태아 결손과의 인과관계가 마침내 과학적으로 증명됐다.

미국 샌디에고 캘리포니아의대 연구진은 브라질 및 세네갈 과학자들과 함께 브라질 지카바이러스종이 실제로 심각한 태아 결손을 일으킬 수 있다는 ‘직접 실험 증거’를 확인해 과학저널 ‘네이처’(Nature) 11일자 온라인판에 발표했다.

현재 중남미에서 유행하는 지카바이러스가 소두증 등 태아의 선천성 결손을 일으키는 사례가 수백여 건 발견됐으나 심증과 간접 증거만 있을 뿐 직접 실험을 통해 과학적으로 밝혀진 것은 이번이 처음이다.

캘리포니아의대(샌디에고) 소아 및 세포 분자의학과 알리손 무오트리(Alysson R. Muotri) 교수와 공동 교신저자인 브라질 사웅 파울루대 파트리샤 벨트라옹 브라가( Patricia C.B. Beltrao-Braga) 교수팀은 실험 쥐 모델과 인체 줄기세포, 실험실에서 만든 인체 뇌 오가노이드를 이용해 이번 연구를 수행했다.

세 가지 실험 통해 직접 증거 제시

무오트리 교수는 “브라질 같은 곳에서 지카 감염이 확산되고 그에 따라 소두증 사례도 늘어나 둘 사이의 연계관계가 있을 것으로 추정됐으나 지금까지 확실한 증거가 없었다”며, “이번 발견은 브라질 지카바이러스종이 심각한 태아 결손을 일으키는 한편 소두증 이외에도 지금까지 완전히 알려지지 않은 커다란 건강 상의 부작용이 있다는 사실을 직접 실험 증거로 제시하고 있다”고 말했다.

그는 지카바이러스의 인과관계를 확인하기 위해 개발한 모델이 태아의 신경 발달 기간에 바이러스 침입을 막을 수 있는 치료제의 효능 평가 도구로 활용될 수 있을 것이라고 덧붙였다.

무오트리 교수는 “우리의 연구 플랫폼은 브라질 지카바이러스 고유의 특성을 이해하고 이 바이러스 감염으로 인한 신경 이상 예방 약제를 테스트하는데도 쓰일 수 있다”며, “특히 앞으로 개발되는 지카바이러스 백신의 타당성 시험을 위한 강력한 동물모델도 확보했다”고 말했다.

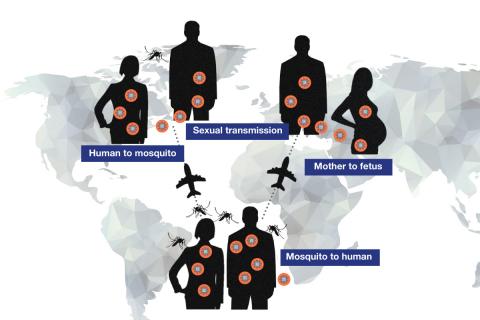

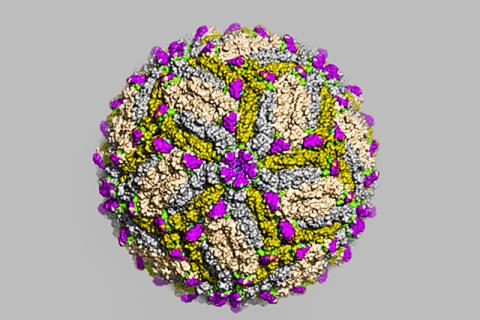

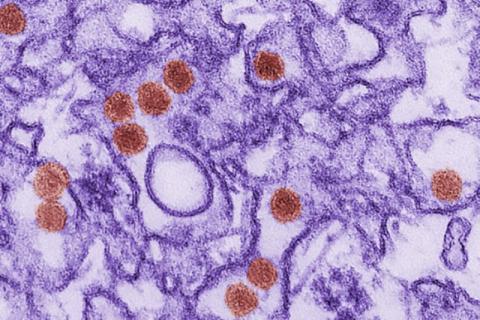

지카바이러스는 1947년 아프리카 우간다의 붉은털 원숭이에게서 처음 발견됐으나 연구팀은 아시아종과 아프리카종 두 종류가 있는 것으로 보고 있다. 이 중 아시아종이 이집트 숲모기를 매개로 해 남태평양 얍(Yap) 섬에서 감염을 일으키고 이어 2013년과 2015년에 뉴칼레도니아와 프랑스령 폴리네시아에서 유행했다. 2013년 브라질 등 중남미로 상륙한 아시아종 지카는 임신부에 감염돼 태아 소두증과 길랭-바레 증후군 등 신경성 질환을 일으키며 국제적 관심을 모으게 된 것.

“소두증 이외에 자궁내 성장에서 문제 많아”

연구팀은 브라질 지카 감염과 태아 결손의 상관관계를 확인하기 위해 먼저 쥐 모델을 사용했다. 무오트리 교수는 “쥐 모델 실험 결과 바이러스가 태반의 막을 뚫고 태아를 감염시키는 것으로 확인됐다”고 밝혔다. 인간에서와 같이 쥐의 태아도 어미 쥐를 통해 지카바이러스에 감염돼 정상인 쥐에 비해 머리가 작고 몸체 성장도 저해됐다. 조직과 유전자 분석을 해보니 눈에 이상이 생기고 지속적인 세포 사멸이 진행되는 등 다른 문제도 나타났다.

무오트리 교수는 “쥐 실험 자료는 지카 감염 문제에서 소두증이 빙산의 일각에 불과하다는 점을 시사한다”며, “감염된 태아 쥐는 자궁 내에서 광범위하게 성장이 저해돼 바이러스 감염이 실제 건강에 미치는 영향은 더욱 폭넓고 파괴적일 수 있다”고 설명했다.

흥미로운 것은 실험 대상이 된 모든 쥐가 감염 후 똑 같은 인과관계를 보이지는 않았다는 점. 실험 쥐 가운데 최소한 한 종은 지카바이러스가 어미 쥐의 태반을 뚫고 태아를 감염시키지 못 한 것으로 나타났다. 이는 인간에게서와 마찬가지로 쥐에게서도 유전적 차이나 면역반응의 강도에 따라 감염에 대한 감수성에 차이가 나기 때문인 것으로 보인다.

브라질 지카종, 인간에게 더 공격적으로 변이

인체 줄기세포를 이용한 실험에서도 비슷한 결과가 나왔다. 인체 다능 줄기세포로 대뇌피질 전구세포를 생성한 후 브라질 지카종에 감염시키자 전구세포들의 사멸이 늘어났다. 아프리카 지카바이러스종의 발병 효과가 정확하게 발표되지는 않았으나 브라질 지카바이러스 변이종은 인체 세포에 더욱 공격적으로 변화한 것으로 추정된다.

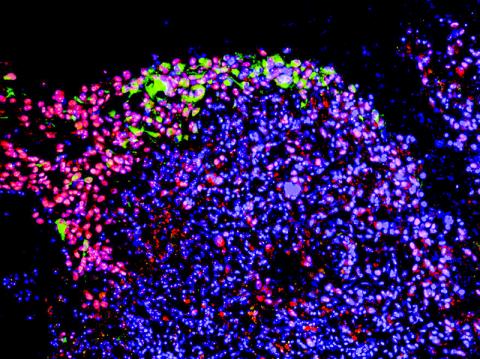

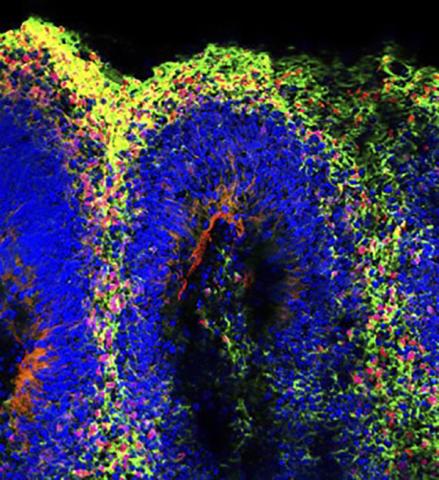

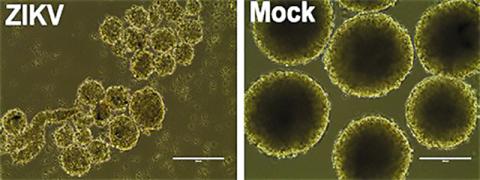

마지막으로 인체 다능줄기세포를 이용해 일부 뇌 기능을 수행하도록 소규모로 만든 실험 장기인 인체 뇌 오가노이드 실험에서 연구팀은 바이러스 감염에 따라 오가노이드의 성장 영역이 축소되고 대뇌피질층이 손상된 것을 확인했다.

브라질 지카바이러스종의 적응성을 알아보기 위해 침팬지 유래 오가노이드를 이용해 아프리카종과 비교한 결과 브라질 지카종은 아프리카종에 비해 복제 속도가 느린 것으로 나타났다. 무오트리 교수는 “이 같은 현상은 브라질 지카바이러스종이 어느 정도 인간에게 적응되었다는 사실을 보여준다”며, “유전적 차이가 어떻게 이런 차이점을 나타내는지 확인하기 위해 연구를 계속하고 있다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2016-05-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터