오존(O3)에 오랫 동안 노출된 사람들은 호흡기 질환과 심혈관 질환으로 사망할 확률이 알려진 것보다 더 높은 것으로 나타났다. 또 교통환경 등 가까이에서 접하는 작은 미세먼지(PM2.5)가 화석연료를 태워 지역에 널리 퍼지는 PM2.5보다 심혈관 질환 사망률을 크게 높이는 것으로 확인됐다.

미국흉부학회(ATS)가 발행하는 ‘호흡기 및 중환자 의학’(American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine) 최근호에 실린 ‘대규모 전향적 연구에서의 오존 장기 노출과 사망률’(Long-Term Ozone Exposure and Mortality in a Large Prospective Study) 논문에 따르면, 장기간 오존에 노출된 상태에서 대기 중 오존농도가 10ppb(parts per billion) 올라갈 때마다 △폐질환 사망률 12% △심혈관질환 사망률 3% △기타 다른 모든 질병으로 인한 사망률이 2%씩 올라가는 것으로 나타났다.

이 연구는 미국 전체를 대상으로 1982년부터 시작된 대규모 조사 자료에 바탕해 분석한 것으로 미국흉부학회가 20일 관련자료를 발표했다.

연구진은 사망위험 증가율의 경우 당뇨환자들이 가장 높아 16%를 기록했고, 부정맥과 심부전, 심장마비 등의 심장질환 환자가 15%, 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자가 14%를 차지했다고 밝혔다.

“오존 줄이면 지역사회 건강에 즉각 도움 될 것”

논문의 공동저자인 마이클 제러트(Michael Jerrett) 캘리포니아 주립대(UCLA) 환경보건학 주임교수는 “미국에서 약 1억3000만명이 정부의 대기환경기준(the National Ambient Air Quality standard)을 초과하는 지역에 거주하고 있다”며, “오존이 미국에서 점차 줄어들고는 있으나 다른 대기오염물질 감소량보다 적고, 오존 문제는 세계 도처에서 점차 확산되고 있다”고 말했다.

저자들은 연구를 위해 미국 암 협회의 암예방 연구(CPS-II)에 기록된 67만개의 자료를 분석했다. 1982년에 시작된 암 예방 연구는 50개 주의 참가자가 등록돼 있으며 등록시의 평균 나이는 55세였다. 연구팀은 22년 간 사망한 사람들의 사망원인을 미국 환경청과 질병통제예방센터(CDC)의 대기 질 자료와 비교 분석했다. 이 기간 동안의 사망자 수는 23만7000명이었다.

연구팀은 정확한 계산을 위해 조기 사망의 원인으로 알려진 미세먼지(PM2.5)와 이산화질소(NO2) 오염 그리고 흡연, 음주, 몸무게, 직업특성, 식습관, 빈부와 인종 등 29가지의 행동특성 및 인구통계학적 요인을 고려했다.

분석 결과 오존과 사망률과의 연관성은 연간 평균 8시간 기준으로 오존농도가 35ppb 때부터 나타나기 시작했다. 연구팀은 많은 지역사회가 이 수치를 초과하고 있어 오존을 줄일 경우 즉각적으로 건강에 도움이 될 것이라고 제언했다. 제레트 교수는 오존이 강력한 온실가스이기 때문에 오존을 감축하면 기화변화에도 좋은 영향을 미쳐 미래의 건강에도 도움이 된다고 덧붙였다.

교통량 많은 도로의 미세먼저(PM2.5) 주의해야

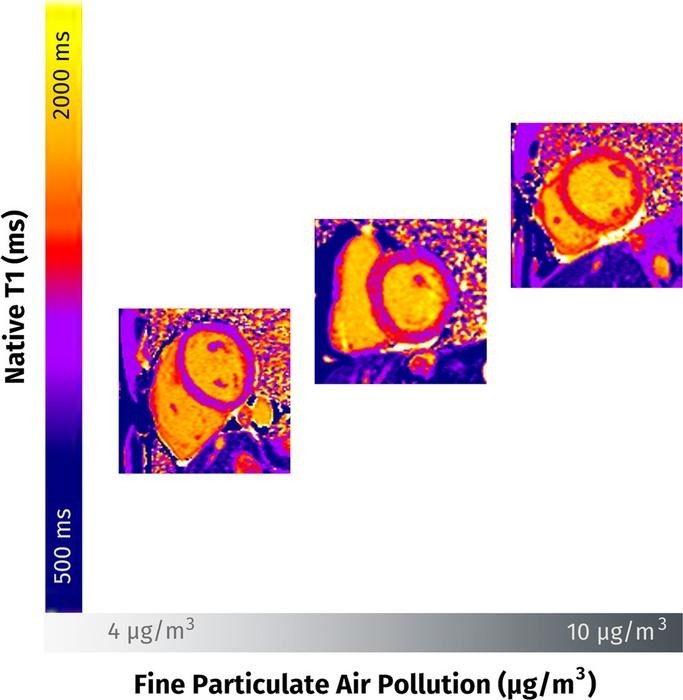

연구팀은 PM2.5 미세먼지에 대한 새로운 사실을 발견하고 놀랐다. 사람들이 가까이 접하는 자동차 배기가스나 타이어 마모 등을 포함한 교통환경에 따른 미세먼지(PM2.5)가 화석연료를 태워서 나오는 지역적 PM2.5보다 심혈관질환 사망과 더욱 밀접한 연관이 있는 것으로 나타났다. 후자가 10ppb 증가함에 따라 사망률은 7% 증가하는데 비해 가까이에서 접촉하는 PM2.5는 사망률을 41%로 높였다.

논문의 제1저자이자 오타와의 맥로그린 인구보건 위험평가센터 연구원인 미셀 터너(Michelle C. Turner) 박사는 이번 연구가 대기오염의 위해성을 명확하게 보여준다고 말했다. 이전에 적은 수의 입자를 대상으로 추적 연구기간도 짧고 정밀하지 않은 노출 모델을 이용한 연구들은 오존이 호흡기질환 사망률 증가에 미치는 영향이 4% 이하라는 결과를 냈었다.

그러나 이번의 대규모 연구에서는 사망 원인을 더욱 확실하게 짚어내 오존으로 인한 사망률이 이전에 알려진 것보다 크게 높다는 것을 알아낼 수 있었다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2016-01-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터