최근 모 유명가수가 의식불명인 상태로 입원해 있다가 사망하는 사건이 발생하면서, 주위에 안타까움을 더하고 있다. 또한 굴지의 대그룹 회장도 얼마 전 심장이상으로 쓰러진 뒤 현재까지 의식을 찾지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

사람이 의식불명인 상태가 되면 의사소통이 불가능한 환자로 변한다. 환자가 아무 것도 인식할 수 없기 때문에 어디가 아픈지, 또는 어떤 상태인지에 대해 주변 사람은 알 길이 없어진다. 심지어 의사들조차 정확한 판단을 내리지 못할 가능성이 높아진다.

그런데 의식이 없어지면 환자는 아무것도 인식하지 못한다고 생각했던 지금까지의 상식과는 달리, 의식불명 상태인 환자들도 생각을 하고, 의식 활동도 조금씩 이루어지고 있다는 것을 입증하는 실험이 영국에서 이루어져 의료계의 비상한 관심을 끌고 있다.

무의식 상태 환자들과의 의사소통 가능성 열려

과학기술 전문 매체인 사이언스데일리(Sciencedaily)는 영국 캠브리지대의 과학자들이 의식불명 상태의 환자가 어느 정도 의식하고 있다는 흔적을 환자의 뇌에서 발견했다고 보도하면서, 이번 연구가 무의식 상태의 환자들과 의사소통을 할 수 있는 단초를 제공해 줄 것으로 보인다고 기대했다. (관련 링크)

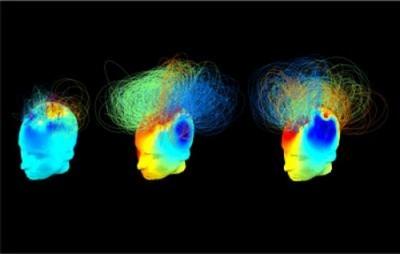

케임브리지대의 스리바스 첸누(Srivas Chennu) 박사와 연구진은 무의식 상태에 있는 환자 32명과 건강한 성인 26명을 대상으로 한 뇌파 분석 테스트를 실시했다. 연구진은 우선 테스트 참가자들이 휴식하고 있을 때의 뇌 활동을 기록하기 위해 전극 기반의 뇌파검사를 시행했다.

신호 분석을 할 때 사용하는 수학 기법인 그래프 이론을 적용하여, 연구진은 뇌 영역의 다양한 네트워크에서 이뤄지는 연결 강도를 분석했다. 그 결과 무의식 상태의 환자 중에서 3명의 뇌파가 활발한 네트워크를 보인다는 점을 발견했다.

여기서 놀라운 점은 무의식 환자의 뇌파가 일반인의 수준과 비슷하다는 것이었다. 대부분의 의식불명 환자들에게서 나타나는 뇌파를 분석해 보면, 뇌파 네트워크가 상당히 소규모 형태로 존재하기 때문이다.

케임브리지대 연구진이 시도한 이번 테스트는 지난 2006년부터 시작되었다. 당시 연구진은 무의식 상태의 환자들을 대상으로 ‘자신이 테니스를 하고 있는 곳을 상상해 달라’는 요구사항을 들려주고, 뇌 스캔을 통해 확인하는 획기적인 연구를 시행한 바 있다.

당시 뇌 스캔 결과 식물인간 상태인 한 23세 여성에게서 일반인처럼 일부 뇌 영역이 활성화된다는 점을 자기공명영상(fMRI) 스캐너를 통해 확인했다. 그리고 8년 뒤 연구진은 당시의 테스트 과정을 현재의 환자들에게 그대로 적용해 보았다.

뇌파 검사에서 일반인과 비슷한 의식을 보였던 3명의 환자들에게 2006년 당시 시행했던 테스트를 적용한 것이다. 테스트 결과 3명의 환자들은 8년 전의 여성 환자와 비슷한 현상을 보인다는 것을 확인했다.

이 같은 결과에 대해 첸누 박사는 “이런 결과는 무의식 상태인 환자라도 전달된 요구사항을 정확히 이해하고, 실행할 수 있을 정도로 충분한 의식을 유지하고 있음을 보여주는 것”이라고 주장했다.

그러면서도 첸누 박사는 뇌파 측정 과정에서 오류가 발생했을 수 있음을 인정했다. 8년 전과는 달리 이번 테스트에서는 고밀도뇌파활동기기(EEG)를 사용했기 때문이다. EEG는 환자의 침대에서 간단한 기기작동을 시켜서 이용할 수 있는 간단한 측정기다.

첸누 박사는 “EEG의 장점은 휴대할 수 있기 때문에 환자의 침대 옆에서도 쉽게 사용할 수 있다는 것”이라고 설명하며 “자기공명영상 스캐너를 사용하는 것이 8년 전의 결과와 정확하게 비교하는 것이지만 환자를 옮겨야하는 등의 불편 때문에 EEG를 사용했다”고 밝혔다.

그러면서 오류 발생의 가능성을 배제하기 위해 첸누 박사는 “환자의 상태를 정확하게 평가하기 위해서는 이번 뇌파 검사는 물론 당시 기능성 자기공명영상장치에 의한 시험을 함께 이용할 필요가 있다”고 덧붙였다.

하지만 케임브리지 연구진의 이번 연구결과에 대해 의료계는 상당히 고무되어 있는 상황이다. 사랑하는 사람에게 인사조차 못하고 갑자기 식물인간이 된 환자나, 암으로 의식을 잃은 환자가 평상시 말하지 못한 속내를 뇌파로나마 전할 수 있는 기회가 주어질 수 있다는 기대 때문이다.

이 외에도 대다수 의료 전문가들은 “무의식 상태의 환자가 평소에 좋아하던 음악이나 취미생활, 또는 사랑하던 사람에 대한 기억을 되살릴 수 있는 자극을 지속적으로 제공한다면 환자가 다시 깨어나는데 도움이 될 수 있을 것”이라고 전망했다.

치매와 같은 뇌질환 치료를 위한 뇌파 활용 기술

국내의 경우도 뇌파를 이용한 연구가 최근 활발하게 진행되고 있다. 다만 케임브리지대의 경우와는 달리 치매와 같은 뇌질환의 치료를 위해 뇌파를 활용하는 방안을 모색하고 있다.

특히 한국과학기술연구원(KIST) 뇌과학연구소의 최지현 박사와 연구진은 실험용 쥐의 뇌파를 인간 뇌와 같은 수준으로 측정할 수 있는 '뇌파 기반 뇌질환 전임상 시험 평가 시스템'을 개발하여 의료계의 이목이 집중되고 있다.

인간의 뇌를 직접 다루는 연구는 수술이나 약물 적용 등의 제한 때문에 결코 쉽지 않다. 따라서 임상학적 실험을 위해서는 실험용 쥐를 많이 사용한다. 하지만 지금까지는 인간의 뇌와 쥐의 뇌를 직접 비교할 수 있는 방법이 없어 한계가 있었다.

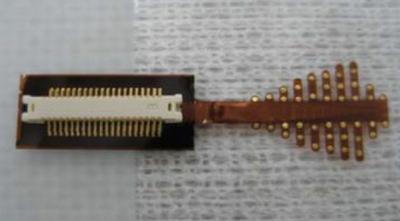

연구진이 개발한 시스템은 쥐의 뇌에 직접 심는 뇌파 측정용 전극과 뇌파 측정시스템, 그리고 뇌파 분석 및 뇌 영상 처리 소프트웨어 등으로 구성되어 있다. 뇌파 측정용 전극은 쥐의 뇌파를 파악하는 핵심 기술이다.

크기가 매우 작은 쥐의 뇌에 직접 전극을 심을 수 있도록 최대 10마이크로미터(㎛) 이하 두께로 개발되었다. 또한 한번에 40개 위치에서 뇌파 측정이 가능한데, 현재 이 기술은 시제품 제작 단계까지 도달한 상태다.

최 박사는 "앞으로 뇌파 측정 비교 기술을 활용하여 뇌질환 치료를 위한 신약을 인간에게 시험하기 전에 실험용 쥐에게서 같은 데이터를 얻어 미리 테스트할 수 있을 것"이라고 예상하며 “현재 이 기술은 독일과 미국 등 의료 선진 국가에서만 소량으로 생산될 뿐 상용화가 확산되지 못한 상태인데, 우리나라가 성공하면 앞으로 상당한 기술료 수입이 기대된다”고 전망했다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2014-11-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터