브래드 피트가 주연한 영화 ‘월드워Z’는 정체불명 존재들의 무차별적 공격으로 인해 전 세계 곳곳에서 이변이 일어나는 장면으로부터 시작된다. 항공기가 추락하고 도시가 순식간에 아수라장으로 변하는가 하면 국가별 입국이 전면 통제되는 등 재난 블록버스터의 전형적인 모습을 보여준다.

그런데 이 같은 인류의 대재난을 일으킨 원인은 바로 좀비들이다. 괴물 바이러스가 사람을 좀비로 만들어 정상인을 공격하고, 좀비에게 물린 정상인들 역시 좀비로 변해 전 세계가 위기에 처하게 된 것.

그런 상황에서 UN 소속 조사관인 브래드 피트가 미국 정부의 요청으로 바이러스의 진원지와 좀비들의 약점을 찾아내기 위해 활약하는 내용이 영화의 줄거리다.

지난 7일 ‘월드워Z’는 국내 관객 400만 명을 돌파하여 역대 좀비영화 중 최고의 흥행기록을 세웠다. 좀비 영화의 시초는 1968년 미국 영화감독 조지 A. 로메로가 만든 ‘살아있는 시체들의 밤’ 이후 좀비를 소재로 한 영화들이 하나의 장르로 자리 잡았지만, 일단 좀비 영화라고 하면 마니아들이 즐기는 저예산 B급 영화라는 이미지가 강했다.

그러나 ‘월드워Z’는 엄청난 엑스트라 및 제작비를 투입한 대규모 물량 공세로 흥행에 성공하며 그 같은 선입관을 깨고 있다. 또 지난 3월엔 좀비가 아름다운 소녀를 본 후 사랑에 빠지는 사상 최초의 좀비 로맨스 영화인 ‘웜 바디스’가 개봉돼 높은 평점과 함께 관객들의 사랑을 받기도 했다.

그동안 별로 주목 받지 못했던 좀비 영화가 최근 들어 현대인들의 사랑을 받고 있는 이유는 과연 무엇일까.

‘살아있는 시체’를 의미하는 좀비는 서인도제도의 아이티에서 널리 믿어지고 있는 부두교에서 유래했다. 한때 부두교에서는 주술가가 인간에게서 영혼을 뽑아내 일시적으로 죽였다가 다시 살아나게 하는 주술의식이 성행했는데, 이것이 대중문화의 소재로 사용되면서 좀비라는 독특한 캐릭터가 탄생한 것이다.

그런데 부두교 주술사가 주문을 외고 묘약을 먹여 좀비로 만든 행위는 사실 ‘과학적인 현상’을 이용한 것임이 밝혀졌다. 평소 좀비에 관심이 많았던 하버드 대학의 웨이드 데이비스 박사는 부두교의 주술사들이 사용한다는 여러 가지 좀비 묘약을 구입해 성분을 분석한 결과 3가지의 공통점을 발견했다. 그것은 바로 복어의 독인 테트로도톡신, 자이언트두꺼비의 침, 독말풀이었다.

부두교 주술사들이 좀비를 만든 비법

테트로도톡신이 체내에 들어오면 세포에서 나트륨 이온의 출입을 차단시켜 신경전달물질들의 이동을 막아 입술과 혀 등을 마비시킨다. 그러다 구토를 하게 되고 점차 온몸이 마비돼 심할 경우 죽음에 이르게 되는 것이다.

극소량의 테트로도톡신을 먹일 경우 죽지 않는 대신 호흡이 얕아지고 심박이 느려지며 전신이 마비돼 마치 죽은 듯이 보인다. 그러다가 시간이 지나면 복어 독이 모두 분해되어 없어지므로 신속하게 회복되어 다시 살아난 것처럼 여겨지게 된다.

이때 자이언트두꺼비의 침과 독말풀에 들어 있는 환각성분으로 인해 멍해진 채 주술사들이 시키는 대로 움직이는 모습을 보고, 사람들은 죽었다가 살아난 시체가 영혼을 잃은 채 주술사의 명령을 받는 좀비가 된 것으로 알았던 것이다.

묘하게도 좀비 영화가 새롭게 조명 받는 이유 역시 현대 과학의 오용 문제와 약간의 관련이 있다. 최근 영화에서 좀비의 발생은 대개 원인을 알 수 없는 전염병이거나 오지에서 퍼져나간 바이러스 때문인 경우가 많다.

영화 ‘월드워Z’의 원작 소설에서도 정체불명의 좀비 바이러스가 중국의 충칭에서 처음 보고돼 장기 밀거래 및 보트피플, 국경 붕괴 등에 의해 전 세계로 확산되는 상황이 묘사되어 있다.

이는 최근 발생할 때마다 전 세계를 공포에 떨게 하는 사스(SARS)나 조류인플루엔자 등과 같은 신종 바이러스의 출현과도 비슷해 영화에 더욱 몰입하게 만든다. 게다가 대개 이런 괴 바이러스의 출현은 항생제 남용으로 인한 항생제 내성이나 괴짜 과학자의 무리한 실험에서 비롯될 수 있다는 설정으로 이어지곤 하기 때문이다.

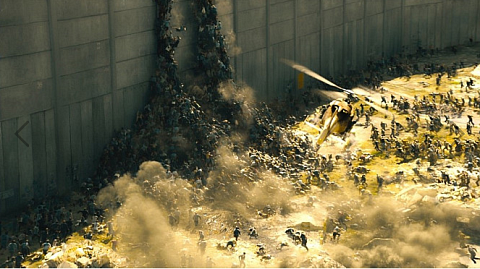

좀비들이 스스로 사다리를 만들어 예루살렘을 둘러싼 거대한 성벽을 뛰어넘는 장면은 ‘월드워Z’ 중 가장 인상적인 장면으로 꼽히는데, 그것은 완벽하게 하나의 덩어리처럼 움직이는 괴 바이러스를 연상시키기에 충분하다. 또 바이러스의 경우 단독으로 증식하지 못하고 숙주를 필요로 한다는 점도 좀비 컨셉트와 일치한다.

숙주를 좀비처럼 자기 마음대로 조절한다

자연계에는 숙주를 좀비처럼 자기 마음대로 조절하는 기생충이 실제로 존재한다. 개미 몸속에서 기생하며 자라는 란셋 흡충의 애벌레는 초식동물의 몸속으로 들어가야만 알을 낳을 수 있다. 때문에 이 기생충은 개미를 좀비로 만들어 풀잎에 가만히 있게 하는 수법으로 초식동물의 먹잇감이 되게 해 자신의 목적을 달성시킨다.

포유류인 쥐를 좀비로 만드는 기생충도 있다. 고양이과 동물의 뱃속에서 번식해서 성충이 되는 톡소포자층은 쥐에게 1차 감염되어서 유충 상태로 있는다. 그처럼 톡소포자층에 감염된 쥐의 경우 고양이가 나타나도 무서워하거나 도망가지 않게 된다. 따라서 일부 전문가들은 톡소포자층이 고양이 몸속으로 들어가기 위해 쥐를 좀비처럼 만드는 것이라고 주장한다.

또한 광견병 바이러스도 좀비 영화에 등장하는 분노 바이러스와 매우 유사한 특징을 지니고 있다. 멀쩡한 사람이 좀비가 되면 갑자기 포악해져 다른 사람을 물어서 바이러스를 옮기는데, 좀비 마니아들은 이를 분노 바이러스라고 일컫는다.

광견병은 말 그대로 미쳐서 포악해지는 증상을 보인다. 광견병에 걸린 개나 야생 너구리는 난폭해져 상대를 가리지 않고 물어뜯는데, 소도 광견병에 걸릴 경우 거칠어져서 뿔로 사람을 들이받으려 한다.

광견병에 걸린 개체가 이처럼 난폭해지는 이유는 숙주의 침을 통해 바이러스가 전파되기 때문이다. 일단 다른 개체를 물어야 광견병 바이러스가 새로운 숙주로 옮겨갈 수 있다는 의미이다.

따라서 광견병 바이러스는 다른 개체의 체내에 들어가면 우선 감정을 조절하는 뇌의 변연계로 찾아들어가 동물을 사나워지게 만든다. 그 후 뇌에서 왕성하게 증식된 바이러스는 혈액을 타고 나와 침샘 속에 고농도로 축적되어 다른 개체로 이주할 틈을 노리게 된다.

광견병에 걸린 사람의 경우 개처럼 다른 동물을 물려고 하지 않지만, 대신 재채기를 통해 바이러스가 공기 중으로 퍼지려고 노력한다. 만약 훨씬 강력해지고 다양한 능력을 갖춘 변종 광견병 바이러스가 등장할 경우 정말 좀비 영화 같은 혼란이 야기될 수도 있는 셈이다.

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2013-07-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터