비로소 따뜻한 봄이 됐다. 만개한 꽃들 사이에 가벼워진 옷차림만큼이나 ‘봄을 탄다’며 각종 증상을 호소하는 사람들이 적지 않다. 대표적인 봄 타는 증상으로 ‘떠나고 싶다’, ‘연애하고싶다’, ‘집중력이 떨어지고 마음이 들뜬다’ 등이 있다.

매년 오는 계절마다 많은 사람들이 견디기 힘들어하는 고질적인 증상들, 비단 따뜻해진 날씨 때문일까. 이에 많은 전문가들은 ‘호르몬의 영향’ 탓이라 답한다. 봄에 느끼는 다양한 감정들을 좌우하는 호르몬의 비밀은 무엇일까.

세로토닌의 증가, 멜로토닌의 감소…깨어나고 흥분한다

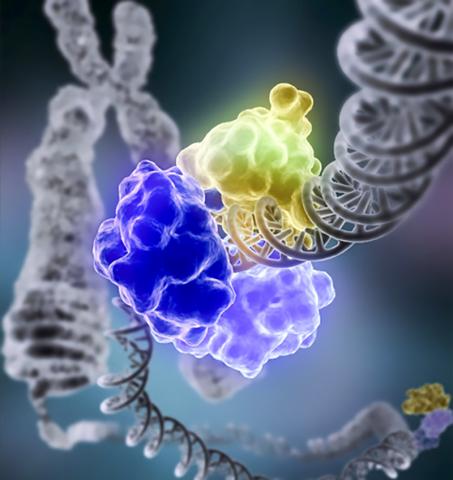

봄이 되면서 인간의 몸이 겪는 가장 큰 변화는 세로토닌이 증가하는 것이다. 세로토닌이란 혈액 응고 시 혈관 수축 작용을 하는 물질이지만 뇌신경계에 많이 존재하여 뇌기능을 자극하는 호르몬이다. 세로토닌은 연수부터 중뇌까지 걸치는 봉선(raphe)에 가장 많이 존재하며 이로부터 뇌 곳곳에 퍼지는 것으로 알려져 있다.

바로 세로토닌의 뇌기능을 자극하는 기작이 봄에 사람을 들뜨게 한다는 것. 일조량이 많을수록, 고기압일수록 세로토닌의 분비량이 늘어나기 때문에 날씨가 화창한 봄에는 세로토닌의 분비가 증가하여 갑작스러운 욕망과 기운이 솟아난다는 것이다. 이 세로토닌은 ‘행복 호르몬’이라는 별칭만큼이나 사람을 긍정적으로 만들기도, 충동적으로 행동하게도 한다. ‘떠나고 싶은’ 봄바람과 ‘떠나고 싶지만 못 떠나서 싱숭생숭한’ 기분 모두가 세로토닌의 증가때문이라는 이야기다.

한편 멜라토닌은 세로토닌과 정반대의 기능을 하는 호르몬이다. 세로토닌과 거의 동일한 분자구조를 가졌지만 멜라토닌의 경우 ‘밤의 호르몬’이라 불린다. 일조량이 많을 때 분비가 증가하는 세로토닌과는 반대로 멜라토닌은 어두울 때, 일조량이 적을 때 많이 만들어진다. 실제로 어두울 때 잠을 자게 하는 호르몬이어서 수면 장애의 치료를 위해 쓰이는 호르몬이기도 하다.

멜라토닌은 수면은 물론이고 일종의 신경 진정 기작에도 영향을 준다. 세로토닌과는 반대의 영향이다. 멜라토닌은 신경을 진정시키기에 쉽게 우울증에 빠지게 하는데, 이는 일조량이 적은 가을 겨울에 분비량이 많아 계절성 우울증(Seasonal Affective disorder)을 일으키는 호르몬이다. 그런데 봄이 되면 멜라토닌의 분비량이 줄어들기 때문에 웅크리고 실내를 선호하는 겨울과 다르게 자꾸 나가고 싶어진다는 것이다. 자연스럽게 계절성 우울증도 상당수 극복된다. 역으로 우울증은 햇빛을 많이 보아야 극복할 수 있다는 통설도 맞다는 이야기다.

테스토스테론 증가와 배란 촉진, 봄바람 나는 데는 이유가 있다

한편 봄에 계획 없던 임신율이 높다는 통계가 있어 눈길을 끈다. 봄에 남성의 정자 수가 많아지고, 테스토스테론의 분비량이 증가하며 여성의 경우 일조시간이 성욕에 영향을 준다는 것. 이에 앞서 말한 멜라토닌도 성욕을 일으키는데 한 몫 한다는 견해도 있다. 비단 ‘꽃이 피니까’ 연애하고 싶은 것이 아니라는 것.

테스토스테론 또한 낮이 길어지면서 분비가 증가한다. 햇빛을 받아야 인체 내에서 비타민 D를 합성하는데, 이 비타민 D는 남성호르몬인 테스토스테론의 분비를 조절한다는 것. 그러니 성욕이 솟고 짝을 찾기 위한 시도를 하게 된다는 것이다. 또 테스토스테론은 성욕 이외에 타인과의 경쟁심에도 영향을 주기 때문에 최고의 짝을 다른 ‘수컷’에게 놓치지 않기 위한 생존 전략으로도 연관지을 수 있다는 설명이다.

봄에 사정되는 정자가 가장 건강하기 때문이라는 이야기도 있다. 고환에서 생성된 후 평균 74일 후에 사정이 되는 정자의 경우 온도가 낮은 겨울에 만들어진 정자가 가장 건강하다는 설명이다. 인공수정의 경우에도 마찬가지다. 이유가 명확하게 밝혀지지는 않았으나 봄 기간의 수정률이 평소의 약 1.5배가 높다고 알려져 봄은 인간이 번식을 위해 본능적으로 움직이는 시기라는 것이다.

남성의 테스토스테론 리듬이 봄에 상승한다는 것처럼 여성의 호르몬 주기도 설명할 수 있다. 일조시간이 여성의 성감과 성욕에 영향을 줘 일조량이 적던 겨울을 지나 봄이 되면 배란일이 겨울보다 빨라지는 변화가 생긴다는 것. 배란일을 전후해서는 성감이 가장 높아지고, 원래의 월경 주기와는 다른 변화가 생기니 봄에 ‘의도치 않은’ 임신율이 높을 수밖에 없다는 이야기다. 자신도 모르게 번식을 위한 최선의 선택을 하게 되는 시기가 봄이므로 봄바람은 당연하다는 것.

춘녀추남, 자살율 증가? 계절 변화 극복하도록 노력해야

그렇다면 혹시 춘녀추남(春女秋男‧여자는 봄을 타고 남자는 가을을 탄다)이라는 우스갯소리도 이 맥락에서 설명할 수 있을까. 전문가들은 봄의 멜라토닌 변화에는 여자가 더 민감하고 가을의 세로토닌 변화에는 남자가 더욱 민감하기 때문이라고 한다.

가을이 되면 앞서 설명한 대로 비타민D 합성이 줄어들면서 테스토스테론의 분비가 저하되고, 따라서 남성의 활동성과 남자다운 모습이 약해진다는 이야기다. 여성의 경우 뇌의 감성적인 부분이 더욱 발달하여 멜라토닌의 변화에 쉽게 흔들리기 때문이라고도 설명한다.

하지만 이와 같은 분석에 의구심을 갖는 이들도 있다. 대체로 맞는 이야기이지만 봄에 자살률이 가장 높고 이별하는 커플이 많다는 점을 설명할 수 있는 방법이 없다는 것. 이에 전문가들은 “오히려 멜라토닌의 감소로 인한 기력 충전이 우울증 환자들을 자살로 내몬다”고 답한다. 일조량이 적은 겨울의 경우 멜라토닌이 많이 분비돼 기존 우울증 환자들이 자살을 생각하지도 못할 만큼 우울해지지만 봄에는 넘치는 기운에 다시 우울증이 올 것을 두려워해 자살을 시도한다는 것.

이별의 경우도 마찬가지다. 전문가들은 봄에 유독 이별과 새 만남이 많음을 본능적인 새 짝을 찾기 위한 움직임과 더불어 겨우내 겪었던 우울증을 새로운 만남을 통해 극복해보려는 심리적인 요인이 영향을 준다고 분석한다. 봄을 맞기 전 밸런타인데이를 전후하여 이별하는 커플이 가장 많다는 통계 결과에서 매년 이 시기 즈음이 기존 만남을 정리할지 이어갈지 재고해보는 때이기 때문이라는 이야기다.

이렇듯 ‘봄 타는 감정’에 대한 분석이 다양하게 나왔고 어느 정도 정설로 받아들여지지만 사실 이를 통하여 모든 것을 당연하게 여기는 태도야 말로 새 계절에 지양해야 할 태도다. 생체 리듬의 변화로 인해 어느 정도 기분과 만남이 영향을 받지만 이를 스스로 극복하도록 꾸준한 야외 활동과 지속적인 사람들과의 만남으로 이의 영향을 줄이도록 노력해야 한다.

매년 오는 계절마다 많은 사람들이 견디기 힘들어하는 고질적인 증상들, 비단 따뜻해진 날씨 때문일까. 이에 많은 전문가들은 ‘호르몬의 영향’ 탓이라 답한다. 봄에 느끼는 다양한 감정들을 좌우하는 호르몬의 비밀은 무엇일까.

세로토닌의 증가, 멜로토닌의 감소…깨어나고 흥분한다

봄이 되면서 인간의 몸이 겪는 가장 큰 변화는 세로토닌이 증가하는 것이다. 세로토닌이란 혈액 응고 시 혈관 수축 작용을 하는 물질이지만 뇌신경계에 많이 존재하여 뇌기능을 자극하는 호르몬이다. 세로토닌은 연수부터 중뇌까지 걸치는 봉선(raphe)에 가장 많이 존재하며 이로부터 뇌 곳곳에 퍼지는 것으로 알려져 있다.

바로 세로토닌의 뇌기능을 자극하는 기작이 봄에 사람을 들뜨게 한다는 것. 일조량이 많을수록, 고기압일수록 세로토닌의 분비량이 늘어나기 때문에 날씨가 화창한 봄에는 세로토닌의 분비가 증가하여 갑작스러운 욕망과 기운이 솟아난다는 것이다. 이 세로토닌은 ‘행복 호르몬’이라는 별칭만큼이나 사람을 긍정적으로 만들기도, 충동적으로 행동하게도 한다. ‘떠나고 싶은’ 봄바람과 ‘떠나고 싶지만 못 떠나서 싱숭생숭한’ 기분 모두가 세로토닌의 증가때문이라는 이야기다.

한편 멜라토닌은 세로토닌과 정반대의 기능을 하는 호르몬이다. 세로토닌과 거의 동일한 분자구조를 가졌지만 멜라토닌의 경우 ‘밤의 호르몬’이라 불린다. 일조량이 많을 때 분비가 증가하는 세로토닌과는 반대로 멜라토닌은 어두울 때, 일조량이 적을 때 많이 만들어진다. 실제로 어두울 때 잠을 자게 하는 호르몬이어서 수면 장애의 치료를 위해 쓰이는 호르몬이기도 하다.

멜라토닌은 수면은 물론이고 일종의 신경 진정 기작에도 영향을 준다. 세로토닌과는 반대의 영향이다. 멜라토닌은 신경을 진정시키기에 쉽게 우울증에 빠지게 하는데, 이는 일조량이 적은 가을 겨울에 분비량이 많아 계절성 우울증(Seasonal Affective disorder)을 일으키는 호르몬이다. 그런데 봄이 되면 멜라토닌의 분비량이 줄어들기 때문에 웅크리고 실내를 선호하는 겨울과 다르게 자꾸 나가고 싶어진다는 것이다. 자연스럽게 계절성 우울증도 상당수 극복된다. 역으로 우울증은 햇빛을 많이 보아야 극복할 수 있다는 통설도 맞다는 이야기다.

테스토스테론 증가와 배란 촉진, 봄바람 나는 데는 이유가 있다

한편 봄에 계획 없던 임신율이 높다는 통계가 있어 눈길을 끈다. 봄에 남성의 정자 수가 많아지고, 테스토스테론의 분비량이 증가하며 여성의 경우 일조시간이 성욕에 영향을 준다는 것. 이에 앞서 말한 멜라토닌도 성욕을 일으키는데 한 몫 한다는 견해도 있다. 비단 ‘꽃이 피니까’ 연애하고 싶은 것이 아니라는 것.

테스토스테론 또한 낮이 길어지면서 분비가 증가한다. 햇빛을 받아야 인체 내에서 비타민 D를 합성하는데, 이 비타민 D는 남성호르몬인 테스토스테론의 분비를 조절한다는 것. 그러니 성욕이 솟고 짝을 찾기 위한 시도를 하게 된다는 것이다. 또 테스토스테론은 성욕 이외에 타인과의 경쟁심에도 영향을 주기 때문에 최고의 짝을 다른 ‘수컷’에게 놓치지 않기 위한 생존 전략으로도 연관지을 수 있다는 설명이다.

봄에 사정되는 정자가 가장 건강하기 때문이라는 이야기도 있다. 고환에서 생성된 후 평균 74일 후에 사정이 되는 정자의 경우 온도가 낮은 겨울에 만들어진 정자가 가장 건강하다는 설명이다. 인공수정의 경우에도 마찬가지다. 이유가 명확하게 밝혀지지는 않았으나 봄 기간의 수정률이 평소의 약 1.5배가 높다고 알려져 봄은 인간이 번식을 위해 본능적으로 움직이는 시기라는 것이다.

남성의 테스토스테론 리듬이 봄에 상승한다는 것처럼 여성의 호르몬 주기도 설명할 수 있다. 일조시간이 여성의 성감과 성욕에 영향을 줘 일조량이 적던 겨울을 지나 봄이 되면 배란일이 겨울보다 빨라지는 변화가 생긴다는 것. 배란일을 전후해서는 성감이 가장 높아지고, 원래의 월경 주기와는 다른 변화가 생기니 봄에 ‘의도치 않은’ 임신율이 높을 수밖에 없다는 이야기다. 자신도 모르게 번식을 위한 최선의 선택을 하게 되는 시기가 봄이므로 봄바람은 당연하다는 것.

춘녀추남, 자살율 증가? 계절 변화 극복하도록 노력해야

그렇다면 혹시 춘녀추남(春女秋男‧여자는 봄을 타고 남자는 가을을 탄다)이라는 우스갯소리도 이 맥락에서 설명할 수 있을까. 전문가들은 봄의 멜라토닌 변화에는 여자가 더 민감하고 가을의 세로토닌 변화에는 남자가 더욱 민감하기 때문이라고 한다.

가을이 되면 앞서 설명한 대로 비타민D 합성이 줄어들면서 테스토스테론의 분비가 저하되고, 따라서 남성의 활동성과 남자다운 모습이 약해진다는 이야기다. 여성의 경우 뇌의 감성적인 부분이 더욱 발달하여 멜라토닌의 변화에 쉽게 흔들리기 때문이라고도 설명한다.

하지만 이와 같은 분석에 의구심을 갖는 이들도 있다. 대체로 맞는 이야기이지만 봄에 자살률이 가장 높고 이별하는 커플이 많다는 점을 설명할 수 있는 방법이 없다는 것. 이에 전문가들은 “오히려 멜라토닌의 감소로 인한 기력 충전이 우울증 환자들을 자살로 내몬다”고 답한다. 일조량이 적은 겨울의 경우 멜라토닌이 많이 분비돼 기존 우울증 환자들이 자살을 생각하지도 못할 만큼 우울해지지만 봄에는 넘치는 기운에 다시 우울증이 올 것을 두려워해 자살을 시도한다는 것.

이별의 경우도 마찬가지다. 전문가들은 봄에 유독 이별과 새 만남이 많음을 본능적인 새 짝을 찾기 위한 움직임과 더불어 겨우내 겪었던 우울증을 새로운 만남을 통해 극복해보려는 심리적인 요인이 영향을 준다고 분석한다. 봄을 맞기 전 밸런타인데이를 전후하여 이별하는 커플이 가장 많다는 통계 결과에서 매년 이 시기 즈음이 기존 만남을 정리할지 이어갈지 재고해보는 때이기 때문이라는 이야기다.

이렇듯 ‘봄 타는 감정’에 대한 분석이 다양하게 나왔고 어느 정도 정설로 받아들여지지만 사실 이를 통하여 모든 것을 당연하게 여기는 태도야 말로 새 계절에 지양해야 할 태도다. 생체 리듬의 변화로 인해 어느 정도 기분과 만남이 영향을 받지만 이를 스스로 극복하도록 꾸준한 야외 활동과 지속적인 사람들과의 만남으로 이의 영향을 줄이도록 노력해야 한다.

- 이승아 객원기자

- himeru67@hanyang.ac.kr

- 저작권자 2012-04-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터