한국과학기술원(KAIST)은 인간의 뇌처럼 스스로 정보를 처리하고 학습하는 반도체 소자 '뉴랜지스터'를 개발했다고 16일 밝혔다.

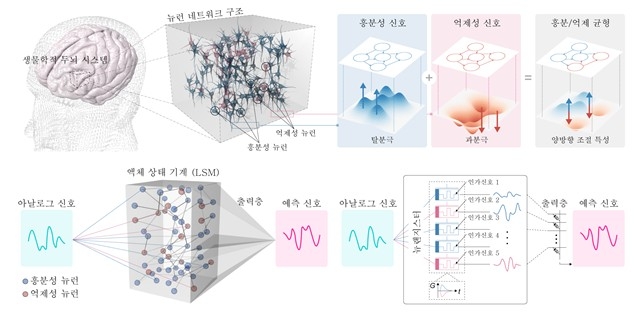

신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 고안한 뉴랜지스터라는 개념은 뉴런(신경세포)과 트랜지스터(반도체 소자)의 합성어로, 뇌 속 뉴런의 흥분과 억제 반응을 모방해 시간에 따라 달라지는 정보를 스스로 처리·학습할 수 있다.

현재의 컴퓨터는 동영상처럼 시간의 흐름에 따라 변하는 시계열 데이터를 분석하는데 복잡한 알고리즘을 사용하기 때문에 시간과 전력이 많이 든다.

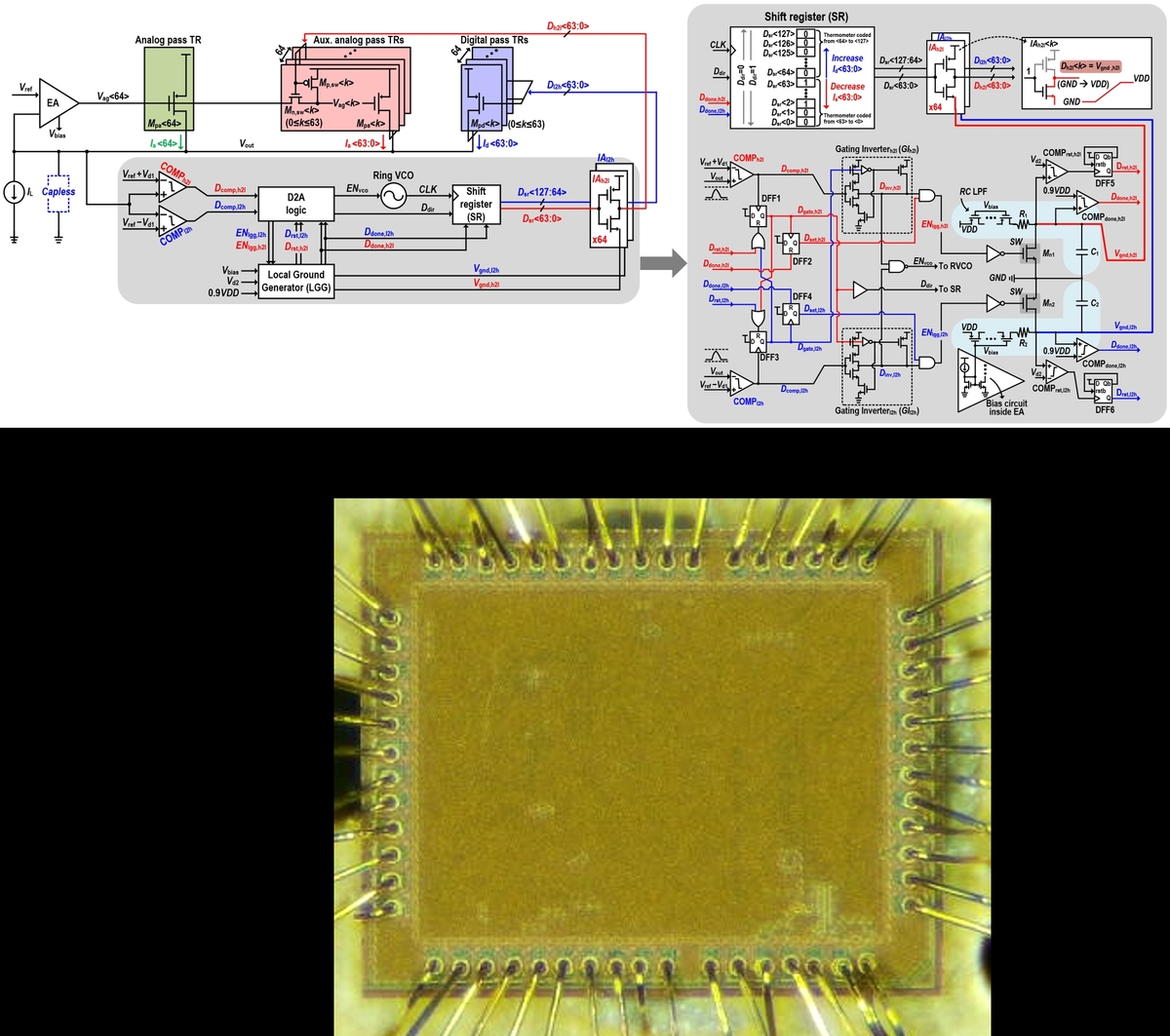

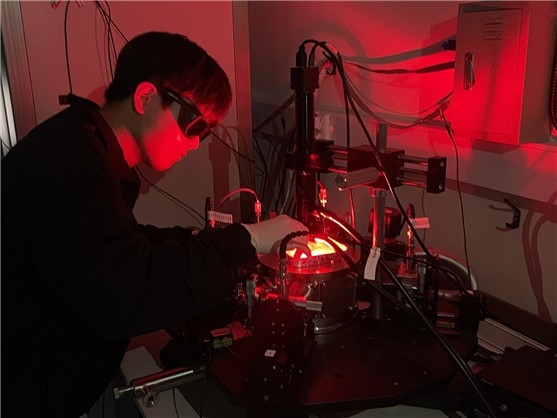

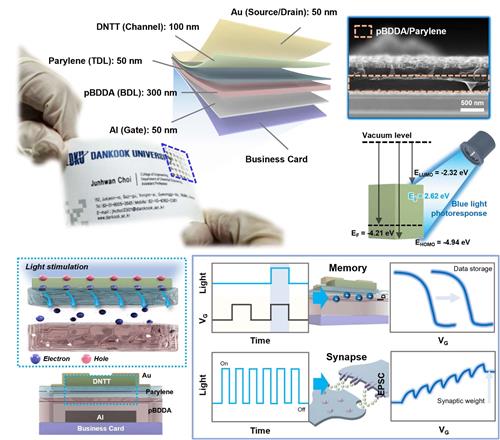

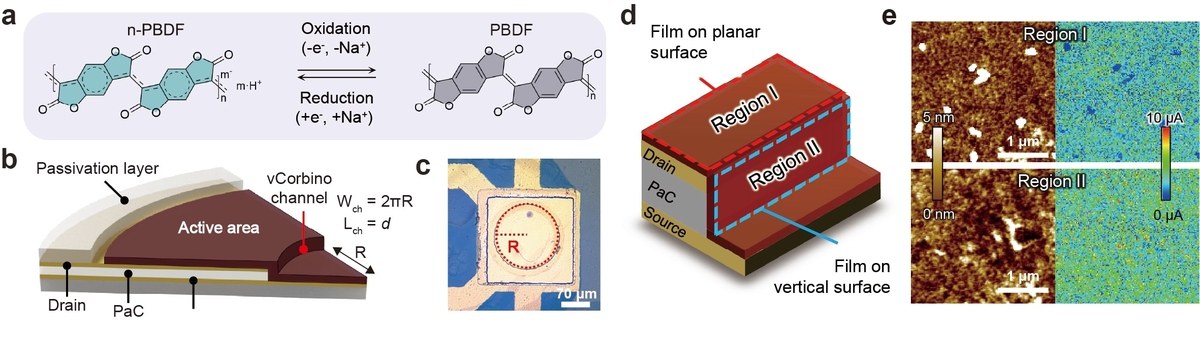

연구팀은 뉴런의 흥분·억제 반응을 전기 신호만으로 동시에 구현해 시계열 데이터 정보처리에 특화된 단일 반도체 소자를 설계했다. 산화타이타늄과 산화알루미늄 두 개 층을 쌓아 만든 구조로, 두 층이 맞닿는 계면에서는 전자가 자유롭게 빠르게 이동하는 이차원 전자가스 층이 형성된다. 층의 양 끝에는 흥분성·억제성 신호에 모두 반응하는 뉴런형 소자가 연결돼 있다.

뉴랜지스터는 게이트 전압의 극성에 따라 흥분성·억제성 반응을 선택적으로 구현할 수 있다.

연구팀은 뉴랜지스터를 기반으로 복잡한 시계열 데이터를 처리하는 '두뇌형 정보처리 시스템'을 구현했다. 기존 방식보다 오차율이 10분의 1 수준으로 낮았고, 학습 속도도 더 빨라졌다.

김경민 교수는 "인간 뇌의 신호 처리 방식과 유사한 구조를 실제 반도체 소자로 구현했다는 의의가 있다"며 "뇌신경 모사형 AI 등 다양한 분야에 활용할 수 있을 것"이라고 말했다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 '어드밴스드 머터리얼즈'(Advanced Materials) 지난 8일 자에 실렸다.

- 연합뉴스

- 저작권자 2025-04-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터