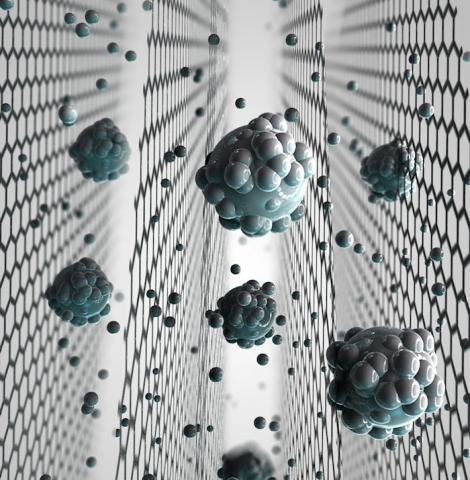

세계적으로 관심을 끄는 물질 중 하나는 그래핀이다. 그래핀은 탄소 원자가 6각형 격자무늬의 단층으로 배열된 것을 말한다. 그래핀은 전기를 잘 통하는 성질이 있어서 미래에 응용분야가 매우 많을 것으로 예상되는 물질이다.

그러나 현재 나와 있는 화학증착법(CVD) 같은 방법으로는 단층의 그래핀을 대량으로 만드는 것이 어려웠다.

이를 대체하기 위해 나온 것이 산화 그래핀(graphene-oxide)이다. 산화 그래핀은 실험실에서 간단한 산화작용으로 만들 수 있다. 확장성이나 가격으로 볼 때 산화 그래핀은 단층 그래핀에 비해 장점이 많다.

영국 맨체스터 대학 연구팀이 이 산화 그래핀을 이용해서 소금물에서 소금을 분리하여 마실 수 있는 물로 만드는 담수화 기술을 개발했다.

분리막에 균일한 구멍뚫는 방법 발견

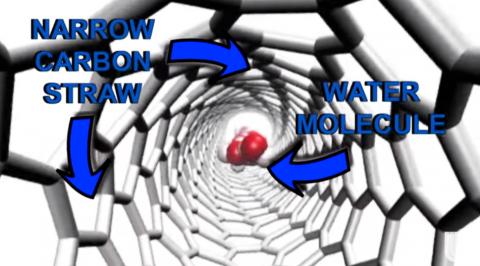

단층 그래핀으로 만든 분리막을 정수용으로 사용하려면 분리막에 아주 작은 구멍을 뚫어야 한다. 그러나 만약 그 구멍이 1나노미터 보다 크면, 소금은 그 구멍을 지나간다. 결국 소금을 걸러주는 막을 만들려면 1나노미터 미만의 아주 균일한 구멍을 만들어야 하는데, 이것은 매우 어려운 일이다.

영국 맨체스터대학교의 과학자들이 발견한 이 획기적인 내용은 3일 과학저널 ‘네이처 나노테크놀로지’(Nature Nanotechnology)에 발표됐다. 국립그래핀연구소(National Graphene Institute)에서 개발한 산화 그래핀 분리막은 이미 작은 나노입자, 유기분자와 약간 큰 소금을 걸러내는 성능을 가진 것을 보여줬다. 그러나 마실 수 있는 물을 얻는데 필요한 만큼 소금기를 걸러주지는 못했다.

맨체스터 대학 연구팀은 산화 그래핀 분리막이 물속에 잠기면 분리막이 약간 부풀어 오르면서 물과 함께 소금기가 막을 통과하는 것을 발견했다. 큰 이온이나 분자들은 봉쇄됐지만 마시기는 적당하지 않다.

맨체스터 연구팀은 그래핀 산화 분리막이 물에 잠겼을 때 부풀어 오르는 현상을 방지하는 기술을 개발했다. 이렇게 분리막의 구멍 크기를 정밀하게 조절하면, 바닷물에서 소금을 걸러내서 안심하고 마실 수 있다.

맨체스터 대학의 라훌 나이르(Rahul Nair) 교수는 “원자크기의 균일한 구멍을 갖는 분리막을 만드는 것은 매우 중요한 진보이며, 담수화 기술의 성능을 높이는 새로운 가능성을 열었다”고 말했다.

나이르 교수는 “우리는 원하는 것을 걸러주는 기능을 가진 그래핀 형태의 분리막을 대량생산하는 가능성을 보여줬다”고 보도자료에서 말했다.

바수 시데스와라 칼랑이(Vasu Siddeswara Kalangi)와 함께 공동 주저자로 참여한 지조 아브라함과(Jijo Abraham)은 “이렇게 개선된 분리막은 소금을 제거하는데 유용할 뿐 아니라, 원자크기로 구멍을 조절함으로써 이온도 걸러낼 수 있는 분리막을 생산하는 가능성을 열어준다”고 말했다.

2025년까지 유엔은 세계인구의 14%가 물 부족을 맞을 것으로 예상하고 있다. 이번에 발표한 기술은 담수화를 혁명적으로 바꿀 가능성을 보여주는 것으로서 특히 거대한 담수화 시설을 갖출 수 없는 국가에 더욱 필요하다. 산화 그래핀 분리막 시스템은 작은 규모로도 건설이 가능해서 대규모 공장을 건설할 자금이 부족한 국가에도 사용할 수 있다.

현재 담수화 공장에서는 폴리머로 만든 분리막을 사용하고 있다.

경제성 확보하는 추가 연구 필요

그러나 산화 그래핀 분리막이 산업계에서 사용하는 규모가 되려면 경제성과 내구성을 갖춰야 한다. 미국 리치몬드의 퍼시픽노스웨스트 국립연구소의 람 다바나단(Ram Devanathan)은 “이 산화 그래핀 분리막이 지속적으로 바닷물과 접촉할 때 얼마나 견디는지를 봐야 하며, 생물학적 물질에도 견디는지를 확인해야 한다”고 BBC와의 인터뷰에서 말했다.

과학자들은 이 산화 그래핀 분리막으로 현재 담수화 시설에 사용되는 산업용 분리막을 대신할 수 있는지 실험할 계획이다.

산화 그래핀 분리막으로 바닷물에서 소금을 걸러내서 사람이 마실 수 있는 물을 만든다면, 식수를 구하기 위해 고생하는 전세계 수 백 만명의 사람들에게 마실 물을 쉽게 공급하는 길이 열릴 것이다. 그러므로 바닷물이나 폐수에서 마실 수 있는 물을 아주 적은 에너지를 사용해서 생산하는 장치를 만드는 것이 최종 목표가 될 것이다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2017-04-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터