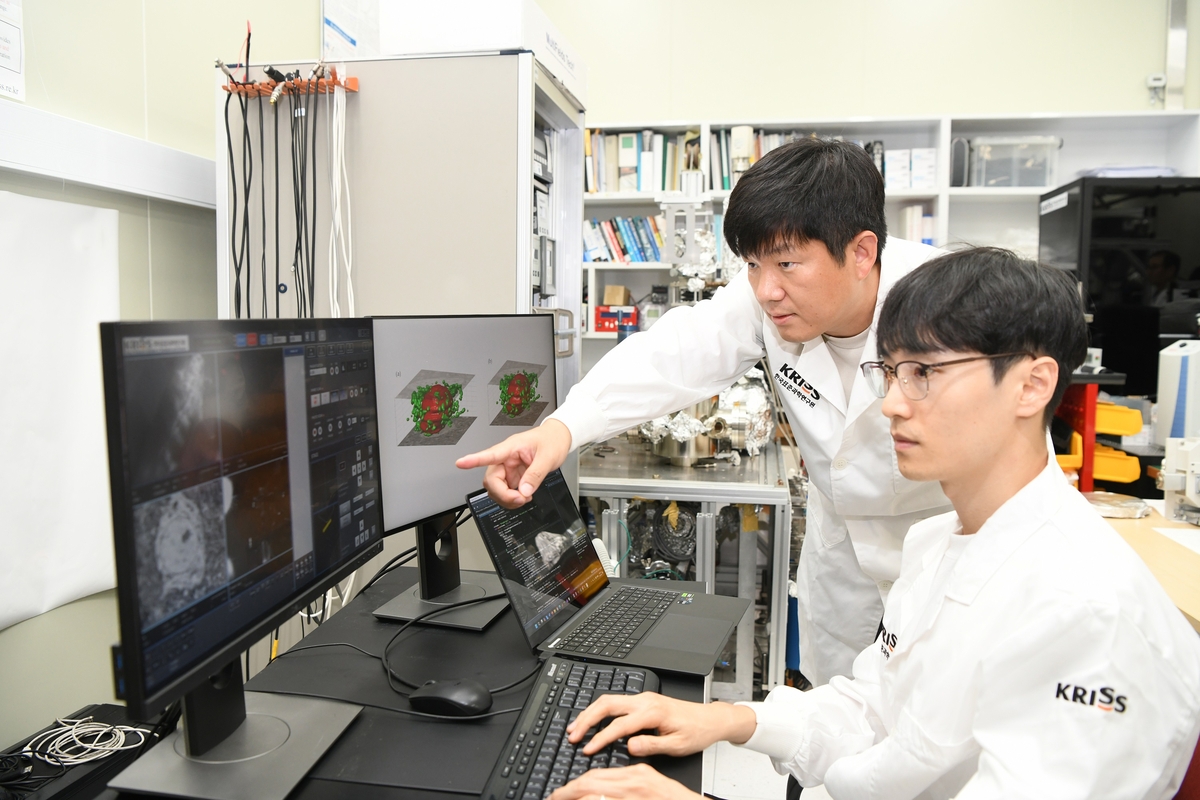

한국표준과학연구원은 주사전자현미경으로 촬영한 생물학 시료의 2차원 이미지를 3차원으로 재구성할 수 있는 알고리즘을 개발했다고 29일 밝혔다.

주사전자현미경(SEM)은 시료에 전자빔을 쏴 발생하는 신호를 분석함으로써 높은 해상도의 이미지를 얻을 수 있는 현미경 장비다.

주사전자현미경의 일종인 '블록면 절단 주사 전자현미경'(SBF-SEM)은 분석 대상의 단층을 수십 나노미터(㎚·10억분의 1m) 간격으로 연속 촬영한 뒤 확보한 단면 이미지들을 결합해 3차원 입체 구조로 재구성할 수 있다.

미세한 세포의 내부 구조까지 고해상도로 정밀하게 관측할 수 있어 생명과학 연구와 의료 진단 분야에 널리 쓰인다.

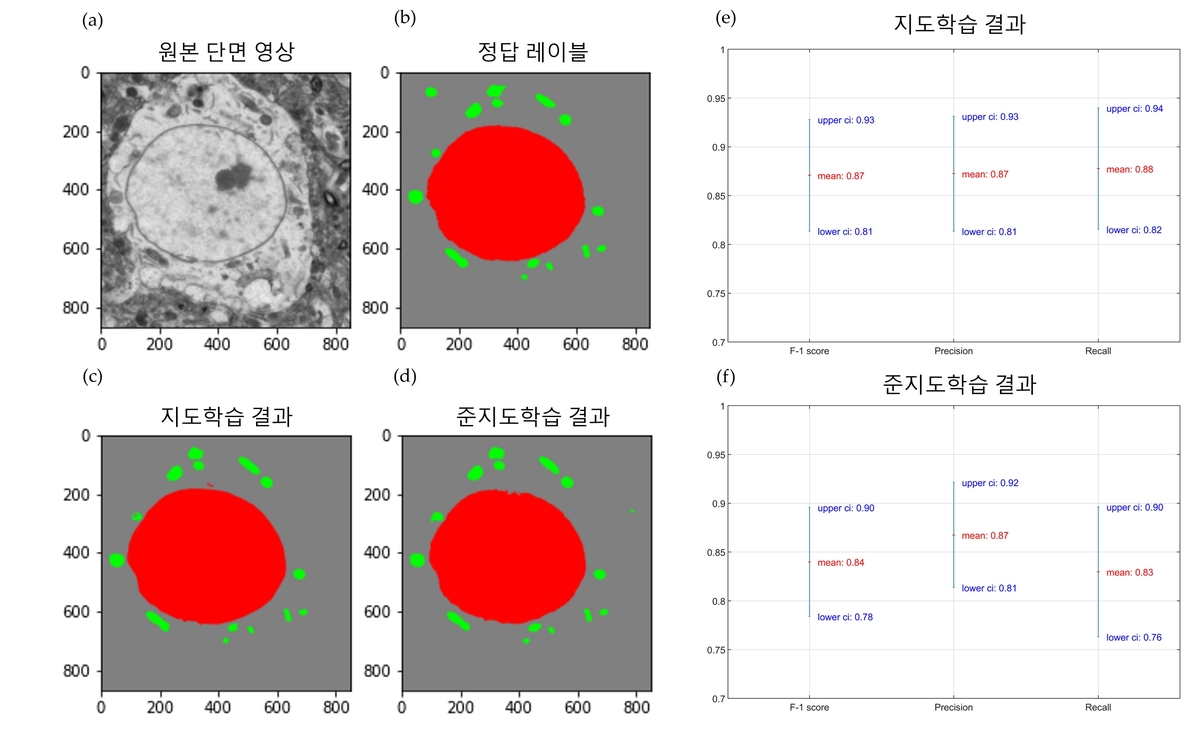

주사전자현미경으로 촬영한 이미지를 3차원 구조로 재구성하려면 '영상 분할'이라는 전처리 과정이 필요하다.

각 단면 이미지에서 불필요한 정보를 걸러내 세포핵, 미토콘드리아 등의 정확한 위치와 형태를 구분할 수 있게 해준다.

기존 영상 분할 작업은 수백에서 수천 장에 이르는 단면 이미지를 전문가가 직접 확인해 수작업으로 표시하는 '지도학습' 방식으로 이뤄졌다.

하지만 이 방식은 막대한 시간과 인력이 필요하고, 연구자의 주관적 판단이 개입할 수 있다는 우려가 있다.

연구팀은 일정 간격으로 사람이 정답을 표기한 이미지를 기준으로 삼아, 인접 단면의 정답을 자동으로 표시하는 '준 지도학습' 방식 알고리즘을 개발했다.

전체 이미지 데이터의 10%만 사람이 분석하면 나머지는 AI가 자동으로 구조를 예측해 전체 이미지를 재구성하는 기술이다.

사람이 모든 단면 이미지를 일일이 분석해야 했던 기존 방식에 비해 3차원 구조 관측에 걸리는 시간과 비용을 획기적으로 줄일 것으로 기대된다.

실제 뇌세포 데이터를 대상으로 한 성능 시험에서 연구진이 개발한 알고리즘은 기존 방식과 유사한 정확도를 보였으며, 분석에 걸리는 시간과 비용은 8분의 1 수준으로 단축한 것으로 나타났다.

윤달재 표준연 선임연구원은 "이번에 개발한 기술은 생물학 분야뿐 아니라 반도체 결함 분석, 신소재 개발 등 영상 분석 자동화가 필요한 다양한 분야에 활용할 수 있다"며 "특히 개인정보 보호나 예산 부족 등으로 AI 학습데이터 확보가 어려운 영역에서 유용하게 활용할 수 있을 것"이라고 말했다.

- 연합뉴스

- 저작권자 2025-09-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터