한국과학기술원(KAIST)은 스마트폰 통신 모뎀에서 단 하나의 조작된 무선 패킷(네트워크의 데이터 전송 단위)만으로도 스마트폰의 통신을 마비시킬 수 있는 심각한 보안 취약점을 발견했다고 25일 밝혔다.

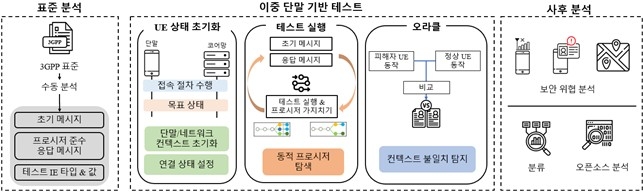

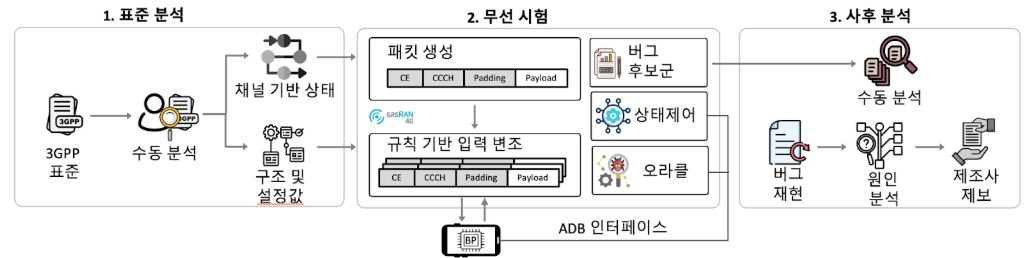

연구팀은 자체 개발한 'LLFuzz'(Lower Layer Fuzz)라는 테스트 프레임워크를 통해 애플, 삼성전자, 구글, 샤오미 등 글로벌 제조사의 상용 스마트폰 15종을 대상으로 3GPP(전 세계 이동통신 표준을 만드는 국제 협력 기구) 표준 기반 상태 기계와 실제 단말 반응을 비교 분석했다.

그 결과 모두 11개의 취약점을 발견했다. 이 가운데 7개는 공식 CVE(Common Vulnerabilities and Exposures, 일반적인 취약점과 노출) 번호를 부여받고 제조사는 이 취약점에 대한 보안패치를 적용한 상태였다. 하지만 나머지 4개는 패치 적용 여부가 공개되지 않았다.

기존 보안 연구는 주로 NAS(네트워크 액세스 계층)와 RRC(무선 자원 제어) 등 이동통신 상위 계층에 집중돼 왔다.

연구팀은 제조사들이 소홀히 다뤄온 이동통신 하위계층의 오류 처리 로직을 집중적으로 분석했다.

분석 결과, 해당 취약점은 통신 모뎀의 하위계층에서 발생했다. 이들 영역은 암호화나 인증이 적용되지 않는 구조적 특성상 외부 신호 주입만으로도 동작 오류가 일어날 수 있는 것으로 나타났다.

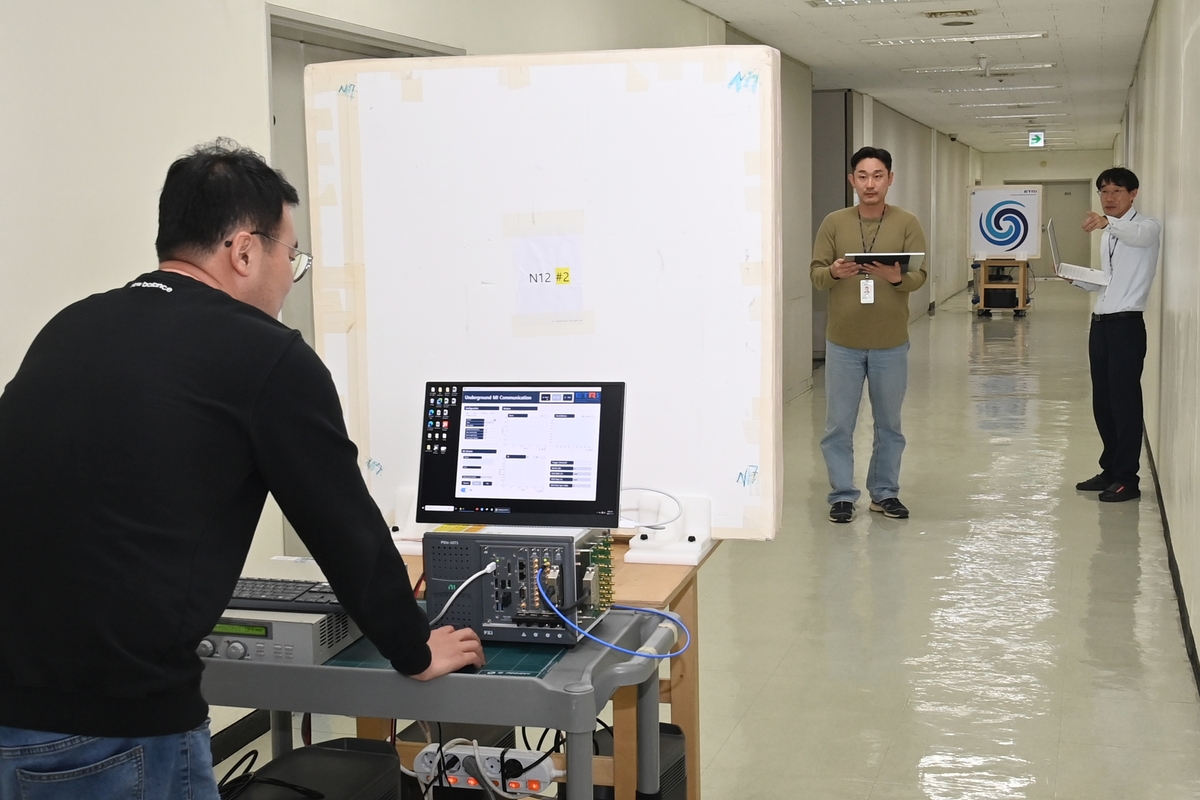

상용 스마트폰에 조작된 무선 패킷을 주입하는 실험에서, 조작된 패킷이 주입된 직후 전송이 중단되고 마지막에는 이동통신 신호가 완전히 사라지는 모습이 나타났다. 이는 단 하나의 무선 패킷만으로 상용 기기의 통신 모뎀을 마비시킬 수 있음을 시사한다.

취약점은 스마트폰의 핵심 부품인 '모뎀 칩'에서 발견됐다.

이 칩은 전화·문자·데이터 통신 등을 담당하는 중요한 부품으로, 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 저가형 스마트폰, 태블릿, 스마트 워치, 사물인터넷(IoT) 기기까지 포함되는 확산성으로 인해 피해 가능성이 매우 높다고 연구팀은 설명했다.

김용대 교수는 "스마트폰 통신 모뎀의 하위계층은 암호화나 인증이 적용되지 않아, 외부에서 임의의 신호를 전송해도 단말기가 이를 수용할 수 있는 위험이 존재한다"며 "스마트폰 등 IoT 기기의 '이동통신 모뎀 보안 테스팅'의 표준화 필요성을 입증한 사례"라고 말했다.

이번 연구 성과는 사이버보안 분야 권위 있는 학회인 '유즈닉스 시큐리티(USENIX Security) 2025'에서 내달 발표될 예정이다.

- 연합뉴스

- 저작권자 2025-07-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터