일반적으로 노벨상 수상자라 하면 기초과학을 발전시킨 과학자들이 대부분일 거라고 생각하기 쉽다. 하지만 최근 들어 전기 배터리, 블랙홀, 유전자 가위 등 융합과학 혹은 새로운 과학분야을 개척한 이들의 수상 소식이 연이어 이어지고 있다. 특히 기초과학과는 다소 거리가 있다고 느껴지는 ICT 분야에서도 수상자들이 이어지고 있다. 이에 세 번째 노벨상 특집을 통해 ICT 분야에 영향을 미친 노벨 수상작을 살펴보고자 한다.

지난 12일 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 노벨 수상자 명단을 공개했다. 수상식은 12월 10일에 있을 예정이다.

노벨상은 알프레드 노벨(Alfred Bernhard Nobel)의 유언에 의해서 기초과학에 지대한 영향을 미친 학자에게 수여되는 상이다. 1901년부터 시작한 노벨상은 2020년을 맞이하면서 120주년을 맞이하게 됐다. 현재까지 934명의 학자와 28곳의 기관이 노벨상을 수상했다.

이처럼 역사가 깊은 만큼 노벨상은 기초과학 분야에 상당히 많은 영향을 미쳤지만 한편으로는 기초과학에만 영향을 미친 것은 아니다. 4차 산업혁명의 핵심인 정보통신기술(ICT) 분야에도 커다란 영향을 미치고 있다.

이번 연재에서는 ICT에 영향을 미친 노벨 수상작을 살펴보고자 한다.

전기자동차 배터리로 이어진 노벨 수상작

2019년 10월 존 구디너프(John B Goodenough), 스태린 훠팅엄(M Stanly Whittingham) 그리고 아키라 요시노(Akira Yoshino)는 충전 가능한 리튬이온배터리를 개발한 공로를 인정받아 노벨상을 수상했다.

기존 망간(Manganese) 배터리는 건전지에 주로 활용되는 물질이다. 단점은 충전이 불가능했다는 점이다. 충전식이 가능한 니켈(Nickel) 배터리도 등장했지만, 충전 후 사용 시간도 매우 짧은 단점이 있었다. 일반 전자기기의 경우 1시간가량만 사용해도 배터리가 모두 방전될 정도였다.

반면 3명의 화학자가 발명한 리튬 배터리는 이러한 한계점을 모두 극복했다. 충전 가능했을 뿐만 아니라 휴대할 정도로 가벼웠다.

현재 사용하고 있는 노트북, 스마트폰 등의 배터리는 거의 모두 리튬 기반의 충전식이다. 덕분에 사용 시간이 길어 편리하다. 이러한 발명이 없었다면, 현재 사용하고 있는 전자기기가 더 무겁거나, 건전지를 갈아 끼워야 했을 것이다.

이러한 기술은 전자 기기 적용에만 그치지 않았다. 자동차 분야까지 확장하면서 전기자동차가 탄생했다. 충전식 배터리가 없었거나 효율이 낮았다면 전기자동차 개발은 어떻게 됐을까? 편의성 때문에 전기자동차 활용도가 낮았을 것이다.

4차 산업혁명에도 영향을 미친 노벨수상작

4차 산업혁명으로부터 가장 많은 영향을 받는 분야는 무엇일까? 자동차 분야가 아닐까 싶다. 자동차는 단순한 이동 수단에서 제2의 삶의 공간으로 인식되고 있는데, 이에 따라 자동차에 각종 정보통신기술(ICT)이 적용되고 있다.

그런데 이러한 시발점이 전기자동차이다. 전기자동차는 자동차의 공간 개념을 변화시켰기 때문이다.

이러한 변화는 스마트폰 등장에 비유할 수 있다. 스마트폰처럼 전기자동차 또한 탑승객에게 각종 편의 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼의 역할을 할 수 있게 했기 때문이다.

기존 자동차의 경우, 엔진에 해당하는 파워트레인(Powertrain)이 차지하는 비중이 매우 높다. 전면부 도출 형태의 구조를 가지게 할 정도이다. 반면 전기자동차의 경우, 자동차 밑바닥 공간만을 차지해도 충분할 정도이다. 건전지로 움직이는 미니카를 떠올리면 이해가 쉽다. 실제로 LG경제연구원은 전기자동차의 파워트레인 부품 수는 기존 자동차의 20% 수준밖에 되지 않는다고 밝혔다.

이러한 구조적 변화는 남은 공간에 각종 ICT 기기를 장착할 수 있게 했고, 현재 자동차가 거대한 소프트웨어 플랫폼이라고 불리는 계기가 됐다. 자율주행차, 자동차 연결(V2X) 등의 ICT 기기를 장착할 수 있게 된 것이다.

미래 전기자동차의 모습은 그래핀 기반 배터리에서 찾을 수 있어

배터리는 전기자동차의 경제력과 편의성을 결정한다고 해도 과언이 아니다. 경제력은 비용과 관련이 있다. 전기자동차 배터리 가격은 계속 낮아지고 있는 추세이다. 이로 인해 2024년쯤에 기존 자동차와 가격 경쟁력에서 밀리지 않을 전망이라는 예측이 나오고 있다.

편의성은 충전 시간 및 주행거리와 관련이 있다. 현재 전기자동차의 주행거리는 400킬로미터 정도이다. 충전 시간의 경우, 급속충전기 사용시에는 20분가량 소요된다. 완속충전기는 4시간가량이다.

이처럼 전기자동차가 많이 발전해 사용에 문제는 없지만, 아직도 더 발전해야 한다. 경제성, 편의성 등에서 기존 자동차보다 앞설 필요가 있다.

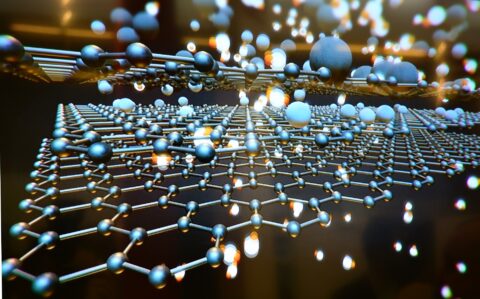

이러한 측면에서 그래핀(Graphene) 활용에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다.

그래핀은 강철보다 더 단단하면서도 유연한 성질을 지니고 있다. 그뿐만 아니라 구리보다 전기 전도율이 100배 이상 좋다. 따라서 그래핀을 활용하면 기존보다 훨씬 더 좋은 성능의 배터리를 개발할 수 있다.

지난 1월 벤츠는 미국 국제전자박람회(CES)에서 미래형 자동차인 '비전AVRT'를 선보였다. 그래핀 기반의 배터리를 탑재했는데, 15분 충전으로 700킬로미터까지 갈 수 있다. 그뿐만 아니라 배터리 폐기물 문제로부터도 안전하다. 재활용이 가능하기 때문이다.

그래핀에 대한 활발한 연구는 영국의 맨체스터 대학교에서 시작됐다고 할 수 있다. 안드레 가임(Andre Geim) 교수와 콘스탄틴 노보셀로프(Konstantin Novoselov)는 그래핀을 쉽게 구할 방법을 알아내 2010년 노벨상을 수상했다. 연필 흑심이 검은 이유는 매우 얇은 그래핀이 겹겹이 무수히 많이 쌓여있기 때문이다. 이에 스카치테이프를 흑연에다가 10번가량 반복으로 떼었다가 붙었다 하면, 그래핀을 쉽게 얻을 수 있다.

그러나 그래핀 연구는 아직 끝이 아니다. 한계점으로 불리는 밴드갭(BandGap) 문제를 해결해야 하기 때문이다. 밴드갭은 에너지 준위차로 전력을 만드는 원리인데, 그래핀에는 밴드갭을 자유롭게 만들어내기 어려운 문제가 있다. 이러한 문제를 해결하는 연구가 나온다면, 차기 노벨 수상작이 되지 않을까 예측해본다.

- 유성민 IT칼럼니스트

- dracon123@naver.com

- 저작권자 2020-10-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터