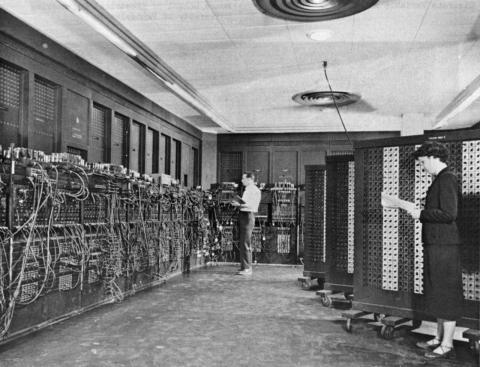

세계 최초의 컴퓨터로 널리 알려진 것은 1946년 미국 펜실베이니아 대학에서 만든 에니악(ENIAC)이다. 무게가 무려 30톤이나 나가는 이 거대한 컴퓨터는 미 육군이 복잡한 탄도 계산을 하기 위해서 만들었다.

하지만 진짜 세계 최초의 컴퓨터는 그보다 3년 전인 1943년 12월 영국에서 만들어진 ‘콜로서스(Colossus)’이다. 수학 천재 앨런 튜링이 ‘봄베’라는 암호해독기를 개선시켜 새로 만든 암호해독기가 바로 이것이다.

콜로서스는 군 작전에서의 암호 해독이라는 비밀스런 임무 때문에 세계 최초란 영예를 자신보다 훨씬 늦게 태어난 에니악에게 양보했던 것. 이런 사실은 1975년 영국 정부가 기밀을 해제함으로써 밝혀졌다.

그런데 콜로서스나 에니악은 ‘최초의 프로그래밍이 가능한 컴퓨팅기계’라는 수식어가 항상 따라붙는다. 수치 계산 능력이 뛰어나 1주일 걸리던 암호를 단 몇시간 만에 해독해낼 수 있었지만 콜로서스는 독일군이 메시지 전송 방식의 세부사항을 교체하는 데 맞춰 거의 매일 사람이 힘들게 구성을 바꿔줘야 했다.

에니악 역시 덧셈을 하는 도중에 뺄셈을 하기 위해서는 지금처럼 연산 기호를 바꾸는 것이 아니라 컴퓨터의 배선을 바꿔야 했다. 현대와 같은 소프트웨어 프로그래밍이 아니라 하드웨어 프로그래밍이었기 때문이다.

이 같은 문제를 해결한 사람이 바로 미국의 수학자 존 폰 노이만이다. 그는 ‘전자계산기의 이론 설계 서론’이란 논문에서 중앙처리장치(CPU)와 메모리, 프로그램 구조를 갖는 프로그램 내장 방식이란 개념을 처음 제시했다. 즉, CPU 옆에 메모리를 따로 위치시킴으로써 프로그램과 자료를 저장해놓았다가 실행 명령에 따라 작업을 차례로 불러내 처리하는 방식이다.

이 구조는 하드웨어를 재배치할 필요 없이 프로그램인 소프트웨어만 교체하면 되므로, 소프트웨어 프로그래밍이 가능한 세계 최초의 프로그램 내장방식 컴퓨터인 에드삭(EDSAC)를 탄생시켰다. 현재 일반적으로 사용되는 있는 컴퓨터들은 모두 폰 노이만 방식을 따르고 있다.

폰 노이만의 프로그램 내장 방식 개념

폰 노이만이 이러한 제안을 할 때 참고로 한 아이디어는 바로 인간의 생각하는 능력이다. 인간은 어떤 생각을 할 때 뇌에 저장된 정보를 활용하고 그 중간 결과를 다시 뇌의 메모리에 보관하는 등의 기억 기능을 한다. 즉, 그는 이 같은 인간의 생각하는 능력을 모방해 프로그램 내장 방식이란 개념을 제안한 셈이다.

하지만 폰 노이만의 프로그램 내장방식에도 단점이 있다. 입력된 연산명령을 하나씩 순차적으로 수행해야 하는 축차처리방식이 바로 그것. 연산을 순차적으로 수행하는 방식은 갈수록 데이터 종류가 다양해지는 현 추세에 비추어볼 때 결정적인 약점으로 지적된다.

연산해야 하는 숫자의 자릿수가 하나씩 증가할 때마다 계산에 필요한 시간이 기하급수적으로 늘어나기 때문이다. 즉, 10의 13 자릿수를 계산할 때 10초가 걸린다면 10의 20자릿수는 그 1천만 배인 1억 초라는 시간이 소요된다.

폰 노이만 방식의 컴퓨터는 CPU에서 데이터를 처리한 뒤 메모리에 보내 저장한다. 저장된 데이터가 필요할 땐 다시 메모리에서 CPU로 불려오는 식의 순차적으로 정보를 처리하다고 보니 기억장치에 병목 현상이 생겨 속도가 느려질 수밖에 없다. 또한 연산속도가 아무리 빨라져도 한 가지씩 일을 처리해 나가므로 지능 축적이 불가능하다.

폰 노이만도 이런 약점을 잘 알고 있었다. 때문에 그는 인간의 두뇌와 똑같은 컴퓨터를 만들어 보이겠다고 공공연히 주장하고 다녔다. 하지만 그는 인간 두뇌의 구조를 파악하기 위한 연구에 매달리기 시작한 지 채 1년도 못 돼서 53세의 나이로 세상을 떠났다. 수소폭탄 실험에 직접 참관했을 때의 방사능 과다노출로 인한 골수암 때문이었다. 폰 노이만의 동료들은 그가 조금만 더 오래 살았다면 인간의 뇌와 똑같은 컴퓨터를 만들었을 거라고 입을 모았다.

인간의 뇌처럼 정보를 처리하는 컴퓨터 칩 개발

그런데 최근 인간의 뇌처럼 정보를 처리하는 획기적인 컴퓨터 칩이 개발됐다. 그것도 수많은 미래의 컴퓨터들처럼 실험실 수준이 아니라 대량 생산이 가능한 것으로 알려졌다. 미국의 IBM사가 내놓은 ‘트루 노스(True North)’가 바로 그 주인공이다.

트루 노스는 폰 노이만 방식과 달리 두뇌상의 신경조직이나 시냅스와 같이 분리되고 병렬적인 방법으로 정보를 저장하고 처리할 수 있는 것으로 전해진다. 인간의 뇌는 약 1000억 개의 뉴런과 이들을 연결하는 약 100조 개의 시냅스로 구성되어 있다.

IBM은 지난 2011년 256개의 디지털 뉴런과 그것은 연결하는 26만여 개의 시냅스가 있는 트루 노스를 내놓은 바 있다. 이 디지털 뉴런은 생물학적 뉴런이 가지는 독립적 성격을 모사하면서 서로 다른 응답 시간을 가능하도록 하고 이웃한 뉴런으로부터의 입력에 응답하는 패턴을 없애는 역할까지도 수행할 수 있다.

IBM이 이번에 내놓은 트루 노스는 약 100만 개의 디지털 뉴런이 2억5600만 개의 디지털 시냅스로 연결되어 있는 칩이다. 연구진은 이렇게 만든 트루 노스로 길거리를 지나는 사람과 자동차 등의 움직이는 물체를 실시간으로 식별해내는 데 성공했다고 한다.

IBM 사의 장기적인 목표는 100억 개의 신경계를 수 조 개의 시냅스로 연결해 신경계 시스템을 구현하는 것이다. 트루 노스를 16개, 64개, 256개 등의 순으로 계속 연결해 인간의 뇌 성능에 도전한다는 계획인 것. 단지 1킬로와트의 전력만을 소비하면서 인간의 뇌 용량처럼 2리터 이하의 부피를 차지하는 것이 기술개발을 핵심이라고 밝혔다.

폰 노이만은 기술 발전이 무한한 정도로 빠른 지점을 설명하기 위해 ‘특이점’이라는 용어를 처음으로 고안했다. 미국의 발명가 레이 커즈와일처럼 이 같은 특이점을 지지하는 특이점주의자들은 특이점에 도달하게 됐을 때 인류의 지능은 오늘날보다 수십만 배가 강력해지는 새로운 시대를 열 것이라고 예측한다.

즉 2050년경이 되면 인공지능이 인간의 지능보다 훨씬 더 뛰어나게 되고, 그런 기계에 의해 인간 의식이 업로드 될 것이라고 보는 것이다. 폰 노이만은 두뇌와 똑같은 컴퓨터를 미처 만들지 못하고 떠났지만, 자신이 처음 고안한 특이점에 도달하기 위한 인류의 행보는 그의 예측대로 진행되고 있는 셈이다.

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2014-08-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터