에너지 수입 의존도가 높은 우리나라 역시 셰일가스(Shale Gas)가 산업에 미칠 영향과 시장성에 주목하고 있는 가운데, 에너지 정책을 점검하고 기술 대응방안을 논의하는 자리가 마련됐다. ‘셰일가스: 에너지 혁명이 온다’는 주제로 컨퍼런스가 열린 것.

이번 ‘과학기술 R&D 주요 이슈 컨퍼런스’를 주최한 한국화학연구원의 김재현 원장은 30일 서울 르네상스호텔에서 열린 컨퍼런스 개회사에서 “셰일가스 개발은 초기 단계지만 파급력이 클 것으로 예상되는 만큼 국가 경쟁력과 직결되는 에너지 문제에 적극 대처할 수 있도록 지혜를 모으고, 에너지 고부가화 기술에 대한 다각도의 논의가 필요하다”고 말했다.

컨퍼런스에는 허천 미국 텍사스대 석유지구시스템공학부 교수를 비롯해 국가 출연 연구기관과 기업의 에너지 분야 전문가 6명이 연사로 참여했다.

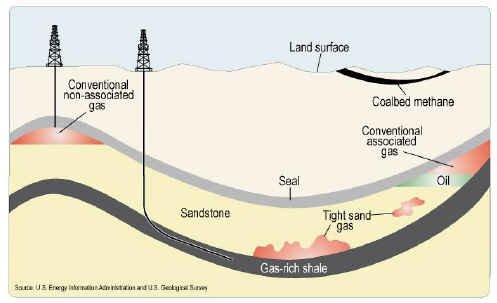

30여 년 동안 미국 에너지기업인 엑슨모빌에서 근무한 허 교수는 기조연설을 통해 “셰일가스 혁명으로 천연가스 가격이 하락하고 비전통가스 위주로 에너지 시장의 구조가 바뀌고 있다”고 말햇다.

또 “셰일가스 채굴과정에서 제기되는 환경 논란이 있지만, 미국은 에너지 자급자족에 대한 인식이 강하고 새로운 일자리 창출 기회로 여겨 개발을 지속할 것”이라고 말했다. 환경오염 문제를 해소하기 위한 노력도 기울이고 있다고 말했다.

환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 녹색기술을 개발하고 있는데, 이를테면 셰일가스 추출 시 사용하는 방법 중에 하나인 ‘수압파쇄(Hydraulic Fracturing) 공법’에 사용되는 물을 재활용하는 기술, 물에 넣는 첨가제를 친환경적으로 만드는 방법 등이 있다고 설명했다.

셰일가스 개발에 첨단기술 총 동원

신창훈 한국가스공사연구개발원 박사는 셰일가스 개발이 국내 산업에 미치는 영향에 대해 발표했다. 신 박사는 가스의 생산과 저장 그리고 수송과 소비의 가치사슬을 연계시키는 산업이 기회가 있을 것으로 내다봤고, 발전 산업의 경우는 국내보다 국가 경쟁력 측면을 고려해야 한다고 분석했다.

또한 시추관련 장비나 생산설비, 건설과 플랜트 등의 수출 기회가 증대할 것으로 예상했다. 셰일가스 개발의 핵심 기술로는 수평시추 및 패드, 수압파쇄 및 완결, 저류공학 및 생산성 평가, 저류층 특성화 등을 꼽았다.

김현태 한국지질자원연구원 박사는 셰일가스의 탐사부터 평가, 개발, 생산 그리고 회복에 이르기까지 전 주기를 설명하고, 개발 단계에서 시추비용을 절감할 수 있는 기법을 소개했다.

한 시추 지점에서 여러 개의 수평시추를 함께하는 기법인 ‘Pad Drilling’은 시추리그를 옮기는 절차를 생략할 수 있어 시추비용을 절감할 수 있고, 한 시추지점에서 방향을 달리하거나 수평시추 깊이를 다르게하는 기법인 ‘Mutilateral Drilling'은 시추리그를 옮기지 않아도 돼서 비용 절감이 가능하다는 것이 김 박사의 설명이다.

‘셰일가스 정제 및 분리기술’ 발표를 맡은 박종호 한국에너지기술연구원 박사는 셰일가스 가치사슬(value chain), NGL 회수 공정 현황 및 산성가스 제거 공정 현황 등에 대해 설명했다.

박 박사의 설명에 따르면 셰일가스 가치사슬은 LNG(Liquefied Natural Gas)와 GTM(Gas To Methanol)으로 나뉘는데 공통으로 사용되는 기술이 NGL 회수 기술이고, NGL 회수 공정의 목적은 액화 천연가스의 열량을 조절하기 위함이다. 산성가스를 제거하는 기술은 흡수법, 흡착법, 분리막이 있는데 시장에서 활성화된 것은 화학흡수제를 이용한 흡수법이다.

전기원 한국화학연구원 박사는 천연가스의 리포밍과 합성가스 전환기술과 관련된 동향을 발표하고, MTO(Methanol To Olefin), MTP(Methanol To Propylene) 공정을 통한 올레핀 생산방법에 대해 설명했다. 이어 SK이노베이션의 최현철 박사는 ‘올레핀 고부가화 기술’에 대해 발표했다.

최 박사는 프로필렌(Prorylene) 고부가화 사례로 온실가스인 이산화탄소를 원료로 친환경 플라스틱을 제조하는 그린 폴(Green-Pol), 폴리머(Polymer) 자체 무게의 수백 배에 해당하는 물을 흡수할 수 있는 고분자 물질로 유아용 기저귀, 성인용 패드 등으로 활용돼 고령화 사회나 신흥시장에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 SAP(Super Absorption Polymer)를 소개했다.

이번 ‘과학기술 R&D 주요 이슈 컨퍼런스’를 주최한 한국화학연구원의 김재현 원장은 30일 서울 르네상스호텔에서 열린 컨퍼런스 개회사에서 “셰일가스 개발은 초기 단계지만 파급력이 클 것으로 예상되는 만큼 국가 경쟁력과 직결되는 에너지 문제에 적극 대처할 수 있도록 지혜를 모으고, 에너지 고부가화 기술에 대한 다각도의 논의가 필요하다”고 말했다.

컨퍼런스에는 허천 미국 텍사스대 석유지구시스템공학부 교수를 비롯해 국가 출연 연구기관과 기업의 에너지 분야 전문가 6명이 연사로 참여했다.

30여 년 동안 미국 에너지기업인 엑슨모빌에서 근무한 허 교수는 기조연설을 통해 “셰일가스 혁명으로 천연가스 가격이 하락하고 비전통가스 위주로 에너지 시장의 구조가 바뀌고 있다”고 말햇다.

또 “셰일가스 채굴과정에서 제기되는 환경 논란이 있지만, 미국은 에너지 자급자족에 대한 인식이 강하고 새로운 일자리 창출 기회로 여겨 개발을 지속할 것”이라고 말했다. 환경오염 문제를 해소하기 위한 노력도 기울이고 있다고 말했다.

환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 녹색기술을 개발하고 있는데, 이를테면 셰일가스 추출 시 사용하는 방법 중에 하나인 ‘수압파쇄(Hydraulic Fracturing) 공법’에 사용되는 물을 재활용하는 기술, 물에 넣는 첨가제를 친환경적으로 만드는 방법 등이 있다고 설명했다.

셰일가스 개발에 첨단기술 총 동원

신창훈 한국가스공사연구개발원 박사는 셰일가스 개발이 국내 산업에 미치는 영향에 대해 발표했다. 신 박사는 가스의 생산과 저장 그리고 수송과 소비의 가치사슬을 연계시키는 산업이 기회가 있을 것으로 내다봤고, 발전 산업의 경우는 국내보다 국가 경쟁력 측면을 고려해야 한다고 분석했다.

또한 시추관련 장비나 생산설비, 건설과 플랜트 등의 수출 기회가 증대할 것으로 예상했다. 셰일가스 개발의 핵심 기술로는 수평시추 및 패드, 수압파쇄 및 완결, 저류공학 및 생산성 평가, 저류층 특성화 등을 꼽았다.

김현태 한국지질자원연구원 박사는 셰일가스의 탐사부터 평가, 개발, 생산 그리고 회복에 이르기까지 전 주기를 설명하고, 개발 단계에서 시추비용을 절감할 수 있는 기법을 소개했다.

한 시추 지점에서 여러 개의 수평시추를 함께하는 기법인 ‘Pad Drilling’은 시추리그를 옮기는 절차를 생략할 수 있어 시추비용을 절감할 수 있고, 한 시추지점에서 방향을 달리하거나 수평시추 깊이를 다르게하는 기법인 ‘Mutilateral Drilling'은 시추리그를 옮기지 않아도 돼서 비용 절감이 가능하다는 것이 김 박사의 설명이다.

‘셰일가스 정제 및 분리기술’ 발표를 맡은 박종호 한국에너지기술연구원 박사는 셰일가스 가치사슬(value chain), NGL 회수 공정 현황 및 산성가스 제거 공정 현황 등에 대해 설명했다.

박 박사의 설명에 따르면 셰일가스 가치사슬은 LNG(Liquefied Natural Gas)와 GTM(Gas To Methanol)으로 나뉘는데 공통으로 사용되는 기술이 NGL 회수 기술이고, NGL 회수 공정의 목적은 액화 천연가스의 열량을 조절하기 위함이다. 산성가스를 제거하는 기술은 흡수법, 흡착법, 분리막이 있는데 시장에서 활성화된 것은 화학흡수제를 이용한 흡수법이다.

전기원 한국화학연구원 박사는 천연가스의 리포밍과 합성가스 전환기술과 관련된 동향을 발표하고, MTO(Methanol To Olefin), MTP(Methanol To Propylene) 공정을 통한 올레핀 생산방법에 대해 설명했다. 이어 SK이노베이션의 최현철 박사는 ‘올레핀 고부가화 기술’에 대해 발표했다.

최 박사는 프로필렌(Prorylene) 고부가화 사례로 온실가스인 이산화탄소를 원료로 친환경 플라스틱을 제조하는 그린 폴(Green-Pol), 폴리머(Polymer) 자체 무게의 수백 배에 해당하는 물을 흡수할 수 있는 고분자 물질로 유아용 기저귀, 성인용 패드 등으로 활용돼 고령화 사회나 신흥시장에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 SAP(Super Absorption Polymer)를 소개했다.

- 권시연 객원기자

- navirara@naver.com

- 저작권자 2012-11-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터